はじめに

鳥の鳴き声や川のせせらぎなどを聴くための「集音装置」を製作し、効果を実験しましたので紹介します。

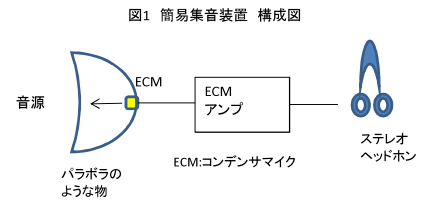

図1のようにコンデンサマイク(ECM)をパラボラアンテナのようなものに取り付け、拾った音を増幅し、ステレオヘッドホンで聴こうというものです。

びっくりするほどの効果はありませんが、作り方によっては「面白い音」になります。

アンプ部回路

図2にアンプ部の回路を示します。電源は9V(006P)です。

▽【LMC6482AIN/NOPB】CMOSデュアル入出力フルスイング・オペアンプ

★ECM部

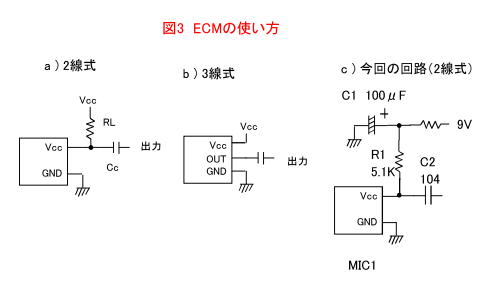

コンデンサマイク(ECM)は図3のように「2線式」と「3線式」があります。

ECMの中の出力部はFETで、このFETの負荷抵抗を内蔵したものが3線式で、2線式は負荷抵抗を内蔵していません。

したがって、2線式の場合は図3 a ) のように外部で適当な負荷抵抗RLを接続して使用します。

今回は2線式を用い、回路は図3 c ) になり、RLに相当する部分がR1です。

また、C2は次段(オペアンプ増幅部)との直流電位が異なるので、直流カット用のコンデンサです。

★アンプの利得

アンプは2段とし、初段の電圧利得は+40dB、後段は+20dBの合計+60dB(1000倍)としています。

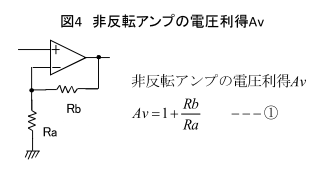

図4に非反転アンプの電圧利得の算出式を示します。

- 初段は Ra = 470Ω、Rb = 47K ですから、

- Av1 = 1 + (47K/470) =101倍(約+40dB)

- 後段はRbの部分が固定抵抗1K(R7)と半固定抵抗50K(VR1)の直列になりますが、VR1最大として合計51KΩとすれば、

- Av2 = 1 + (51K/5.1) =11倍(約+20dB)

アンプ全体の利得は初段と後段の合計になり、後段は音量ボリュームとしてVR1を設けましたので、(+40dB)~(+60dB)の可変になります。

VR1を絞り切っても音量はゼロになりませんが、特に支障はありませんので、このような構成にしています。

★アンプの利得

本装置の電源は9Vの単電源です。

用いるオペアンプは両電源の汎用オペアンプも使えるようにR3,R4にてバイアスを加えています。

図5のようにR3とR4の抵抗値を同じにすれば、初段のオペアンプのプラス端子には電源電圧の半分の値が加わります。

これにより両電源オペアンプも単電源にて動作することになります。

バイアス(直流)を加えたことによりオペアンプは直流入力および交流(交流)入力により動作が異なります。直流に対する動作を図6に示します。

オペアンプ部のコンデンサC6およびC7は直流カット用です。

これにより図6のように抵抗R6,R8の下側はオープン(未接続)と見なせ、直流(バイアス)に対しては1倍のアンプとして動作します。

各アンプ部の出力をオシロスコープにて観測すれば図6のように直流の4.5Vのみです。

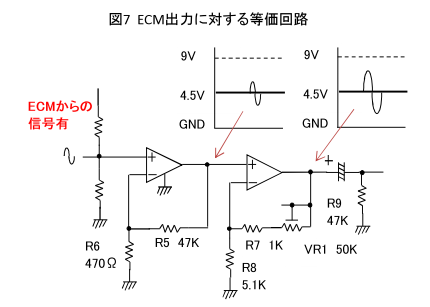

交流(ECMからの信号)に対する動作を図7に示します。

C6,C7の定数を交流信号に対して十分小さなインピーダンスとなるように選べば、R6とR8の下側はGND接続と見なせます。

これによりオペアンプは通常の利得を持ったアンプとなり、各アンプ出力は図7のように直流の4.5Vを中心として、上下に振幅が変化し、ECMからの信号を増幅します。

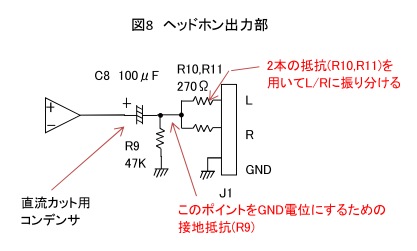

★ヘッドホン出力部

R10,R11はL/Rへ振り分けるための抵抗で、オペアンプからの負荷を軽くする目的も兼ねています。

★ヘッドホン負荷への対応

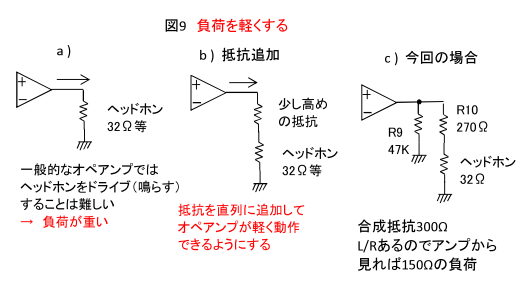

ヘッドホンのインピーダンスは32Ω、70Ωなどの値で、一般的なオペアンプから見ればこの値は「重い負荷」です。

このような重い負荷に対してドライブする(鳴らす)ことは難しいので、今回、図9のように直列に抵抗を追加して一般的なオペアンプが使えるようにしています。

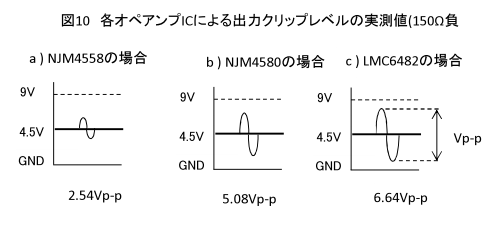

今回の場合、図9 c ) のようにアンプから見れば150Ωの負荷です。ただし、このままでも、やや重い負荷ですので実際に各種オペアンプを用いた出力クリップレベルを観測し、用いるオペアンプを選ぶことにします。(図10)

両電源汎用のNJM4558では2.54Vp-pですが、NJM4580では5.08Vp-pでした。LMC6482はRail-to-Railのオペアンプですが、6.64Vp-pと他のオペアンプより大きな出力が得られましたので、今回はLMC6482を採用することにします。

実際のヘッドホン出力はR10にて分圧された形になり、最大出力は実測、約2mW(32Ω負荷)でした。

この値は小さ目ですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。

なお、SN比(信号対雑音)はこの条件で60dB(JIS-A)の測定結果です。

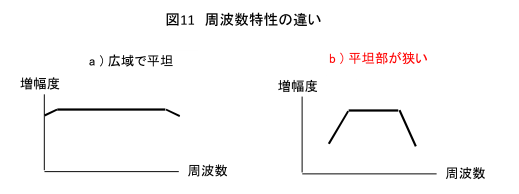

★周波数特性

オーディオ的には周波数特性は図11 a ) のように「広域で平坦」が望ましいのですが、今回は図11 b ) のように、わざと、「平坦部が狭い」特性にしています。

今回は実験的にこのような特性のほうが聴こえやすかったためです。

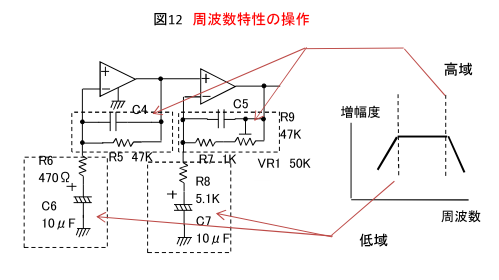

周波数特性は図12のように各抵抗、コンデンサの定数組み合わせで決まります。

- (高音)C4,R5の定数組み合わせ、C5とR7,VR1の組み合わせ

- (低音)C6,R6の定数組み合わせ、C7とR8の組み合わせ

抵抗はアンプの利得に関係しますので、周波数特性を操作したい場合、コンデンサの定数を変えます。

例えば、

- C4,C5の容量を大きくする → 高域が下がる

- C6,C7の容量を大きくする → 低域が下がる

逆に容量を小さくすると周波数が上がります。

部品表

基板を小さくする目的で感光基板を用いましたが、ユニバーサル基板を用いた場合の部品表を表1に示します。

| 部品番号 | 部品名 | 型番 | メーカー | 数量 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| C1,C8 | ケミコン 100u/25V | 25PK100MEFC | Ruby-con | 2 | |

| C6,C7 | ケミコン 10u/50V | 50PK10MEFC | Ruby-con | 2 | |

| C2,C3 | セキセラ 0.1μF | CT4-0805B104K*10 | Linkman | 2 | 型番は10個入りのもの |

| C4,C5 | セラコン 470pF | CY5P471K1K05D | Linkman | 2 | |

| IC1 | オペアンプ | LMC6482AINNOPB | NS | 1 | |

| J1 | Φ3.5ジャック | MJ-073H | マル信 | 1 | |

| MIC1 | ECM 2線式 | コンデンサマイク2P | 1 | 線付 | |

| R1,R2,R8 | カーボン抵抗 5.1K | 3 | 1/4W | ||

| R3,R4 | カーボン抵抗 100K | 2 | 1/4W | ||

| R5,R9 | カーボン抵抗 47K | 2 | 1/4W | ||

| R6 | カーボン抵抗 470Ω | 1 | 1/4W | ||

| R7 | カーボン抵抗 1K | 1 | 1/4W | ||

| R10,R11 | カーボン抵抗 270Ω | 2 | 1/4W | ||

| VR1 | 半固定ボリューム50K | GF063P1KB503 | 東コス | 1 | つまみ付 |

| XIC1 | ICソケット8P | 21208NE | Linkman | 1 | 板バネ |

| XBATT1 | 006P電池ケース | SBH9VAS | Linkman | 1 | |

| PCB1 | ユニバーサル基板 | ICB-88 | サンハヤト | 1 | |

| 製作 | 006P | 1 |

製作

★基板

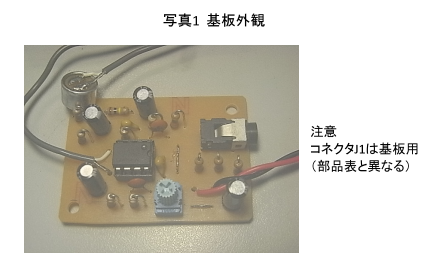

特に難しいところはありません。参考として筆者製作の基板外観を写真1に示します。

★パラボラの制作

-

これは工夫次第です。

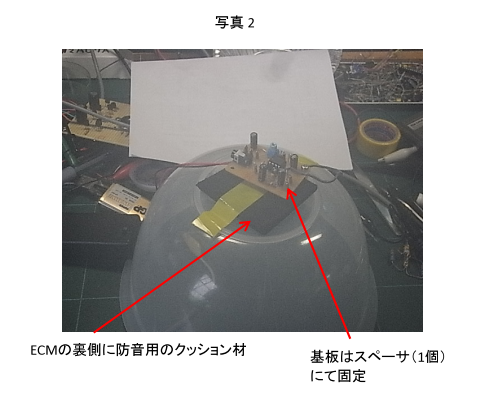

筆者の場合、写真2のような半球容器(直径約20cm)を用い、底の部分に穴をあけてECMを実装しました。

基板もその裏側にクッション材を置いてから基板を固定しています。

容器などではなく、紙を加工してパラボラらしきものを作っても良いと思います。

-

実際に聴いてみて

個人差がありますが、以下は筆者の感想です。

- (1)指向性

指向性は結構あります。音源の種類により異なり、「鳥の鳴き声」などは顕著。

- (2)集音

びっくりするほどの集音効果はありませんが、指向性のおかげで集音の感じがします。

ボリューム最大時で感度が最大になりますが、この状態がベストとは限りません。つまり、ボリュームを上げるとノイズも多くなりますので、遠くの小さな音を拾う場合、必要最低限の音量が聞きやすいと思います。ただし、鳥の鳴き声などは音量最大のほうが集音効果があるように感じられます。

また、音源に対して直線に向けないで、少しずらした場合、集音効果が変わるような感じです。

- (3)音質

回路で意識して周波数帯域を狭くしていますが、用いるヘッドホンにより音量レベル、音質、聞え易さが異なります。

写真3のような大型のヘッドホンが最適です。インピーダンスの大きい(70Ωなど)ものは音量が小さくなり、32Ωくらいのものが最適です。

小型のインナーイヤーヘッドホンなども異なった感じになります。

まとめ

「川のせせらぎ」、「雨だれ」など普段聴いている音と異なり面白いです。

集音効果はパラボラの工夫に尽きると思います。

パラボラにプラスチック容器を用いましたが、材質の違いも含めて他の方法も実験すると面白いかもしれません。

また、ECMも指向性のあるものを用いた場合、どのように音が変化するのか興味のあるところです。