|

���I�y�A���v��H�@���U����������ʑ��⏞ |

|

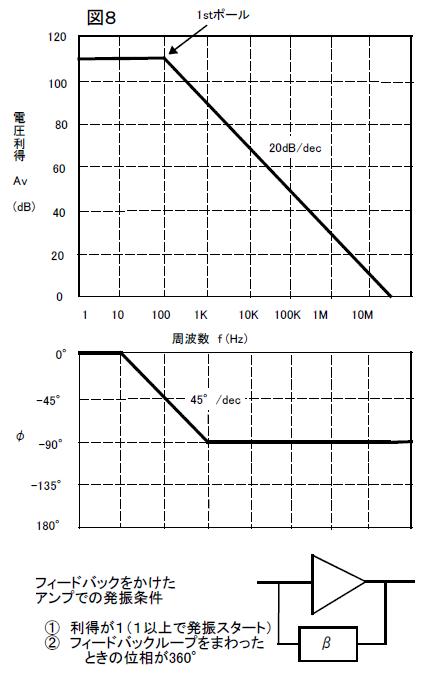

���I�y�A���v�͂ǂ������ꍇ�ɔ��U���Ă��܂��̂��H �}�W��100Hz�����̎��g�����痘�����������A���̌X��20dB/dec�ł��B �i�܂�Ȃ���_���|�[���ƌĂт܂��j �ʑ��̓|�[����1/10�̓_����x��A�|�[����45���̒x��A�|�[����10�{��90���x��āA ���̌�͈ʑ��͈��̂܂܂ł��B ���̂悤�ȓ������������I�y�A���v�͂ǂ̂悤�Ȏg���������Ă����U�͂��܂���B

�I�y�A���v�̓t�B�[�h�o�b�N�������Ďg���܂��̂ŁA �}�W�̏ꍇ�̓t�B�[�h�o�b�N�������Ă�180��+ 90��= 270���ƂȂ�A ���U�̏����ł���360���ɒB���܂���B �i�|�[�����P�̏ꍇ�͈ʑ��x��͍ő�90���ł���ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��j �������A�}�X�̓����̂悤�Ƀ|�[�����Q����Ƃ���ɂ��ʑ��x��͍ő�180���ɂȂ�܂��B �}�X��A�_�ł͗������P�ȏ�ŁA�ʑ���180���ɋ߂��|�C���g�ł��B

���������āA���̂悤�ȓ����̃I�y�A���v�Ńt�B�[�h�o�b�N���������A���v�ł� �d�オ��Q�C���̒Ⴂ�i�Ⴆ��0dB)�̃o�b�t�@�A���v�ł͔��U����\��������܂��B �}�P�O�̂悤�Ɏd�オ��Q�C��50dB,20dB,0dB�̊e�ꍇ�ł̈ʑ��x�������� 50dB �� 90�� 20dB �� 140�� 0dB ��

170�� �ƂȂ�A0dB�̏ꍇ���Ȃ�炩�̏����ł���Ɉʑ����x���� �ʑ��x�ꂪ180���ƂȂ�Ɣ��U���܂��B �܂��A�d�オ��Q�C�������Ȃ��قǔ��U�ɑ��ĕs���ƂȂ�܂��B 180���ɑ���ʑ��̗]�T�i�ʑ��}�[�W���j��45���i�܂���60���j���Ƃ�̂����ʂł��B

���ʑ��⏞�̕��@ �`���̐}�W�̂悤�Ƀ|�[�����P�̏ꍇ���u���S�⏞�^�v�ƌĂсA�t�B�[�h�o�b�N��100%�����Ă�����ł��B ���̃^�C�v�͍���������K�v�Ƃ���ɂ͓K���Ă��܂��A�ėp�̃I�y�A���v�ɑ����ł��B �}�X�̂悤�Ȃ��̂��u��⏞�^�v�ƌĂт܂��B ��⏞�^�͊��S�⏞�^�Ɣ�ׂė����ш敝��(GB�ρj���L���̂������ł����A ���̂܂܂ł��d�オ��Q�C�����Ⴂ�ꍇ�͓��삪�s����ɂȂ�܂��̂Łu�ʑ��⏞�v���s�����ƂɂȂ�܂��B �� �i�P�j�@��⏞�^�̈ʑ��⏞ ��⏞�^��IC�͊O���ɃR���f���T����ڑ����ĕ⏞�ł��܂��B

���@�͂���������A�ȉ��̂Ƃ���ł��B �@�@�P�|�[���⏞ �A�@�Q�|�[���⏞ �B�@�t�B�|�h�t�H���[�h�⏞ �A�A�B�͒P���ł͂Ȃ��̂ŁA�����ł͇@�ɂ��ĉ�����܂��B IC�̈ʑ��⏞�p�[�q�ɃR���f���T��ڑ����A �P���|�[���̈ʒu�����ɂ��炵�܂��B

����ɂ��ш�͋����Ȃ�܂����A�����d�オ��Q�C���ł��ʑ��̒x�ꕪ�����Ȃ��Ȃ�܂��B �R���f���T�̒l��IC�ɂ��قȂ�܂��B �R���f���T�̒l�͎d�オ��Q�C���̒������I�[�v�����[�v�Q�C���ƌ�������_�ł� �ʑ��}�[�W����45���i�ł����60���j�ƂȂ�悤�ɂ��܂��B �� �i�Q�j���S�⏞�^ ���S�⏞�^�ł����U�̉\��������܂��B �}�P�Q�̂悤��Ci,Cl���z���p�^�[���ɂ�葶�݂��܂��B R2 �� Ci �Ɓ@Ro �� Cl �̌o�H�ŐV���ȃ|�[�����������ʑ����x���v�f�ɂȂ�܂��B

��ʓI��CMOS�\���̃I�y�A���v�͕��חe�ʂɎキ�o�͂��O���ɏo���Ĕz���e�ʂ���������A �ǂ����Ă����חe�ʂ��傫�����̂��h���C�u����ꍇ�͒��ӂ��K�v�ł��B ���@Ci�ɑ���⏞ �}�P�R��Cf2��lj����܂��B����ɂ��A Cf2,R2,R1�ɂ��i���⏞��H�i�ʑ���i�߂�����j�ɂȂ�܂��B

�Ȃ��A���ۂɂ�Ci�̒l�͕�����܂���̂ŁA ��`�g����͂��ďo�͔g�`�����}�̂悤�ȋ�`�g�ɂȂ�悤�Ȓl�ɂ��܂��B�i��`�g��10KHz)

��Cl�ɑ���⏞

�ȉ��͊e�I�y�A���v�ł� a ) �̉�H�ł̎������ʂł��B

���̏ꍇ�͐}�P�S�@b

) �̂悤��Cf1��Rf,R2��lj����܂��B ���̒l�̖ڈ��͈ȉ��̂Ƃ���ł��B Cf1 ��10pF�ȉ� Rf 100�`220�� R2 100K�� c ) ��Rp����ꂽ��ł��B ���̏ꍇ��Rp�����邱�Ƃɂ��A Ci�ɂ��ʑ��x�ꂪ���ڃI�y�A���v�̒[�q�ɂ�����Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B Rp�̒l��100�`1K�����炢�ɂ���ƌ��ʂ�����܂��B �������A���̕����̓I�y�A���v�̏o�͒�R�i������Ƃ��Ắj��Rp�ɂȂ�܂��̂� ���̒�R���ɂ��d�����X�ɒ��ӂ��K�v�ł��B |