オペアンプはOperational Amplifierを略した呼称でOPアンプとも表記されますが、日本語の正式な名称は演算増幅器です。オペアンプは、物理量を演算するためのアナログ計算機を開発する過程で生まれた回路です。開発された初期の頃は真空管を使った回路でしたが、ICになったことで安定して動作させることが可能になったため、増幅素子として汎用的に使用されるようになりました。

オペアンプはアナログ回路では重要な働きをしますが、現在は様々なメーカーから様々な種類のオペアンプが発売されているので、実際の回路設計において「どのようなオペアンプ」を採用したらよいか悩むことが多いと思います。現在のオペアンプは、用途、性能、構造などで、汎用、単電源、高精度、ローノイズ、高速などのように細かく分類されます。ここでは、簡単にその違いを説明します

汎用(両電源)オペアンプ

汎用オペアンプは、一般的な回路(用途)で用いられるオペアンプです。特に目立って性能がよいわけではありませんが、たいていの用途に使用することができます。ただし、どこまでが汎用で、どこからが高性能かという明確な基準があるわけではなく、比較的価格も安価で入手が容易なオペアンプを汎用オペアンプと呼んでいます。

ICとしてのオペアンプが登場した初期の頃は、μA741やLM301が汎用オペアンプの代表でしたが、現在では4558などのより高性能なオペアンプが汎用として使用されています。

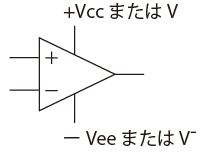

図1 オペアンプの電源端子

図1に示すように、オペアンプを動作させるにはプラスの+Vccとマイナスの-Veeの電源が必要です。両電源で動作させたときの出力波形例を図2に示します。出力波形はGND(0V)を中心にして+Vccと-Veeの間で振れ、扱う信号レベルが小さければ図2のように+Vccと-Veeの値が異なっていてもかまいません。

図2 オペアンプを両電源で動作させたときの出力波形

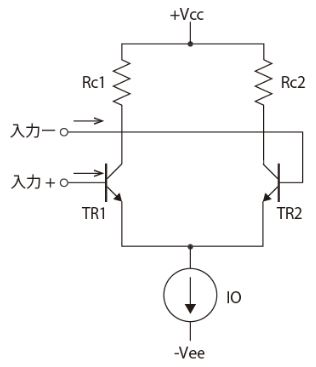

図1を見るとわかるように、オペアンプには+と-の2本の入力端子と1本の出力端子があります。入力部分の回路を簡略化すると図3のような差動増幅回路になっていて、2個の増幅素子にバイポーラトランジスタを使用するか、接合型FET(J-FET)を使用するか、MOS-FETを使用するかで特性が異なってきます。

図3 オペアンプの入力回路例

単電源オペアンプ

近年は、アナログ信号をマイコンを含めたディジタル回路に接続するインターフェースとしてオペアンプを活用することが多くなっています。このようなディジタル回路で用いるオペアンプは単電源で動作することが要求されます。

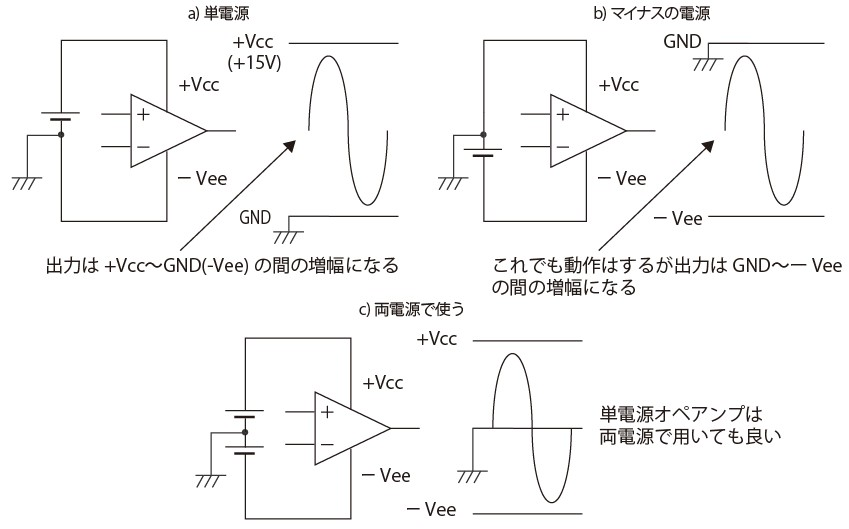

図4に、単電源オペアンプに電源を供給する方法を示します。 図4a)が基本的な単電源の与え方で、出力信号が+VccとGNDの間に収まるように増幅されます。 図4b)は、オペアンプの+Vcc端子をGNDに接続して、-Vee端子にマイナスの電源を接続した例です。この場合もオペアンプは正常に動作しますが、出力信号はGND~-Veeの間になります。なお、単電源用オペアンプは、図4c)のように両電源で用いてもかまいません。

図4 単電源オペアンプへの電源の供給方法

単電源オペアンプの代表といえばLM358やLM324でしたが、現在では様々な単電源オペアンプが開発されています。

高精度オペアンプ

高精度オペアンプは、直流電圧を高精度に取り扱うことを目的とするオペアンプで、入力オフセット電圧が小さい、電圧利得が大きい、特性の温度変化と経時変化が少ないといった特長を持ちます。高精度オペアンプの代表はOP-07です。OP-07は直流専用といえるオペアンプですが、最近では周波数特性が良く交流信号も高精度に取り扱うことができるオペアンプもあります。

高精度オペアンプには、OP-07,OP177,OP2177,OPA2277,OP200 などがあります。

低オフセット電圧オペアンプ

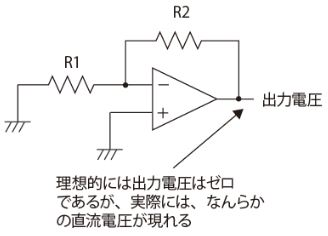

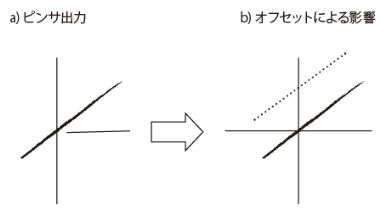

理想的なオペアンプは、入力信号がゼロのときは出力電圧もゼロになります。しかし、実際のオペアンプは入力がゼロでも出力になんらかの直流電圧が現れます(図5)。これをオフセット電圧と言います。

図5 オフセット電圧

オペアンプの入力回路は図3に示したように2個の トランジスタで構成されていますが、理想的にはこのトランジスタは同じ特性でなければなりません。しかし、実際には特性に差があるのでこれによってオフセット電圧が生じます。このオフセット電圧は一般的には数mV~数10mVの値ですが、直流信号を扱う増幅回路では出力特性に影響を与えます。 例えば、センサ信号を増幅してA/Dコンバータで取り込むような場合に、オフセット電圧が誤差となって現れます。図6a)のようなセンサ出力信号があったとすると、オペアンプのオフセット電圧により図6b)の点線に示す出力信号になってしまいます。これでは正確な増幅ができないことになります。

図6 オフセットによる影響

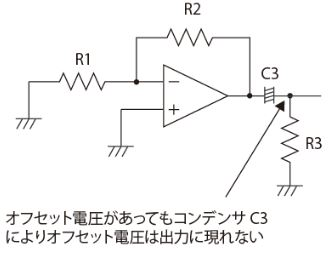

ただし、交流信号のみを扱う場合は、図7のようにオフセット電圧が生じてもコンデンサC3でカットされて出力に現れないので、増幅回路には影響を与えません。

図7 交流アンプではオフセットによる影響が出ない

低オフセット電圧オペアンプは、汎用オペアンプの入力オフセット電圧を小さくしたものです。高精度オペアンプの簡易型といえます。汎用的な使い方でも入力オフセット電圧が小さい方が都合のよいことが多いため、比較的よく使われています。一般に、低オフセット電圧オペアンプは高精度オペアンプよりも安価です。

低オフセット電圧オペアンプには、LF411 , LMC662 , LMC6061 などがあります。

ゼロドリフトオペアンプ

入力オフセット電圧は周囲温度や時間経過によっても変化しますが、この変化を入力オフセット電圧のドリフトと言います。ゼロドリフトオペアンプは、オフセット電圧をゼロに自動で校正するオペアンプです。校正している最中でもオペアンプとしての動作を継続できるような仕組みになっていますが、通常動作時と校正時とでは内部で回路の切り替えが行われておりノイズが発生します。原理的に特殊な構造の上に、メーカーや開発時期により様々なものが存在するので、使い方はデーターシートやアプリケーションノートで確認する必要があります。

ゼロドリフトオペアンプには、OPA333 , AD8554 , AD8572 , AD8551 , LTC1150 ,ICL7650 などがあります。

低入力電流オペアンプ

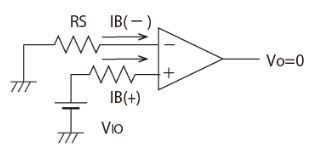

低入力電流オペアンプは、nAオーダー以下の微小な信号を扱えるように、入力電流(入力バイアス電流)を小さく抑えたオペアンプです。入力バイアス電流は、オペアンプの出力電圧が0Vのとき、入力端子に流れる電流の平均値です。

図8ではそれぞれの端子に流れる電流の向きを右向きにしていますが、これとは逆に左向きに流れるオペアンプもあります。バイポーラ入力型オペアンプはバイアス電流が大きくなりがちなので、一般に入手できる低入力電流オペアンプはJ-FET入力型オペアンプかMOS-FET入力型オペアンプのどちらかです。

図8 入力バイアス電流

pA以下の微小電流を扱う場合は、オペアンプの出力も微小となるため高精度オペアンプである必要もあります。J-FET入力型やMOS-FET型のオペアンプは、入力電流の小さいものがほとんどですが、特性全体や再現性を考慮すると微小電流用と言えるものは限られます。特に、fAオーダーの入力電流では、特性の管理が重要になるため非常に高価になります。

低入力電流オペアンプには、AD549 , LMC6001 , LMP7721 などがあります。"

ローノイズオペアンプ

ローノイズオペアンプは、文字通りノイズの少ないオペアンプです。入力換算雑音電圧がおよそ5nV/√Hz以下のオペアンプがローノイズに該当します。実際には、入力換算雑音電圧が10nV/√Hzクラスのオペアンプも数多く存在し、汎用の用途ではそれでも充分にローノイズです。入力換算雑音は、オペアンプ内部で発生した雑音がすべて入力において発生したとして換算した数値です。

ローノイズオペアンプは入力換算雑音電圧(VNI)の小さいことが要件ですが、入力換算雑音電流(INI)が小さいことも重要です。バイポーラトランジスタを入力にしたオペアンプは、入力換算雑音電流が大きいことが多いので注意を要します。

信号源抵抗(RG)が小さい場合は問題になりにくいのですが、信号源抵抗が大きい場合、RG×INIが入力換算雑音電圧に加算されます。このような場合、バイポーラトランジスタ入力のオペアンプで入力換算雑音電圧が小さいものを選ぶよりも、入力換算雑音電圧が多少大きくても入力換算雑音電流が小さいFET入力型のほうがバイポーラ入力型よりも総合的にローノイズになるということもあります。

広帯域オペアンプはローノイズであることが多いのですが、ホワイトノイズの電力が周波数帯域に比例するため、広帯域でノイズに埋もれずに信号を増幅するには必要な特性です。ただし、高周波の増幅を目的としたオペアンプでは、規格上の入力換算雑音電圧は小さくても低周波での1/f雑音が大きいことがよくあります。

低周波のローノイズオペアンプはひずみなど他の低周波特性も良いものが多く、交流信号用の高精度オペアンプとして計測器などに向いています。低周波用ローノイズオペアンプの主要な用途の一つはオーディオ用ですが、オーディオ用として評価の高いオペアンプも元々は工業用の高性能オペアンプとして開発されたものが数多くあります。

ローノイズオペアンプには、OPA211 , AD8599 , LT1028 , AD797 などがあります。

高速オペアンプ

高速オペアンプは、SR(スルーレート)が大きいオペアンプです。SRの大きさが明確に定義されているわけではありませんが、SR=20V/μs程度より大きいオペアンプが該当します。SRは、入力電圧に微小なステップ波形を与えたときに出力電圧が上昇する割合です。入力信号としてパルスをオペアンプに入力しても、SRが小さいと出力波形がなまってしまいます。

オペアンプ回路はロジック回路と異なり、LOW/HIGHのデジタル信号を増幅するような使い方はしませんが、正弦波とその合成波であるアナログ波形を増幅する場合に最大周波数と出力振幅を決めます。高い周波数で大きな出力振幅を得るためにはSRが大きい必要があります。例えば、汎用オペアンプでSR=1V/μsのNJM4558は、電源電圧±15Vで20kHzの正弦波を最大振幅で出力するとSRが足りないので出力波形がひずみます。後発のNJM4559やNJM4560ではSRが大きく改善されています。

高速オペアンプは広帯域オペアンプと混同されますが、用途によっては比較的小さい周波数でも大きいSRが必要になります。PCMの復調直後(D/A変換後)の信号にはPCMのキャリア成分が残っている場合が多く、信号周波数は低くてもキャリア成分をリニアに扱うことのできる周波数帯域と高速性を備えていないと不都合なことがあります。

また、外部からの信号を入力する場合、一度どこかでSRを抑えてしまえば以降は心配ありませんが、外部と直接つながる初段では以降の回路のSRを超える変化の速い信号が入力される恐れがあります。このような場合はC、L、Rのみを使ったフィルターで信号処理をしますが、オペアンプに直接入力がつながる場合は速い電圧変化に対応できるものでなければなりません。

高速オペアンプには、LM8261 , LM8272 , LM732 , LT1364 , LT1354 などがあります。

広帯域オペアンプ(高周波用オペアンプ)

広帯域オペアンプは、高い周波数まで増幅できるオペアンプです。高速オペアンプと同様に明確な定義はありませんが、ft(トランジション周波数=電圧利得が1になる周波数)=50MHz前後が広帯域と呼ばれるか否かの境目になります。4558などの汎用オペアンプの定番が開発された当初は、数MHz以上の高周波を増幅できるオペアンプはほとんどありませんでした。

広帯域オペアンプのほとんどは高速オペアンプですが、信号の電圧振幅が小さい場合、ftが高ければSRは小さくても使用できることもあります。

高周波アンプは低周波、特に直流の増幅はあまり重要でない場合が多く、低周波での特性は汎用オペアンプの方が勝る場合があります。一概に周波数帯域が広い方が高性能ではありません。

電流帰還型オペアンプ

通常のオペアンプ(電圧帰還型)は反転入力において電圧の加算値がゼロになるように負帰還が働きますが、電流の加算値がゼロになるような等価回路を持つオペアンプが電流帰還型オペアンプです。

使用する上での制約は多いのですが、反転や非反転の増幅回路を構成する場合の基本構成は電圧帰還型オペアンプとほぼ同じです。周波数帯域を保ったまま安定な負帰還を掛けることができるため、広帯域オペアンプに多く採用されています。

電流帰還型オペアンプには、AD8011 , AD812 などがあります。

高出力電流型オペアンプ(パワーオペアンプ)

高出力電流型オペアンプは大電流の出力ができるように設計されたオペアンプで、パワーアンプとして使えるものもあります。通常のオペアンプは、積極的に大きな出力電流を流せるように作られていないので、パワーアンプとしては使用できません。

高出力電流型オペアンプには、LM675T , OPA544 , OPA547 , OPA541 などがあります。