▼ AD8397というIC

このIC、データシートを見たときに「Rail-to-Rail,High Output Current Amplifier」という文字に興味がわきました。

このICはオペアンプですが、High Output Current の文字どおり、高出力電流が可能なことが最大の特徴と思います。

32Ω抵抗負荷に対して310mAのピーク電流で駆動可能となっており、動作電源は3~24Vと広範囲です。また、出力側のみRail-to-Railです。主な仕様を以下に記します。

○電源電圧 : 3V~24V

○-3dB帯域幅 : 69MHz(G=1)

○スルーレート : 53V/μs(RL=25Ω)

パッケージはSOICの8ピンです。

▼ ヘッドホン・アンプに用いる

AD8397を用いたヘッドホンアンプを計画しました。高出力電流が特長ですから、ヘッドホンを直接ドライブでき、また、低電圧動作が可能です。そこで、以下のような構想で実験、製作を進めます。

★構想

- (電源)

- ±1.5V動作

単3電池2本または単4電池2本 - (回路)

- 必要最低限とし、小型化を図る

- (ケース組み込み)

- なるべく小さいケースに収納する。

- (ヘッドホン)

- ヘッドホンはオープンエア型、インナーイヤー型などを対象としますが、インピーダンスは24Ω、32Ω、40Ω、50Ω・・・・など、さまざまです。

今回は筆者所有の中からインピーダンス32Ωとして実験を進めます。

AD8397を使うのは初めてです。

今回のレポートはこのICの基本的な特性、使い方について実験を行います。

▼ 電源電圧の確認

動作電源は3V~24Vと広範囲です。これを両電源として用いた場合、±1.5V~±12Vになります。

★ヘッドホン出力の見込み

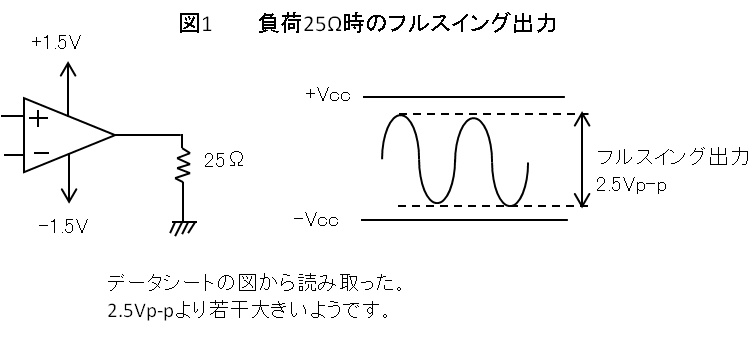

±1.5Vで動作させ、負荷25Ω時の出力波形がデータシートに掲載されています。

図1はデータシートを読み取ったものです。

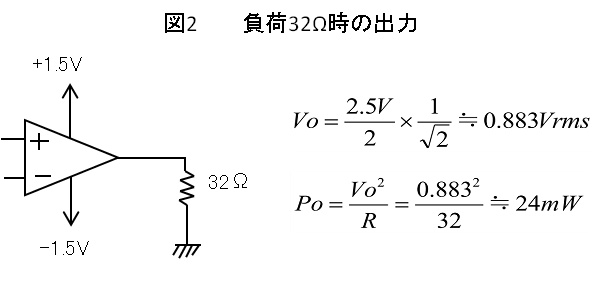

ヘッドホンのインピーダンスを32Ωとすれば、これに近い特性となることが予想され、この場合の実効値Voは図2のようになり、出力Poは約24mWです。電源電圧を上げれば、これより大きな出力が得られます。しかし、最大24mWの出力はヘッドホンの場合、十分な音量です。

★消費電力の確認

今回は電源が±1.5Vなので消費電力をそれほど気にすることはありません。

参考として、各電源電圧における消費電力を確認しておくことにします。

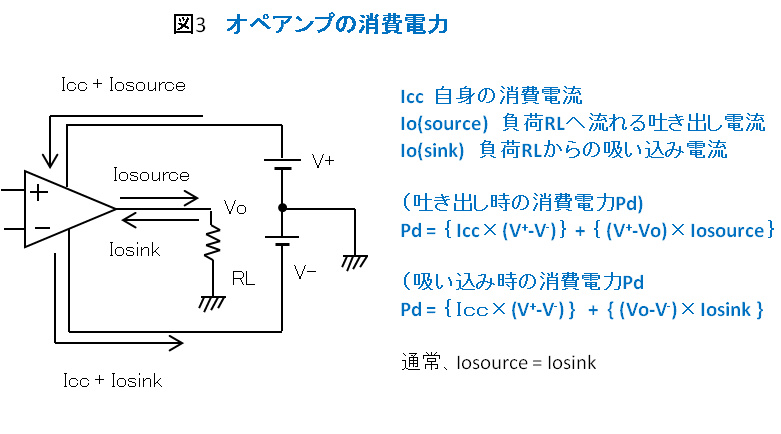

図3にオペアンプの消費電力を示します。

通常、Iosource = Iosink なので、ここでは吐き出し時で考えてみます。

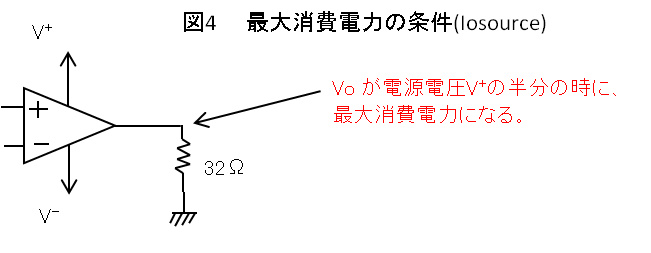

Iosourceによる最大消費の条件は図4のとおりです。

表1に各電源電圧における消費電力の計算結果を示します。

AD8397の8-LEAD SOICパッケージの場合、周囲温度35℃での許容消費電力は約750mWと、データシートから読み取りました。

±5V動作までは許容範囲ですが、±12V動作では許容範囲を超えます。実際に±12Vで動作させると、負荷を接続しなくてもICの表面はかなり熱いです。

<表1>

| ±1.5V | ±5V | ±12V | |

|---|---|---|---|

| Icc(最大値) | 17mA | 24mA | 30mA |

| Iccによる電力 | 51mW | 240mW | 720mW |

| Vo | 0.75V | 2.5V | 6V |

| Iosource(32Ω負荷) | 23mA | 78mA | 187.5mA |

| Iosourceによる電力 | 17mW | 195mW | 1125mW |

| 合計消費電力 | 68mW | 435mW | 1845mW |

▼ ユニバーサル基板による実験

±1.5動作で32Ωのヘッドホンを用いた場合、波形クリップ寸前の出力が24mWとなることが予想され、ICの消費電力については問題ないことが分かりました。

プリント基板による製作の前に、ユニバーサル基板を用いて基本的な回路および定数について確認しておくことにします。

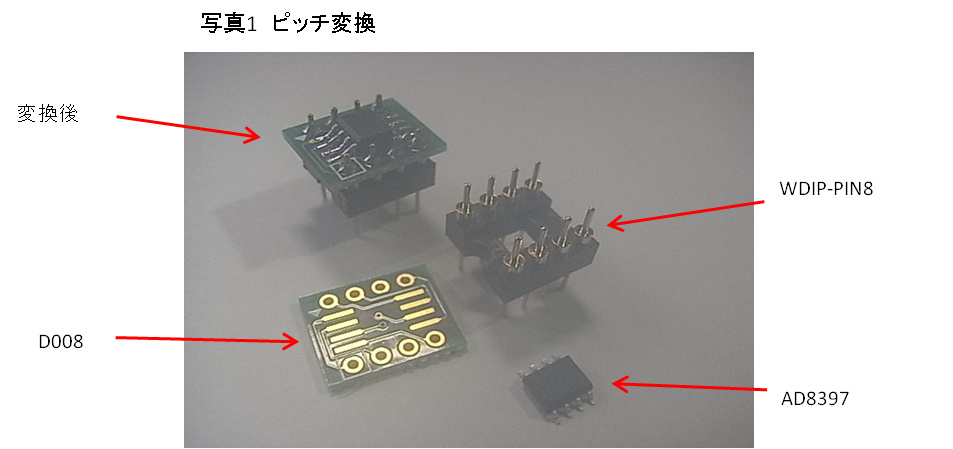

★ピッチ変換してDIP化する

AD8397のパッケージはSOICです。したがって、このままではユニバーサル基板に実装できませんので、写真1のようにピッチ変換を行ってDIP化します。

ピッチ変換基板D008にAD8397をはんだ付けし、さらにDIP連結ソケットWDIP-PIN8にはんだ付けします。表2に変換に必要な部品を示します。

<表2>| 内容 | 型番 | メーカー |

|---|---|---|

| ピッチ変換基板 | D008 | ダイセン電子工業 |

| DIP連結ソケット | WDIP-PIN8 |

★パスコン0.1μFだけでは発振する

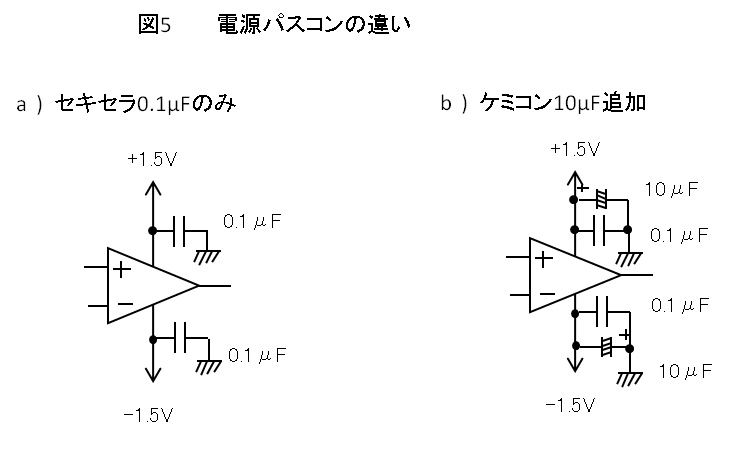

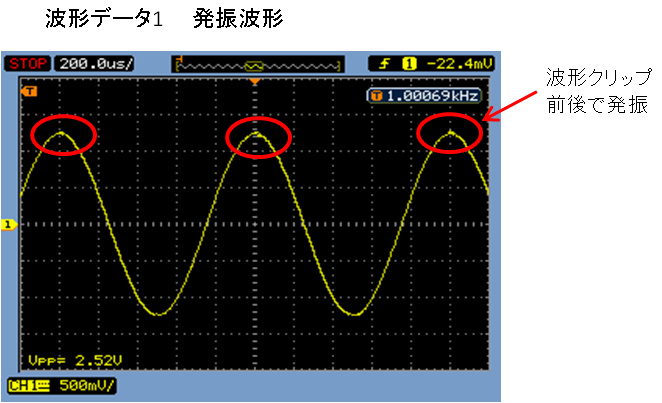

当初、図5 a ) のように電源パスコンをセキセラ0.1μFのみとしていたのですが、この場合、発振しました。

波形データ1にその様子を示します。少し分かりにくいですが、波形クリップの前後で発振します。

図5 b ) のようにケミコン10μFを追加して、この発振現象は無くなっています。

★ピッチ変換してDIP化する

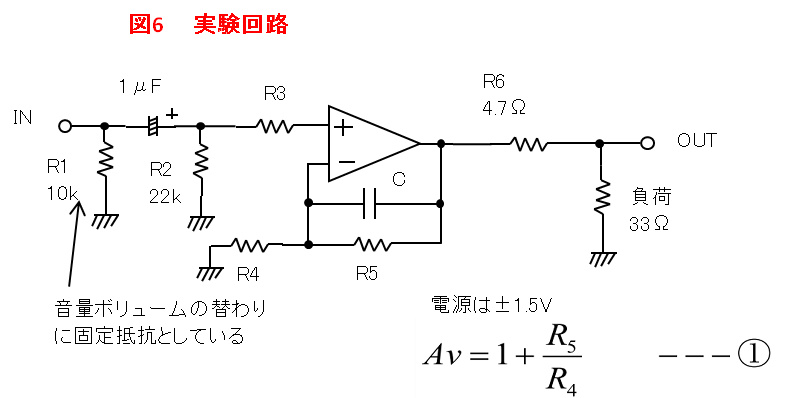

図6に実験回路を示します。

必要最小限の部品とし、R1は実際には音量ボリュームになります。

なお、電源パスコンは図6では省略して表現しています。

オペアンプの回路は非反転アンプですから、ゲインAvはR4とR5により決まり、今回はオペアンプ部のゲインを2倍(+6dB)に設定することにします。装置全体としては直列抵抗R6がありますので、負荷との抵抗比率によります。

R4 = R5 とすればゲイン2倍になりますが、この組み合わせは無数にあり、一般的なオペアンプであれば、R4,R5は数kΩ~数10kΩが適当な値です。

今回初めてAD8397を使うので、R4,R5の値により電気的特性がどのように変化するか実験をしました。表3に結果を示します。

コンデンサCは高域での帯域を決めるもので、100KHz近辺のカットオフ周波数となるように定数を決めています。

SN比は信号と雑音の比で、数値が大きいほど良く、ひずみ率は数値が小さいほど良いことになります。

抵抗定数で電気的特性が変化することが分かります。

もう少し組み合わせを多くすれば最適値が出てくるかもしれませんが、とりあえず、SNおよびひずみ率が良好な220Ω、1k,2200pの組み合わせで進めることにします。

| R3 | R4,R5 | C | fc | SN比 | ひずみ率 | 1%出力 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0Ω | 10k | 220p | 115KHz | 105dB | 0.0042% | 0.926V |

| 0Ω | 1k | 2200p | 100KHz | 106.8dB | 0.0021% | 0.926V |

| 0Ω | 100Ω | 0.022μF | 100KHz | 109.5dB | 0.0022% | 0.921V |

| 1k | 10k | 220p | 105dB | 0.0035% | ||

| 1k | 1k | 2200p | 107.8dB | 0.0026% | ||

| 470Ω | 1k | 2200p | 108.5dB | 0.0022% | ||

| 100Ω | 1k | 2200p | 108.4dB | 0.002% | ||

| 220Ω | 1k | 2200p | 108.8dB | 0.002% | ||

| 100Ω | 100Ω | 0.022μF | 107.2dB | 0.0025% | ||

| 220Ω | 100Ω | 0.022μF | 107.5dB | 0.0027% |

ひずみ率:THDNで測定

出力0.5Vrms 1KHz 80KHz-LPF

1%出力:ひずみ率が1%になる出力(rms)

fc:高域で-3dBの周波数

★実験の様子

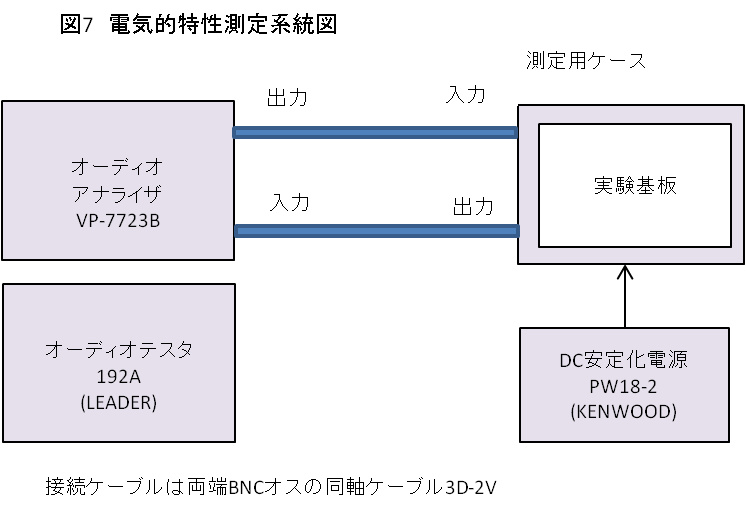

参考として図7に今回の測定系統図を示します。

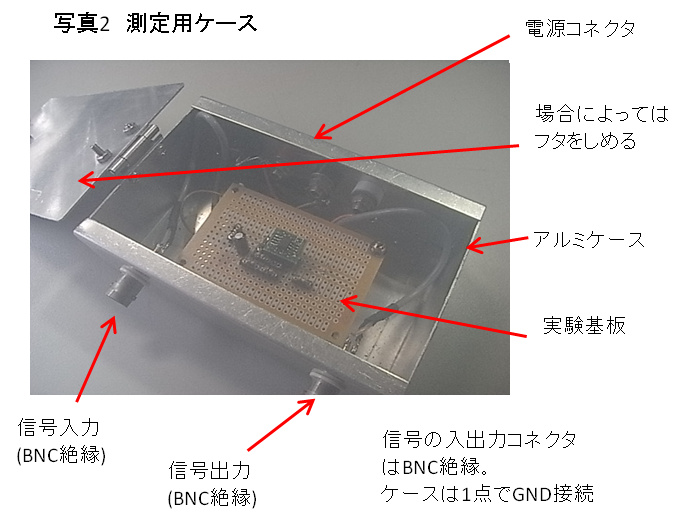

実験基板は写真2のようなアルミケースに収納し、測定結果の再現性を高めています。

信号および電源接続用コネクタはすべて絶縁タイプで、ケースは1点アース(GND)とし、余計なGNDループがない構造です。

▼ 用いるケース

基板設計の前に収納するケースを決めておく必要があります。

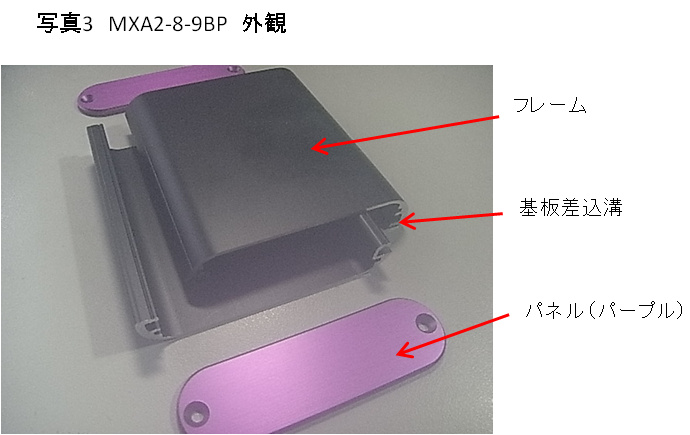

以前からTAKACHIのMXAシリーズを使ってみたいと思っていました。

そこで今回はこのシリーズの中からMXA2-8-9BPを採用することにしました。

データシートを見ると、丸型アルミモバイルケースと表現されています。

アルミに高級感がありそうで、色の選択ができます。

今回は筆者の好みで、フレームがブラック、パネルがパープルの組み合わせとしました。

パープルは紫色の一つのようです。写真3に外観を示します。

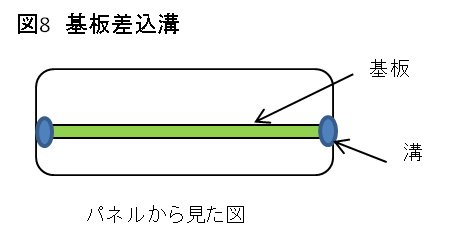

フレームに基板差込溝があり、サンハヤトのユニバーサル基板(47mm幅,72mm幅)に合わせてあります。(ただし、MXA1-5-□は溝がない)図8のように、この溝を利用します。

パープルは紫色の一つのようです。

写真3に外観を示します。

▼ 基板サイズと部品高さ制限

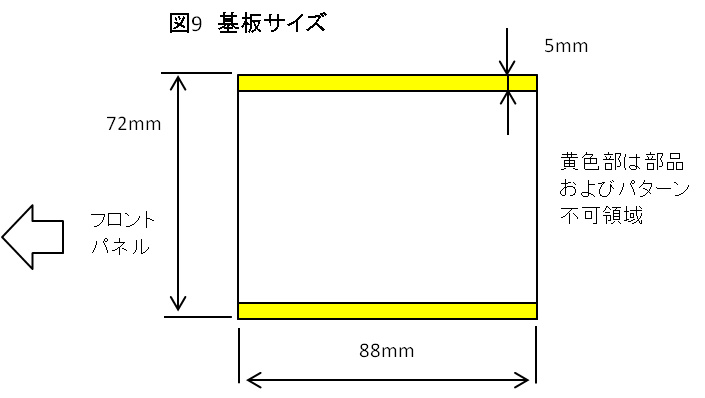

★基板サイズ

MXA2-8-9BPのサイズは24×82×94です。

基板差込溝およびフレームの壁を考慮した場合の基板サイズを図9に示します。

基板端(黄色部)は基板差込溝による部品およびパターン不可領域です。

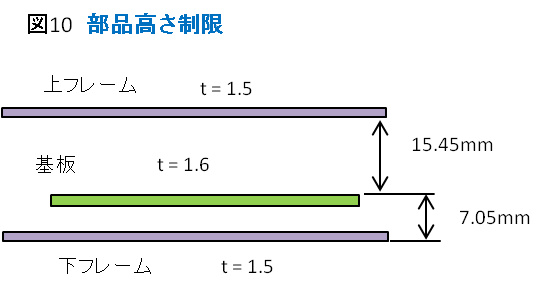

★部品高さ制限

図10に部品高さ制限を示します。

基板の部品面から上フレームまで15.45mmの距離があり、これが部品高さ制限です。

したがって、用いる部品高さはこれより低いことが必要です。

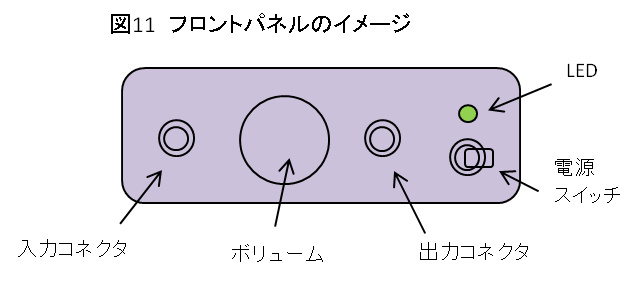

▼ フロントパネルのイメージ

★基板サイズ

部品はすべて基板実装になり、フロントパネルの板厚も含めた部品選定が必要です。

▼ キーパーツ

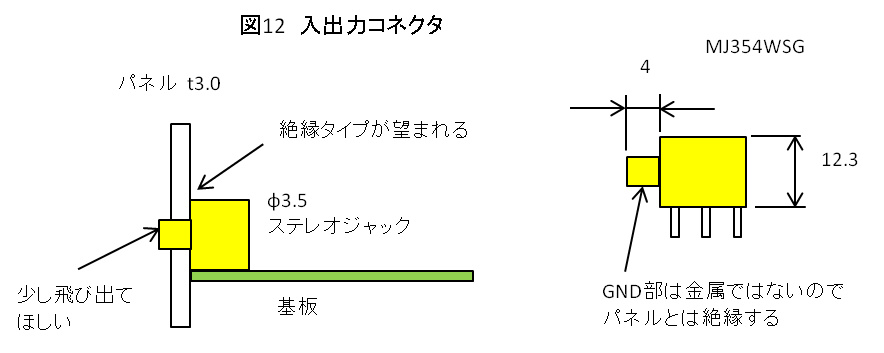

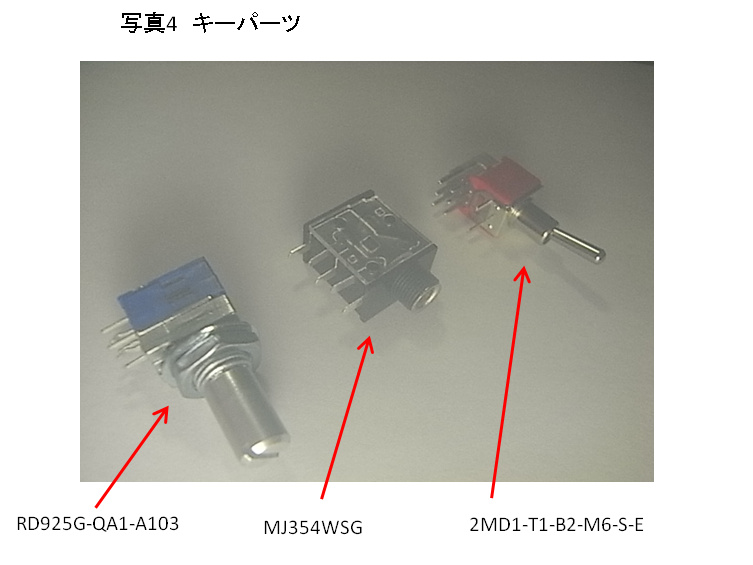

★入出力コネクタ

入出力コネクタはパネルサイズからRCAピンジャックは無理で、φ3.5ステレオジャックを用いることにします。パネルの板厚は図12のように3.0mmです。したがって、ジャック先端はパネルより若干飛び出ることが必要で、また、GND部(端子)は絶縁タイプが望まれます。

このような条件を考慮し、今回はマル信無線電機のMJ354WSGを採用することにします。

★電源スイッチ

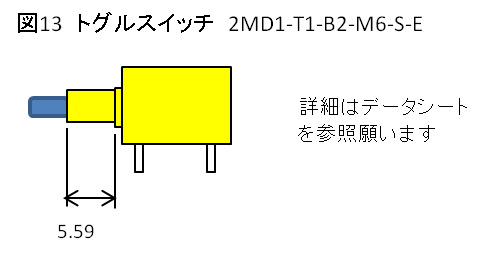

Linkmanのトグルスイッチ 2MD1-T1-B2-M6-S-Eを採用することにします。

今回はプリント基板実装ですが、このスイッチはユニバーサル基板に実装できます。

★ボリューム

ボリュームは基板実装の2連、Aカーブです。

今回はLinkmanのRD925G-QA1-A103を採用します。

以上、AD8397の実験と基板サイズおよびキーパーツの検討を行いました。

次回は、プリント基板の設計およびケース組み込みを行う予定です。