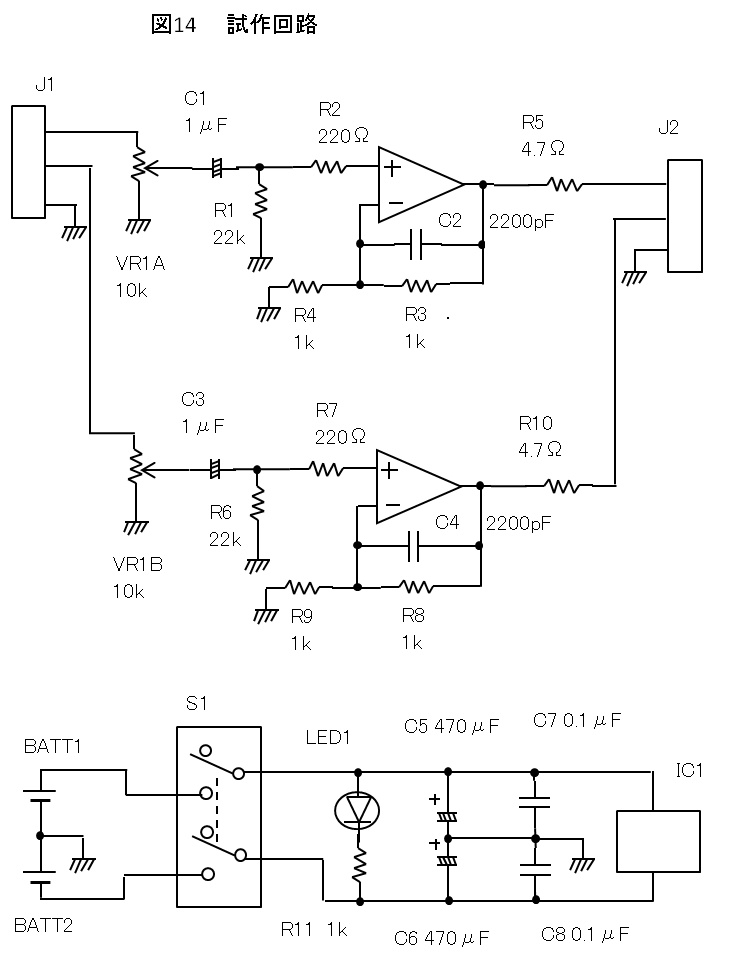

▼ 試作回路

図14にプリント基板を用いた試作回路を示します。

VR1A,VR1Bは音量調整用の2連ボリュームです。

LEDは電源電圧が低いので順電圧が1.9V品を採用しています。

ユニバーサル基板時との違いは電源パスコンのケミコン容量を大きくしていることと、抵抗およびケミコンはすべてオーディオ用を採用しています。

また、C1,C3の入力カップリングコンデンサは無極性(両極性)品です。J1,J2は実際にはスイッチ付です。図14ではスイッチ無しの回路シンボルで表現しています。

▼ 部品表

| 部品番号 | 部品名 | 型番 | メーカー | 数量 |

|---|---|---|---|---|

| BATT1,2 | 単4用電池ケース | MP41PC | タカチ | 2 |

| C1,C3 | オーディオ用ケミコン1u/50V | UES1H010MDM | ニチコン | 2 |

| C2,C4 | フィルムコンデンサ 2200p | WDQC-222/100V | Linkman | 2 |

| C5,C6 | オーディオ用ケミコン470u/10V | UFW1A471MED | ニチコン | 2 |

| C7,C8 | セキセラ 0.1μF | CT4-0805B104K | Linkman | 2 |

| IC1 | オペアンプ | AD8397ARZ-ND | アナデバ | 1 |

| J1,J2 | φ3.5ステレオジャック | MJ354WSG | マル信 | 2 |

| LED1 | Φ3LED (黄緑) | BL304G4CA2A01 | Linkman | 1 |

| R1,R6 | オーディオ用抵抗 22k | REX25J22Kオーム | タクマン | 2 |

| R2,R7 | オーディオ用抵抗 220Ω | REX25J220オーム | タクマン | 2 |

| R3,R4 | オーディオ用抵抗 1k | REX25J1Kオーム | タクマン | 2 |

| R8,R9 | オーディオ用抵抗 1k | REX25J1Kオーム | タクマン | 2 |

| R5,R10 | オーディオ用抵抗 4.7Ω | REX50J4.7オーム | タクマン | 2 |

| R11 | カーボン抵抗 1k | 1 | ||

| S1 | トグルスイッチ 6P | 2MD1-T1-B2-M6-S-E | Linkman | 1 |

| VR1 | 2連ボリューム,10K,A | RD925G-QA1-A103 | Linkman | 1 |

| ケース | MXA2-8-9BP | タカチ | 1 | |

| 感光基板 | NZ-P10K | サンハヤト | 1 | |

| ピッチ変換基板 | D008 | ダイセン | 1 | |

| DIP連結ソケット | WDIP-PIN8 | 1 | ||

| 丸ピンICソケット 8ピン | 21218NE | Linkman | 1 | |

| つまみ本体 | K10016RLB | サトー | 1 | |

| つまみキャップ | K10016CLOR | サトー | 1 | |

| 単4乾電池 | 2 | |||

| 導電テープ | 適量 |

※感光基板製作用品は除く

▼ 基板設計

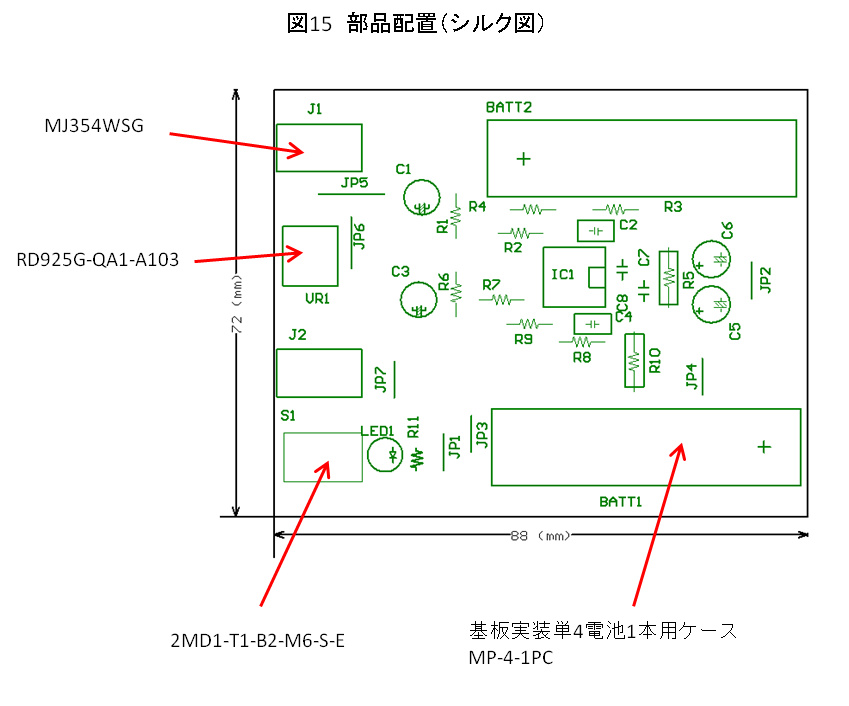

当初、電源を単3として基板設計を進めたのですが、部品高さ制限および面積的にも無理でした。結局、単4電池を採用することにしました。

図15に部品配置を示します。

AD8397はDIP化しなくても良いのですが、同様なオペアンプがあった場合、差し替えが可能なようにDIP化したものを実装することにしました。

電池ケースはタカチのMP-4-1PCです。

これにより、部品はすべて基板実装になり、ワイヤーによる配線はゼロです。

入出力コネクタ(ジャック)、音量ボリュームなどはフロントパネルのデザインで固定されます。したがって部品配置もこれを考慮した形になります。

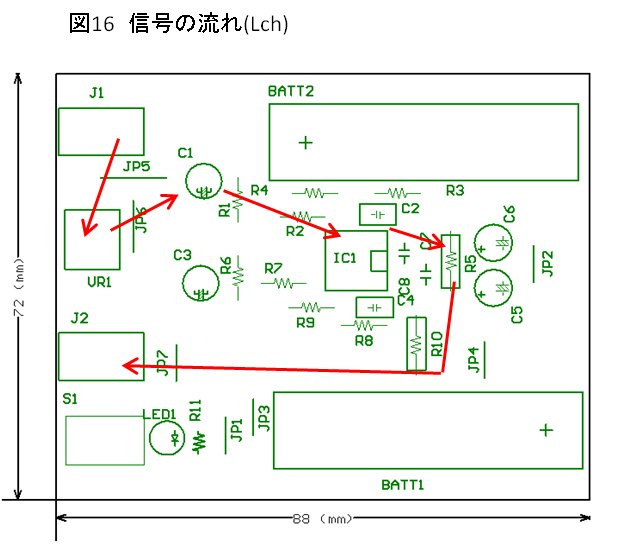

図16にLchの信号の流れを示します。

入力のJ1から、VR1→C1→R1 というような流れで、オペアンプ入力までは極力短くなるように部品配置を行い、出力R5→J2へは多少長くなっています。

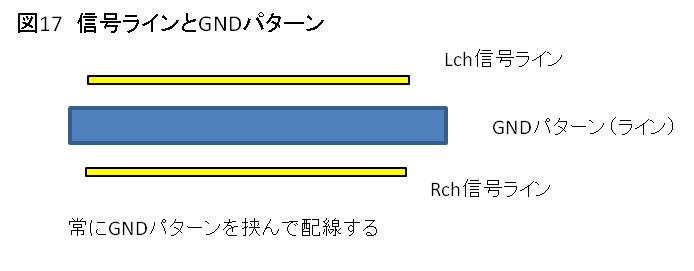

Rchも同様に配置しますが、出来れば図17のようにLchとRchはGNDパターンを挟んだ形で配置します。

信号の流れが単一方向(例えば、左から右で終わる)であれば難しくありません。

ただし、今回のように左→右→左のような場合、難しいかもしれませんが、極力、図17の意識をもって配線します。

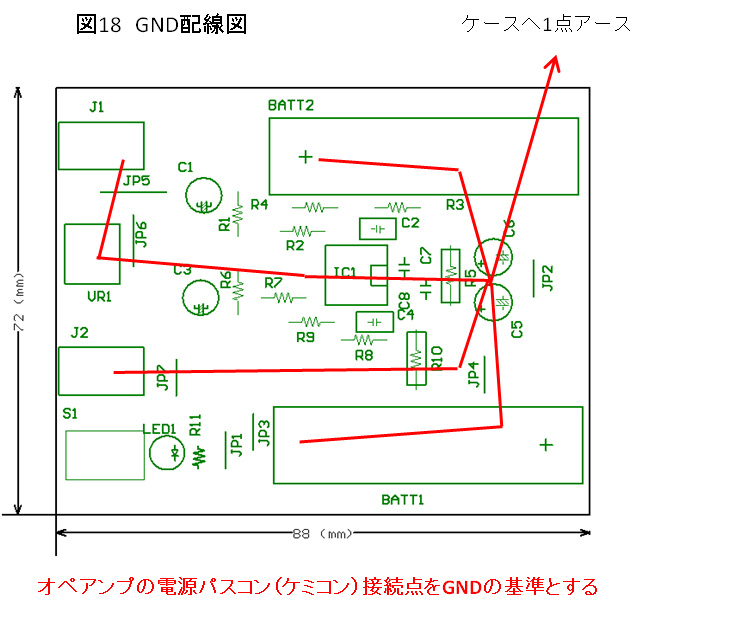

★GND配線

ベタではなく、ラインで配線しています。

GNDライン幅は基本的に2mmで、一部、1.5mm幅になっています。

要領は部品配置を決めた後に、まず、GNDパターン(ライン)を配線することです。

今回は図18のような形で、ケミコンC5,C6の接続点が基準で、ケースへの接続もこのポイントから取っています。

なお、図18ではライン(トラック)のコーナーが直角に曲がっていますが、適度な角度をつけます。

★信号ラインの配線

片面基板なので、どこかの部分で切り替え用のジャンパーが必要です。

結局、JP1~JP7の7本が必要でした。

★デザインルール

今回は感光基板を自分でエッチングする自作基板です。

したがって、基板製造工場で製作するデザインルールと異なります。

参考として、筆者自作基板時の主なデザインルールを記します。

・信号ライン幅 最少0.5mm 標準1mm

・クリアランス 0.5mm

・ランド径 なるべく大きくする。例えば、抵抗はφ2.8mm。

ライン幅は基本的に1mmです。ランド径は片面基板なので、なるべく大きくします。

クリアランスはDIP ICの場合、ランド径を大きくすると0.5mmを守れませんが、ライン間のクリアランスは0.5mmです。

ライン幅、クリアランスを0.3mmとしても良いのですが、自作時のエッチング不良を防ぐ目的でこのようなデザインルールにしています。

▼ 組み込み

★基板

写真5に基板の様子を示します。

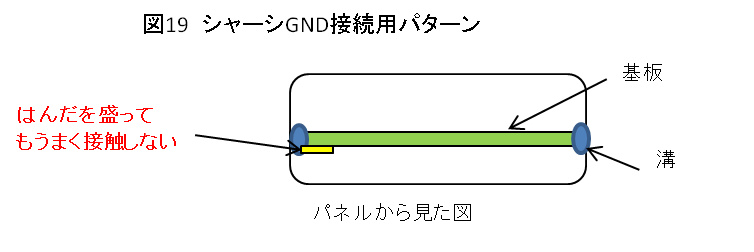

シャーシGNDへの接続は当初、図19のように考えていました。

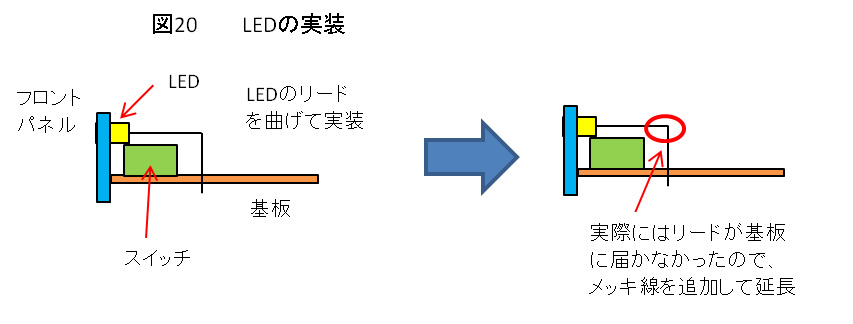

LEDは図20のようにスイッチの上部にリード(足)を曲げて実装するつもりだったのですが、数mm足が届かず、メッキ線にて延長しています。

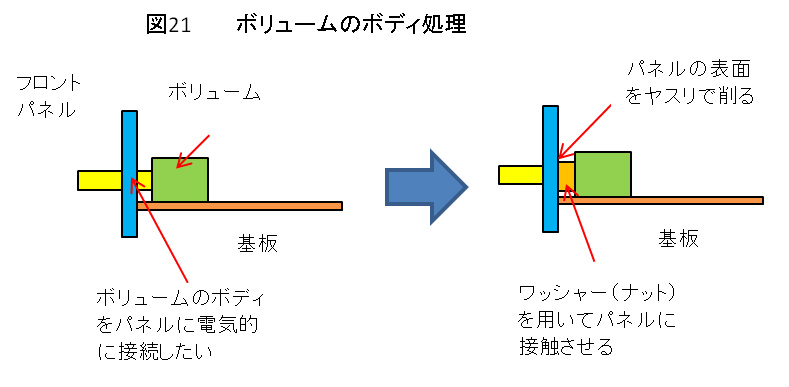

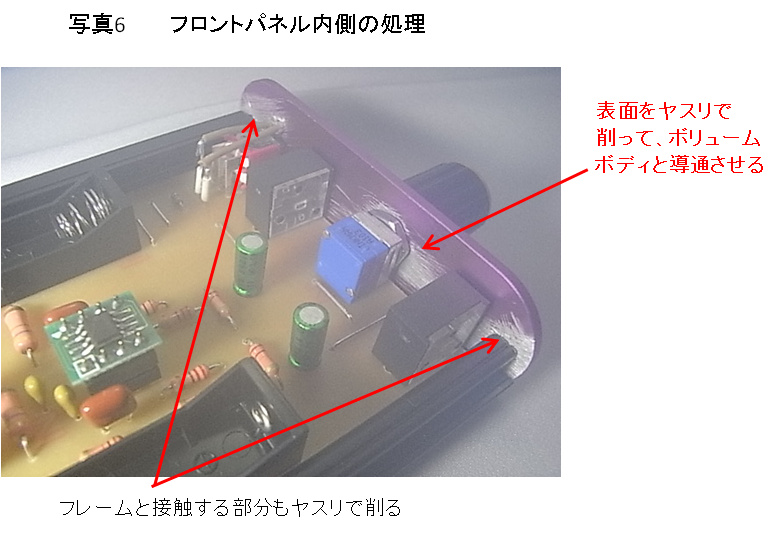

★ボリュームとパネルの処理

ボリュームのボディは電気的にパネルと接続する必要があります。

今回は図21のようにナットをパネルの内側からボリュームに実装し、パネルに接触させる方法にしています。

この場合、パネルの接触部分の表面をヤスリで削り、うまくナットに当たらない場合、平ワッシャーなどを用いて高さ調整を行います。

ナット、平ワッシャーなどではなく、スプリングワッシャーのほうが確実に接触するかもしれません。

同様に、フロントパネルおよびリアパネルも確実にフレームに接続させる必要があり、写真6のように表面をヤスリで削ります。

J1,J2は付属のナットは使いません。また、ボリュームもナットでフロントパネルに固定していません。

フロントパネルおよびリアパネルの固定は付属の取付ビスで行います。

▼ 電気的特性

以下に各項目の測定結果を示します。測定条件は項目により異なりますが、すべて、乾電池動作、33Ω負荷で行っています。

★周波数特性

表5に周波数特性を示します。1KHzを基準とし、-3dBとなる周波数です。低域は測定機材の関係で、10Hz以下が測定できないので、-2dBとなる周波数です。

| 低域 | 高域 | |

|---|---|---|

| Lch | 10Hz | 100KHz |

| Rch | 10Hz | 110KHz |

条件・・・1KHz基準 0.5V出力時

注意:低域は測定機材の関係で、-2dBになる周波数とした

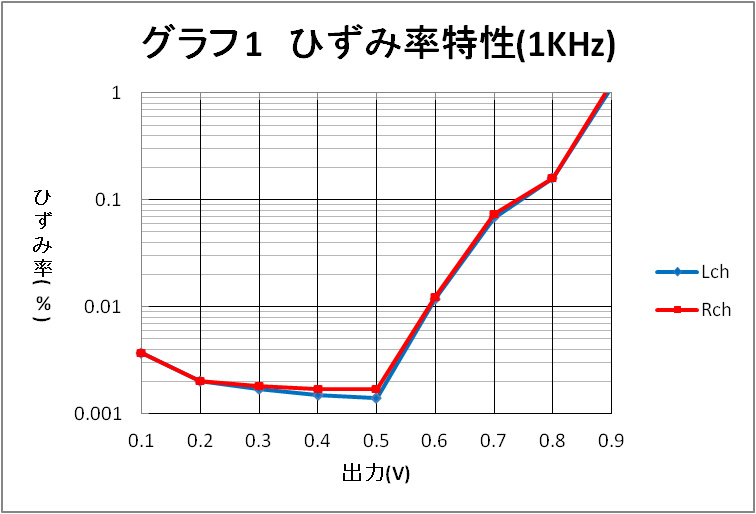

★ひずみ率特性

ユニバーサル基板時は0.5V出力時のみでしたので、各出力における特性を測定したものを表6、グラフ1に示します。

AD8397はユニバーサル基板時のものを用いています。

明らかに、今回のほうが特性が良くなっていると思います。

| 出力(V) | Lch | Rch |

|---|---|---|

| 0.1 | 0.0037 | 0.0037 |

| 0.2 | 0.002 | 0.002 |

| 0.3 | 0.0017 | 0.0018 |

| 0.4 | 0.0015 | 0.0017 |

| 0.5 | 0.0014 | 0.0017 |

| 0.6 | 0.0117 | 0.0123 |

| 0.7 | 0.068 | 0.074 |

| 0.8 | 0.16 | 0.16 |

| 0.9 | 1.1 | 1.2 |

| 1 | 9.8 | 9.4 |

条件・・・1KHz THDN (LPF = 80KHz)

★最大出力

この項目はひずみ率1%,3%,10%などのように規定のひずみ率となった時の出力です。

今回は規定のひずみ率を1%とし、表6の0.9V出力が約1%ですのでこの値で計算した結果を表7に示します。両チャンネルともに最大出力は約24mWです。

この項目は電源電圧に依存します。24mWの値は小さいように思われますが、実際にヘッドホンで聴くと大きな音量です。

| 低域 | 高域 | |

|---|---|---|

| Lch | 0.9V | 24.5mW |

| Rch | 0.9V | 24.5mW |

条件・・・1KHz、ひずみ率1%

★SN比

信号(S)とノイズ(N)の比率で、デシベルで表わします。

値が大きいほどノイズレベルが小さいことになります。

以前にメーカー製のヘッドホンアンプのSN比を測定したことがあったのですが、90dBほどしかなく、ノイズが良く分かりました。

出力基準は0.5Vで行っています。最大出力の1/2のポイントを基準とすべきと思いますが、約1dBの差なので、ユニバーサル基板時と比較する意味で0.5V基準としています。

今回の試作機では入力が無い場合、電源が入っていないのではと思うくらいのレベルです。

| Lch | 109dB |

| Rch | 109dB |

条件・・・1KHz 出力 0.5V基準 JIS-A

★チャンネルセパレーション

一般的にはクロストークと呼ばれるもので、オーディオの場合、片方のチャンネルへの漏れ信号です。どちらかのチャンネルへ信号を入力し、片方のチャンネル出力に現れる信号レベルの比をデシベルで表わします。

表9に測定結果を示します。

初期の欄は最初のGNDパターン時のもので、GND強化欄は思いつきで一部のGNDを強化した場合の結果です。

GNDによって特性が変化することが分かります。

L → R はLchへ信号を入力した場合にRch出力へ現れる漏れ信号で、R → L はRchへ入力した時のLchへの漏れです。

例えば、60dBであれば、片方のチャンネルへ1/1000の漏れがあるということです。

| 初期 | GND強化 | |

|---|---|---|

| L → R | 60.9dB | 71.3dB |

| R → L | 60.8dB | 71.7dB |

条件・・・1KHz、出力0.5V JIS-A

★ゲイン

オペアンプ自体のゲイン設定は6dBですが、表10のように4.9dBの測定結果となっているのはオペアンプ出力に直列抵抗4.7Ωがあるためです。

出力は4.7Ωと負荷33Ωとの分圧になるので、設計値どおりです。

| Lch | 4.9dB |

| Rch | 4.9dB |

条件・・・1KHz 出力0.5A

▼ 試聴と感想

音に関しては個人差がありますので、ここでは表現しませんが、やはり、自作品で聴く音は良いものです。

音量は前述しましたが、単4×2本で動作しているとは思われない十分な大きさです。

写真7に完成外観を示します。フロントパネルの加工には一苦労しました。

出来上がってから気が付いたのですが、このケースは胸ポケットに入るサイズです。

モバイルケースとはこのようなことでしょうか。

用いている音源はポータブルオーディオプレーヤーです。

アンプとプレーヤーを一緒にしても胸ポケットに入りました。

ケースはフロントパネル以外突起物がありません。

このままでは不安定ですので、図22のように固定させれば良さそうです。

また、胸ポケットに限らず、腰のベルトを利用して固定しても良いと思います。

オペアンプ1個でヘッドホンをドライブすることができ、部品点数も極力少なくしましたので、小型に仕上げることができました。

片面基板では今回の基板サイズが限界かなと思います。

基板の固定方法はフレームと同一サイズとし、パネルにて挟む構造にしましたが、他に良い方法があると思います。

また、基板とシャーシGNDの接続も検討が必要です。

両面基板を用いて部品を吟味すれば、さらに小型化は可能と思います。

チャレンジされてはいかがでしょうか。