オーディオ

ヘッドホンアンプキット(LHPA-DIA_BUFFER-KIT)の作り方 その3

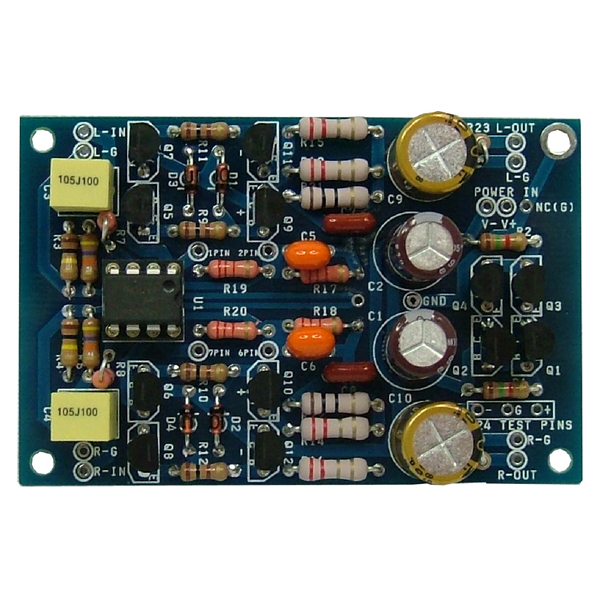

今回は、ロングセラーのヘッドホンアンプキット(LHPA-DIA_BUFFER-KIT)の作成方法を紹介します。

このヘッドホンアンプキットは、2009年にLinkmanから発売されたヘッドホンアンプ単品のキットです。

売から時間がたっていますが、その回路構成や部品は、現在でも通用する優れた性能になっており、今でも売れ続けているヒット商品です。

はんだ付け作業もありますが部品点数もそれほど多くないので気軽に高音質ヘッドホンアンプを作成できます。

本体は、モジュール化された1枚基板になっていますし、電源も+5V~+12Vまたは、±2.5V~±6Vと様々な電源に対応しているので、 自作のアンプに追加したり、ケースに入れて単独のヘッドホンアンプにしたりと多彩な用途に適応しています。

|

ヘッドホンアンプキット【LHPA-DIA_BUFFER-KIT】 |

それでは、このヘッドホンアンプの詳細な作成方法、オペアンプの交換による音質改善、ケースへの組み込みいろいろな電源供給方法など、順を追って紹介していきます。

その3では、オペアンプを変更して音質の変化を確認します。 オペアンプの種類によって使用電圧とかが変わってきますので、その説明も行います。

オペアンプに関する説明は、LVの音質改善その2に詳しく記載していますので、こちらも合わせて確認してみてください。

1.電源について

このヘッドホンアンプは、電源電圧として+5V~+12V(または±2.5V~±6V)となっています。

従ってオペアンプを交換する場合は、オペアンプの使用電源電圧範囲をよく確認する必要があります。

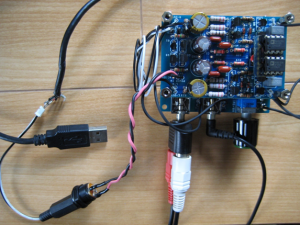

その前に、実際にいろいろな電源の搭載例を紹介しましょう。

±電源は専用の電源が必要になりますので片電源で5V~12Vに対応する方法を紹介します。

①まず最初は、5Vです。

これは、USBの電源などのように広く使用されている電圧です。

パソコンのUSB出力端子は、普通1ポートあたり500mAまで電流を流せるようになっています。

このキットの仕様にもあるように電源5Vで最大出力時の電流は、45mAですから、USBポートを使用するのに問題はありません。

市販のヘッドホンアンプにもUSBのバスパワーで動作するものもあります。

USBケーブルの4本の中の電源とGNDワイヤーを接続すれば完了です。

今回は使用しなくなったケーブルを切って作りましたが、このような商品もあります。

▽USBケーブル【TK-USB2】 /サンワサプライ

http://www.marutsu.co.jp/pc/i/143307/

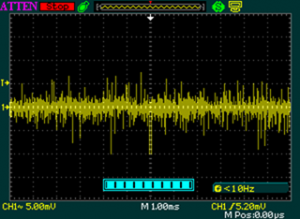

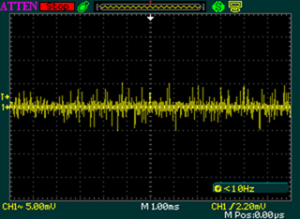

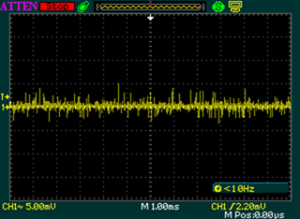

電源のノイズ波形です。他の電源と比較してみてください。

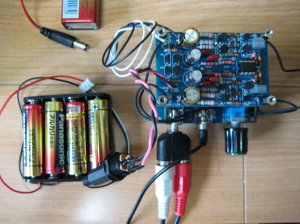

②次にこのヘッドホンンプは小型で、消費電流も少ないので電池駆動が可能です。単三4本の電池ケースを使用すれば6Vの電源となります。

③もうひとつ、あまり使われなくなりましたが、006Pの9V電池があります。小型ですのでポータブルタイプにはうってつけです。

▽電池スナップ【006PI】/Linkman

http://www.marutsu.co.jp/pc/i/5857/

今回使用したのは便利なこちら→ 電池スナップ+DCコネクター

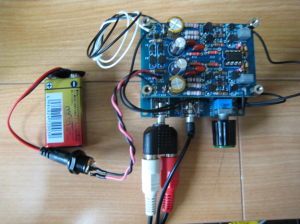

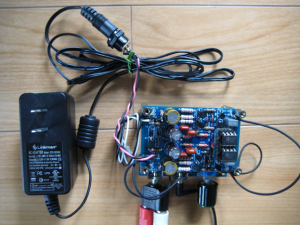

④最後は、これまで紹介してきたACアダプターを使う電源です。12VのACアダプターを使用しています。

10W・ACアダプター12V1A(2.1φ標準プラグ)【STD-12010U2-T】/Linkman

電源が音質に与える影響は少なからずあります。ノイズを見るとわかるように乾電池はノイズが少ないですね。

ACアダプターやパソコンのUSB端子などは電源にノイズが乗っていますが、回路やオペアンプの電源ノイズの除去能力も関係したりしますので、電源ノイズが多い=音質が悪いという訳ではありません。

この能力が低いオペアンプだとやっぱり電池のほうが良いと思い込んでしまう事があるかも知れませんが、そう単純な話ではなくいろいろな組み合わせやバランスが大事です。

実際に自分の耳で確認しながら、いろんな組み合わせをためして、自分にあったものを作りあげていくのがこうしたオーディオキットを弄る楽しみですね。

2.オペアンプの交換

オペアンプに関しては、LVの音質改善その2を参考にしてください。いろいろなオペアンプの使い方を紹介しています。

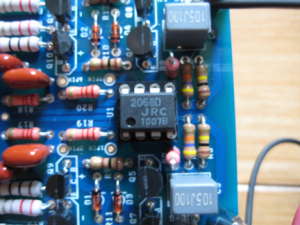

以下に主なオペアンプを紹介します。13番がこのキットで採用されているオペアンプです。

電源電圧によって使用できるかどうかも記入しておきました。

| No. | メーカー | 品番 | アンプ数 | パッケージ | 動作電源電圧 | 電源5V | 電源6V | 電源9V | 電源12V |

| 1 | JRC | NJM2068D | 2 | DIP8 | 8-36V | × | × | ○ | ○ |

| 2 | JRC | NJM4580D | 2 | DIP8 | 4-36V | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 3 | ADI | OP275GZ | 2 | DIP8 | 9-44V | × | × | ○ | ○ |

| 4 | TI | OPA2134PA | 2 | DIP8 | 5-36V | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 5 | LT | LT1028CN8 | 1 | DIP8 | 9-36V | × | × | ○ | ○ |

| 6 | LT | LT1128CN8 | 1 | DIP8 | 9-36V | × | × | ○ | ○ |

| 7 | TI | LME49710NANOPB | 1 | DIP8 | 5-34V | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 8 | ADI | AD797ANZ | 1 | DIP8 | 10-36V | × | × | × | ○ |

| 9 | ADI | AD843KNZ | 1 | DIP8 | 9-36V | × | × | ○ | ○ |

| 10 | TI | OPA2140AIDR | 2 | SOIC | 4.5-36V | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 11 | TI | LME49721MA | 2 | SOIC | 2.2-5.5V | ○ | × | × | × |

| 12 | TI | OPA2365AID | 2 | SOIC | 2.2V-5.5V | ○ | × | × | × |

| 13 | TI | LME49720NA | 2 | DIP8 | 5-34V | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 14 | JRC | MUSE8820 | 2 | DIP8 | 7-32V | × | × | ○ | ○ |

このように全部の電圧に対応しているオペアンプは少ないです。

一般的には、低電圧専用(11,12番)ではないオペアンプは低い電圧で使用すると性能は落ちますし、音質も良くないと言われています。

低い電圧の電池と高い電圧のACアダプターとどちらが良いか比較してみるのも面白いですね。

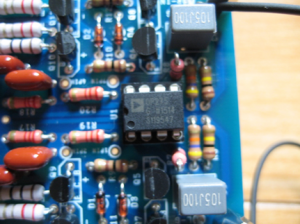

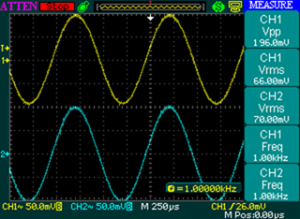

では、いくつかのオペアンプの装着状態とその時の出力波形を見ていきましょう。

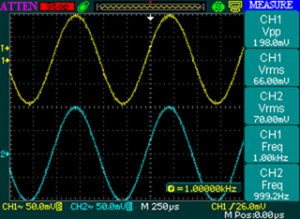

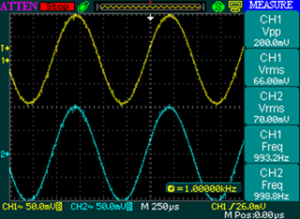

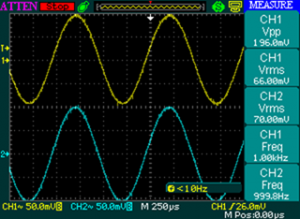

①NJM2068D 電源+12V

②OP275GPZ 電源+12V

③OPA2134PA 電源+12V

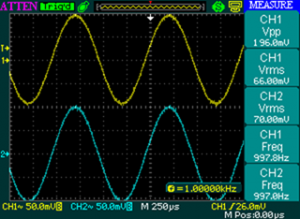

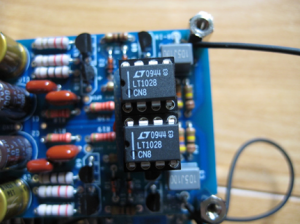

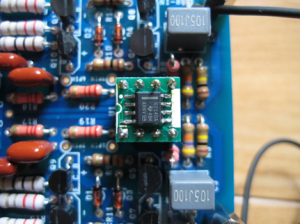

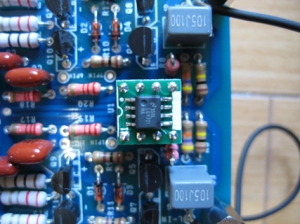

④LT1028CN8 電源+12V オペアンプ1個入りなので変換基板で2個使用

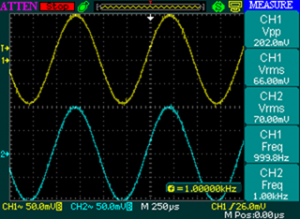

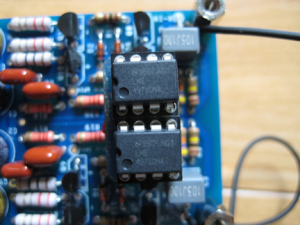

⑤LM49710NANOPB 電源+12V オペアンプ1個入りなので変換基板で2個使用

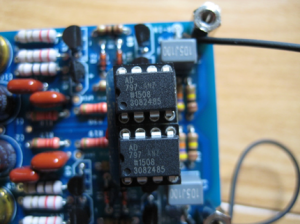

⑥AD797ANZ 電源+12V オペアンプ1個入りなので変換基板で2個使用

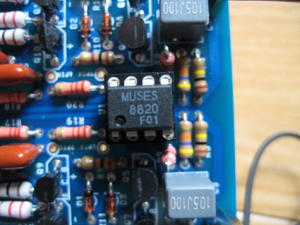

⑦MUSE8820 電源+12V

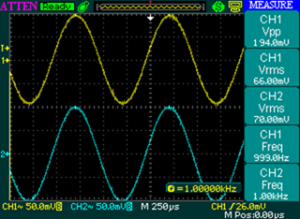

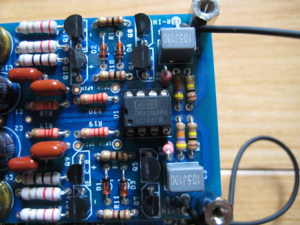

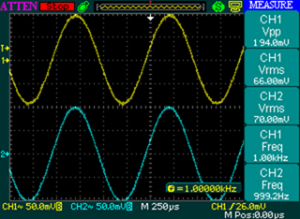

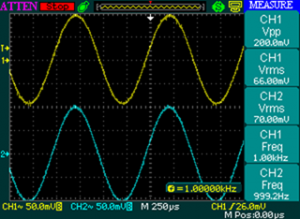

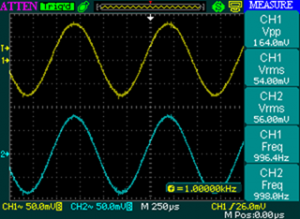

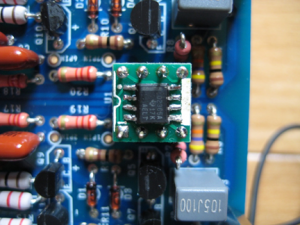

⑧OPA2140AIDR 電源+12V /電源+5V SOICタイプなので、DIP変換基板使用

(左)電源電圧 +12V (右)電源電圧 +5V

⑨LME49721MA 電源+5V SOICタイプなので、DIP変換基板使用

⑩OPA2365AID 電源+5V SOICタイプなので、DIP変換基板使用

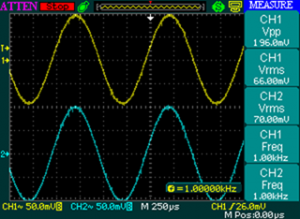

さて、お気づきだと思いますが、OPA2140は、動作電源電圧範囲が広いので+12Vと+5Vの2種類の出力波形を出していますが+5Vのほうが出力が低いですね。

でも電源+5VのLME49721とOPA2365は、他のオペアンプと同じ出力です。 データーシートを見るとLME49721とOPA2365は、レールツーレールタイプと書いてあります。

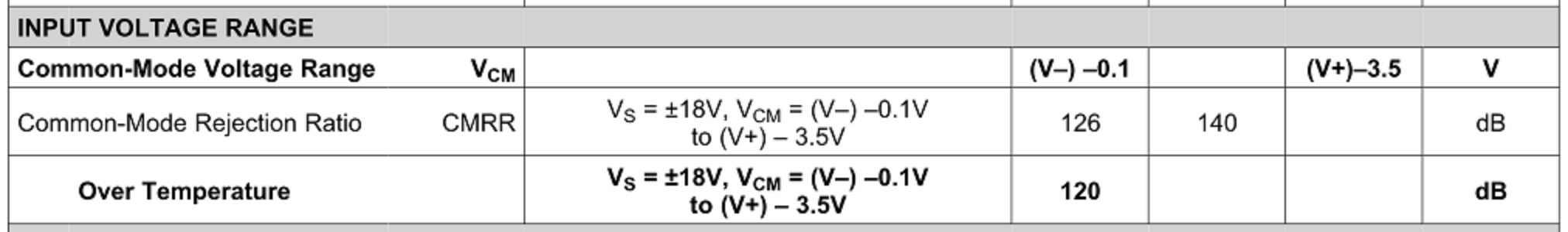

この意味は、入出力ともに電源電圧まで対応しているという事です。 しかし、OPA2140には、そのような記述がなく以下のような値がデーターシートに書かれています。

最大入力電圧が電源電圧より3.5Vも低いという事です。

実は、今回入力した信号は、1.4Vrms/1KHzの信号でした。ピークでは±1.98Vになります。

OPA2140の場合、電源電圧が5Vの時は、5-3.5=1.5Vまでしか入力できませんので、このように出力レベルが下がってしまったのです。

入力レベルが制限されているので、歪んだ波形になっています。

という訳で、OPA2140を5V電源で使用する場合は、入力信号レベルを1Vrms(±1.41Vpeak)以下に抑えなければいけないという事です。

それから、LVの音質改善その2で、発振を起こす場合があると書きましたが、今回の基板にはフィードバックにフィルター用コンデンサーやゾベルフィルターなどが搭載されており、どのオペアンプでも発振は見られませんでした。

このように、オペアンプには様々な仕様、特性がありますので皆様の使い方の応じて使い分けて音質の変化を楽しんで頂けたらと思います。

<ワンポイントアドバイス>

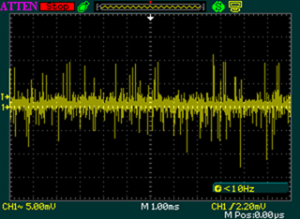

ACアダプターは、通常スイッチング電源を使用しています。

このスイッチング周波数は、数十~数百KHzが一般的で通常は、音に影響は与えません。

しかし、スイッチング電源の中には、負荷が軽い時に省エネモードが働いて間欠動作(バーストモードとも呼ばれています)するものがあります。

この間欠動作の間隔がオーディオ帯域の周波数の場合に音に大きなノイズが乗る事があります。

今回のヘッドホンアンプは、せいぜい100mA程度しか流れませんので、負荷としてはとても軽い状態です。

ACアダプターによっては、こうしたノイズが発生するものがありますので、注意してください。

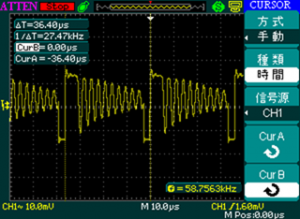

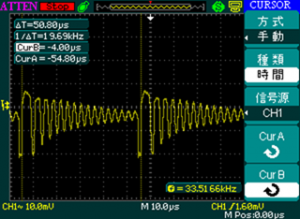

(左)ヘッドホンアンプ負荷状態 (右)無負荷状態

今回使用したACアダプターは、このように27KHzでスイッチングしています。(ヘッドホンアンプ負荷) 負荷が無いときは右のように20KHz程度のスイッチングになります。負荷が軽い時に間欠動作はしていないようです。

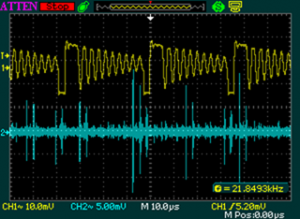

また、27KHzのスイッチングはヘッドホンアンプの出力には影響していないようです。(青がヘッドホンアンプ出力ー同期したノイズはない)

今回は以上です。

【関連記事】

ヘッドホンアンプキット(LHPA-DIA_BUFFER-KIT)の作り方 その1

ヘッドホンアンプキット(LHPA-DIA_BUFFER-KIT)の作り方 その2