デバイス

7MHz AM真空管式送信機の実験 第1回 終段増幅器編

◎真空管のAMが聞きたくて

昨年(2014年)、半導体式の7MHzAM送信機TX2014Aを製作、実験を行いました。半導体式なので手軽に製作出来て良いのですが、真空管式のAMの音が聞きたくなりました。筆者はTX-88DSなどの真空管式送信機は所有しています。しかし、電源を入れたことがなく動作するのか不明です。また、動作不良だった場合、修理できる自信がありません。

そこで、いっそのこと真空管式送信機を製作したほうが良さそうです。TX-88DSなどの本格的なものは難しいので回路規模が少なく1W~3W程度の出力を目標としてみます。なにぶんにも、筆者は真空管式装置の製作経験が浅いので、実験を主体とすることにします。

◎使えそうな部品を探す

★古いトランシーバからの部品取り

現在では真空管式装置用の部品入手が難しいです。なるべく手持ち部品を用いるしかないのですが、ジャンク部品を利用することも考えられます。

写真1は真空管式HFトランシーバFT-200Sです。この機種は何十年も前に中古で購入したもので、不動品です。処分に困って保管していたものなのですが、使えそうな部品を取ることにしました。カバーを開けると、すでに終段管がありません。いつ外したのか記憶になく、終段管も見つかりません。

写真2は使えそうな部品で、メカニカルギヤーダイヤルなどは筆者にとってお宝です。電流計などはSメータと兼用ですが、メータ感度を調べると500μA品です。電流目盛は0 .1 .2 .3 .4 .5 となっています。

分流器を用いてフルスケール50mAにすればそのまま数値を読むことができそうで、プレート電流監視用に使えそうです。

真空管は文字がかすれて型番不明のものがありますが、12BY7A、6BM8など型番がはっきり分かるものは使えるかもしれません。

★使えそうな手持ち部品

使えそうな手持ち部品を写真3に示します。いずれも数十年前に筆者が購入したもので、保存状態の良さそうなものを集めてみました。こういう部品はなかなか捨てられません。

出力トランスなどは少し汚れが見えるのですが、お金をかけたくないのでこれを使おうと思っています。

◎基礎実験

★終段増幅部の実験

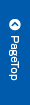

図1に送信機のブロック図(案)を示します。すべてを一度で製作するには経験不足なので、まずは終段増幅部を真空管で構成することにします。

★回路

実験するにあたり問題なのは終段管を何にするかということと、電源をどうするかです。

電源はヒーター用(一般的に6.3Vまたは12.6V)とB+(200~300V)の2種類が必要で、電源トランスの選択と、これによる製作となりますとかなり面倒ですし、お金もかかります。

そこで電源部は製作しないで市販の直流安定化電源を用いることにします。

真空管は出力1W程度をまずは目標とし、手持ち部品の中から6BA6を用いることにします。

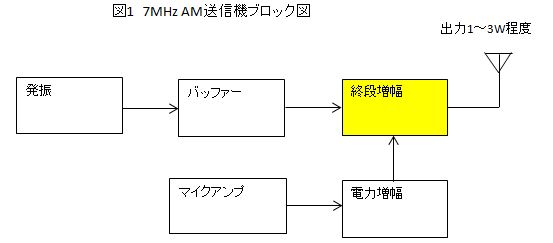

図2に実験回路を示します。JPはこの部分に電流計を接続し、プレート電流の監視用です。

とりあえず、変調はかけないで出力がどれほど得られるのかを確認します。

★タンク回路の検討

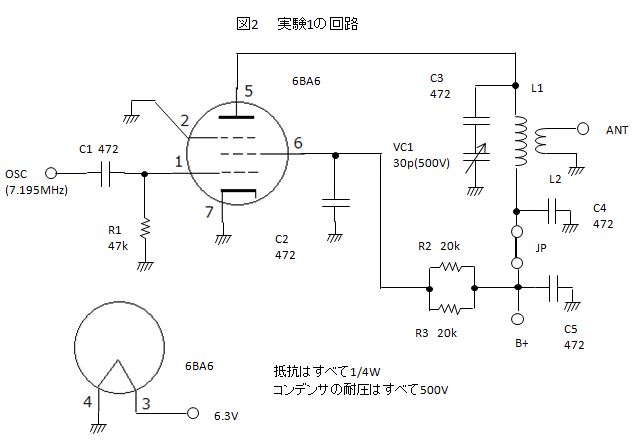

タンク回路にはπ(パイ)型などがありますが、使用部品および部品点数などを考慮し、図3の並列同調タンク回路を用いることにしました。

ここで問題なのは安全性です。バリコンは同調操作を行います。

a ) の場合、高圧(直流)はB+~RFC~プレートにかかりますが、直流カットコンデンサがあるのでタンク回路には直流(高圧)がかからないので安全です。

しかし、RFCが必要です。RFCの手持ちはいくつかあるのですが使うのが少しもったいない気がします。

b ) はRFCが不要ですが、バリコンの片方の端子に直流がかかります。この部分を絶縁したとしても少し気持ち悪いです。

c ) はb ) に直列カットコンデンサを追加したもので、これですとバリコンには直流がかからず安全なのでこの方式を用いることにします。

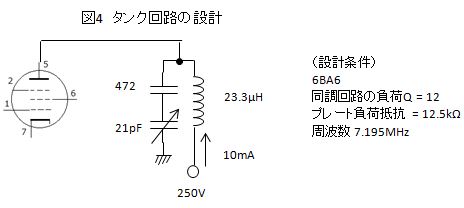

★タンク回路の設計

6BA6を用いた場合のタンク回路の設計を図4に示します。直流カット用コンデンサの定数を472(4700pF)とすれば、この部分は同調周波数に影響しなくなります。

実際には6BA6の出力容量も含まれるのですが、この分を無視して計算するとバリコン容量値21pFになります。

これとコイルとの組み合わせで7.195MHzに同調させ、バリコンは30pFを用いることにします。

◎製作

★コイル

コンデンサが21pFですから7.195MHzに同調するコイルは、F = 1/ 2π√LC をLについて計算すれば良いわけです。

電卓でも計算できますが、画面1に筆者製作のソフト画面を示します。ずいぶん前にVisualCの勉強のために製作したもので、3つのパラメータ(コンデンサ、コイル、周波数)の中で2つのパラメータを入力すると、残りのパラメータが計算できます。

画面ではコンデンサ21pF、周波数7.195MHzと入力したので、コイルは23.3μHとなります。電卓操作より早いので重宝しています。

画面2も筆者製作のソフトで、空芯コイルの密着巻またはスペース巻の設計です。

線径は用いる線材の直径、ボビン径はボビンの直径で、これに巻き数を入力するとコイルのインダクタンスが計算できます。

スペース巻の場合はスペースを作って巻いた時のコイル全長(コイル長)を入力します。

今回は写真3のプラグインボビンを用いて密着巻とします。

ボビン径は32mm、線径φ0.8のUEWを用いて29回巻くとインダクタンスが23.54μHの計算結果です。

★ディップメータで確認

写真4に巻いた状態を示します。L2側が必要なのですが、この巻き数については動作時に実験的に求めたいので、L1のみを巻いています。

計算値では29回なのですが、工作が下手で巻が少しゆるんでいます。

ゆるむとインダクタンスが減るので1回多く巻いています。

同調周波数の確認は写真5のようにディップメータを用いています。

7.195MHzに同調するコンデンサは21pFの設計なので、これに近い20pFのコンデンサをコイルに接続してディップ点を探します。

約7.5MHzでディップしたので画面1のソフトでコンデンサ20pF、周波数7.5MHzを入力してインダクタンスを求めると22.52μHであることが分かります。

目標の23.3μHより若干少ないですが、これで可とします。いつもならコイル巻には数回かかるのですが、今回は勘が良かったです。

以上のようにディップメータで同調周波数およびインダクタンスの確認を行いました。

ディップメータの周波数目盛は写真6のようにアナログです。そこで図5のように精度を確認してみました。

ディップメータの周波数ダイアルを7MHzに合わせて発振させ、これを周波数カウンターで測定すると6.993MHzです。

中古で購入したので製造されてからどのくらい経過しているのか分かりませんが結構精度が良いですね。

なお、用いたディップメータLDM-810は現在製造されていません。取扱説明書を見ると社名が大松電気株式会社となっています。

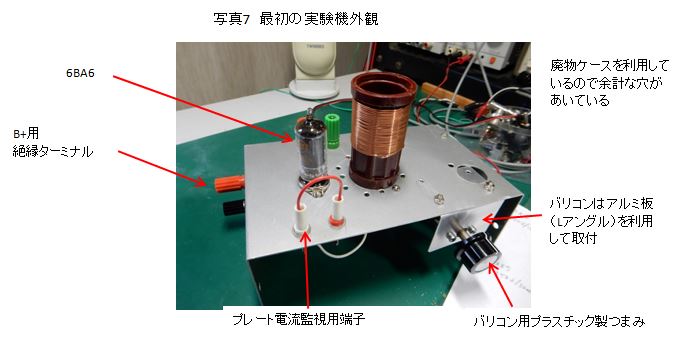

★シャーシの様子

写真7に実験機外観を示します。真空管式セットの製作はシャーシ加工が基本です。

最初の基本的な実験なのでシャーシには廃物ケースのカバー部を利用しました。

写真のように余計な穴があいています。

電源供給はB+(250V)とヒーター(6.3V)の2種類なので、接続ミスがないように絶縁ターミナルとDCジャックを用いています。

プレート電流の監視を行わない時は写真7のようにテスタを接続しないでジャンパーしておきます。

バリコンはアルミのLアングル板を利用して取付、つまみはプラスチック製です。

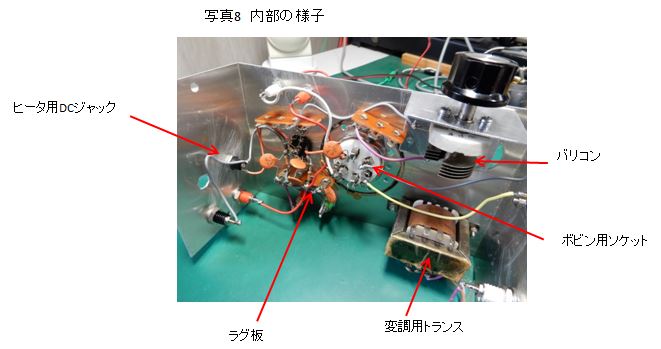

写真8は内部の様子です。配線はラグ板を利用して行うのですが、主な部品の配置だけしか考えなかったので汚い配線になってしまいました。

プリント基板またはユニバーサル基板による部品実装(配線)で普段行なっていますので、このような方法による工作(配線)勘がありません。

図2の回路図にはありませんが、変調用トランスと変調信号用端子を設けています。

◎実験開始

★使用機材

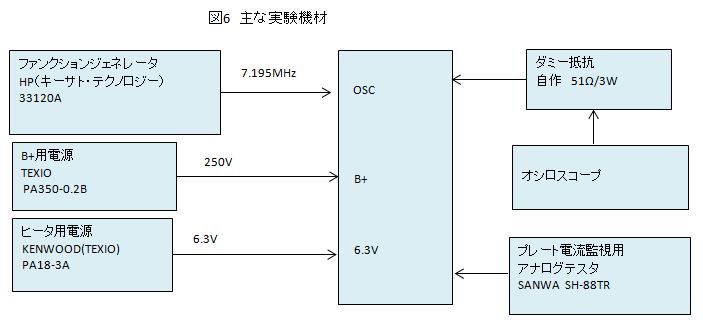

図6に今回用いた主な使用機材を示します。この実験では終段増幅部のみですから、ファンクションジェネレータから7.195MHzの正弦波を入力し、これを増幅することになります。

2種類の電源(250Vと6.3V)は市販の直流安定化電源を用います。この2つの機種はCV/CC機能を持ち、電圧および電流はデジタル表示です。

特に真空管を用いたセットの実験では高圧(DC250V等)を扱いますので、市販の安定化電源の使用をお勧めします。

アンテナの替わりとなるダミー抵抗は自作です。特別なものではなく、51Ω/3Wの抵抗をM型プラグに接続したもので、抵抗の両端電圧をオシロスコープで観測します。

オシロスコープは特別なものではありませんので型番は明記しません。帯域100MHzのアナログオシロスコープが良いです。

プレート電流監視用のアナログテスタにはSANWAのSH-88TRを用いました。特にこの機種でなければいけないことはありません。

真空管に6BA6を用いた場合、プレート電流は10mA~20mAくらいになります。アナログテスタでのDC電流レンジはこの付近では25mAまたは30mAになります。

普段気にしていなかったのですがアナログテスタのDC電流レンジは「3mA、30mA、300mA」または「2.5mA、25mA、250mA」などになると思います。

今回のように10mA~20mAの測定(確認)では25mAまたは30mAのレンジで丁度良いのですが、40~50mAを測定したい場合、テスタのレンジを250mAまたは300mAにするしかありません。

目盛を共通にするためのレンジ分割なので仕方ないとは思いますが100mAのレンジがあれば丁度良いと思いました。

★電源を入れる

誤配線がないか何度もチェックしました。

図2の回路図のように部品点数が少なく配線数も少ないのですが、高圧を扱うので細心の注意を払います。

落ち着いたところでヒータ電源を入れます。

電源ON直後では電源の電流表示が約1Aで、その後数秒で0.3Aくらいに落ち着きます。

6BA6のヒータ電流は規格では0.3ですので、配線ミスはありません。

次にB+(250V)をONします。

この時にはプレート電流監視用のアナログテスタは接続していません。

第2グリッド電流を含んだ電流が表示され、22mAです。

バリコンを回して同調点を探すと電流が減少し14mAとなりました。

同調もうまくいっているようなので、2つの電源出力をOFFし、アナログテスタを接続します。

あらためて2つの電源出力を順次ONし、バリコンをまわして同調操作を行います。

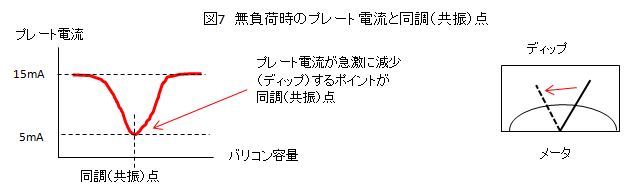

図7にこの時の特性を示します。

プレート電流が急激に減少(これをデイップと言います)するポイントが同調点です。

電源の電流デジタル表示ではディップ点が分かりにくいのですが、アナログメータでは良く分かります。

この操作を久しぶりに行ったのですが面白いものです。

高校生の頃に雑誌に出ていた真空管式送信機を製作したことがあります。

その当時の測定器といえばアナログテスタと簡易的なSWRメータのみです。

雑誌の記事どおりにコイルを巻いて製作したのですが、バリコンを回してもディップ点が分からず出力も出てきません。

ディップメータもありませんし、同調周波数も不明で、とうとうそのセットを完成することができませんでした。

★負荷を接続する

7.195MHzに同調することが分かりましたので、負荷に接続します。

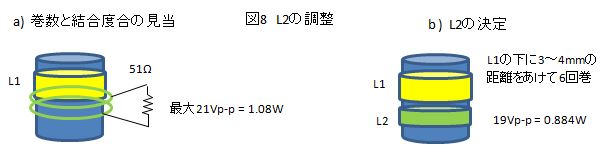

コイルボビンにL2を巻いて負荷に接続するわけですが、巻数とL1との結合度合をどの程度にしたら良いのか分かりません。

そこで図8 a ) のように線を負荷(抵抗51Ω)に接続したものをコイルボビンに巻きつけて簡単に調整できるようにします。

この負荷の両端電圧をオシロスコープで観測し、最大出力の条件(巻数、距離)を見つけ出します。

この方法で出力が1.08W得られました。

大体の見当がついたところで図8 b ) のようにL1の下に3mm~4mmの距離をあけて6回巻いた場合の出力は0.884Wでした。

L1との距離を近づければ良さそうなのですが、L1には高圧がかかっています。

なんらかの原因でL1とL2がショートすると危険なので、この距離にしておくことにします。

実は高校生の時に完成できなかった送信機も終段が6BA6。

今回の実験を思いついた時に用いる真空管はその時のこともあって6BA6と決めました。

やっと数10年後に6BA6から出力を得ることが出来ました。

出力は1Wに届きませんでしたが写真9のようにワンターン・ランプをコイル(ボビン)に近づけるとランプ(電球)が光り、この明るさは同調点で最大になります。

ワンターン・ランプとは図9のように電球(今回は6.3V品)に1回巻きのコイルを接続したもので、1W程度の出力でも十分に同調確認ができます。

出力波形(負荷51Ω)もオシロスコープ波形で見るときれいです。

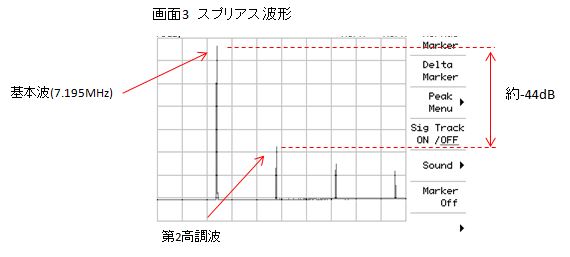

そこでスペクトラムアナライザにてスプリアス波形を観測してみました。

画面3のように基本波(7.195MHz)に対して第2高調波は約-44dBです。

コイル作りがうまくいったようです。

★AM変調

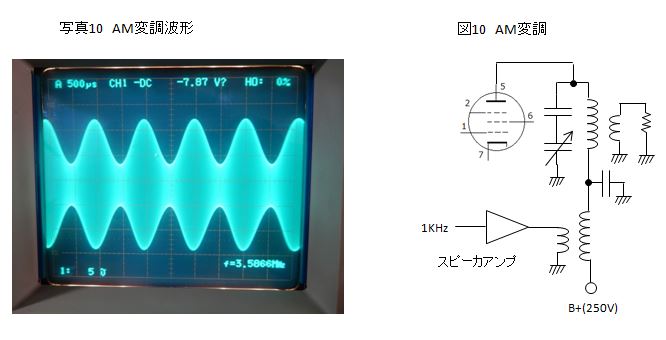

図10のように変調トランスにスピーカアンプ出力を接続した時のAM変調波形を写真10に示します。

スピーカアンプは真空管式ではなく半導体式(LM4752)です。

けっこうきれいな波形になっています。

★終段を6AR5に替える

6BA6から出力が得られたので気を良くし、少しパワーアップしてみようと思いつきました。

簡単には入力電力の大きい真空管に替えることです。

6BA6はmT管の7ピンで、真空管ソケットに実装しています。

このままのソケットで差し替え可能な真空管を調べると6AR5が使えます。

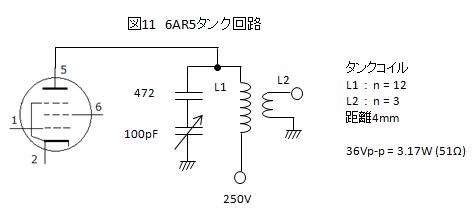

6BA6と設計条件が異なるので6AR5を用いた場合のタンク回路を図11に示します。

6BA6ではバリコン容量が30pFでしたが、この部分を100pFとしL1の値も変更します。

L1の巻数は計算値より多めとし、12回巻きとしました。

L2の巻数と距離は実験的に決めています。

結果、出力約3.17Wです。

タンクコイルの調整でもう少し出力が上がると思うのですが、実験なのでここまでとしておきます。

ちなみに6AR5を用いた場合、プレート電流30mA、ヒータ電流0.6Aくらいになります。

◎まとめ

今回用いた6BA6は受信管(RF増幅)、6AR5はラジオなどの低周波電力増幅などで使われる真空管です。

出力1W~3W程度であればこのようなもので十分で、現在でも入手可能と思います。

写真10に主な送信管を示します。

807などは存在感十分で、6146B、2E26などはいかにも送信用という威圧感があり、今回用いた6BA6、6AR5などは可愛く見えます。

とりあえず終段増幅器の実験ができました。

これにAM変調器を接続したいのですが6BA6の場合、低周波アンプ出力はそれほど大きなものは必要ありません。

真空管アンプで組みたいところなのですが、半導体で確実に行いたいです。

例えばLM386などで済みそうです。

しかし、終段増幅に6AR5を用いると出力は3Wとなって良いのですが、LM386では不十分で低周波アンプをどうするか悩むところです。

写真7のように廃物ケースを利用していますので次回はちゃんとしたケースに収めて変調器を搭載し、AM変調音を聞く予定です。

どんな音がするのか楽しみです。

参考資料/文献

・「送信機の設計と製作」 JA1FG 梶井謙一 著 CQ出版社 昭和44年

・「アマチュア無線入門ハンドブック」 CQ出版社 昭和49年

・「オーディオ用真空管マニュアル」 一木吉典 著 ラジオ技術社 昭和62年