アナログスイッチIC 基礎編・パーツリストも充実

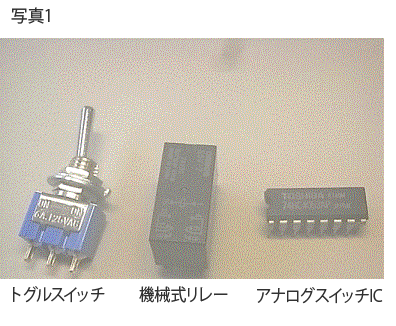

機械的スイッチと半導体スイッチ

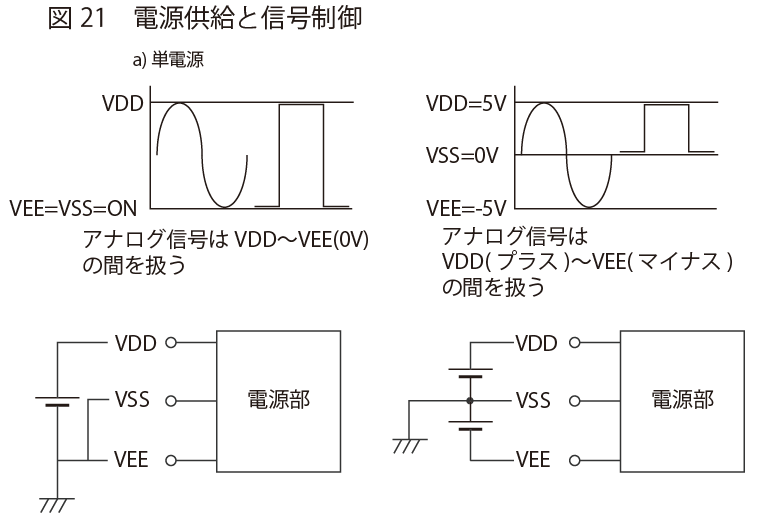

例えば図1のようにA-Y間をON/OFFするスイッチとして以下のものがあります。

①機械的スイッチ

トグルスイッチ

押しボタンスイッチ

スライドスイッチ等

②リレー

機械式リレー

フォトMOSリレー

③半導体スイッチ

ダイオード

接合型FET

アナログスイッチIC

その他

ON/OFF制御は①の機械的スイッチの場合、基本的に人間の手で操作します。②、③のON/OFF制御は電子的に行うことが①との大きな違いで、ON/OFFの切換スピードが速いことも特徴の1つです。

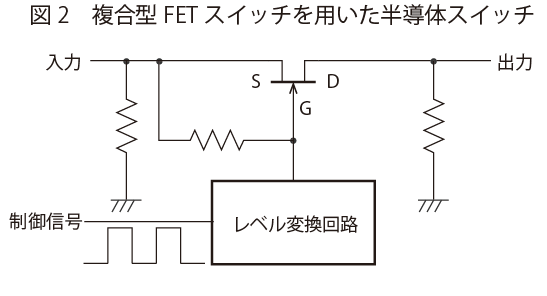

図2は接合型FETを用いた半導体スイッチの回路例です。

機械的スイッチ、リレーと同様にアナログ信号をON/OFFできますが、ON/OFF制御回路が必要です。半導体スイッチの中で取扱いが容易なようにIC化されたものを「アナログスイッチIC」と呼びます。

アナログスイッチICの使い方

4000Bシリーズのアナログスイッチ

アナログスイッチICは各半導体メーカーから、さまざまな機能、特性のものがあり、デジタルICの「4000Bシリーズ」の中から定番的なもので解説します。図3にSPSTの「4066B」の内部接続と論理を示します。

【TC4066BP】

SPST

Single-pole Single-Throw

単極単投

A,Bがアナログ信号端子で双方向です。(注意:双方向なのでI/OまたはO/Iと表現)CONTが制御信号で、「Hレベル」でスイッチON、「L」レベルでスイッチOFFになり、4066Bはこの回路が4個入っています。

SPSTは図3のようにA,B間をON/OFFするもので「単極単投」とも言います。

SはSingleの略、「単」、PはPoleの略で回路数を指します。(極)

TはThrowの略で接点数を指します。(投)

つまりSPで単極、STで単投となります。

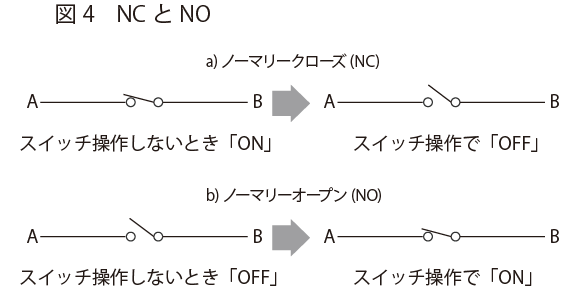

「NC」と「NO」

スイッチ用語の中で「NC」、「NO」があります。NCは図4 a ) のように「ノーマリークローズ」の略で、スイッチ操作しない時にONで、操作した時にOFFになります。NOは図4 b ) のようにスイッチ操作しない時にOFF、操作した時にONします。4066Bは図3の論理から「NOのSPST」です。

電源供給

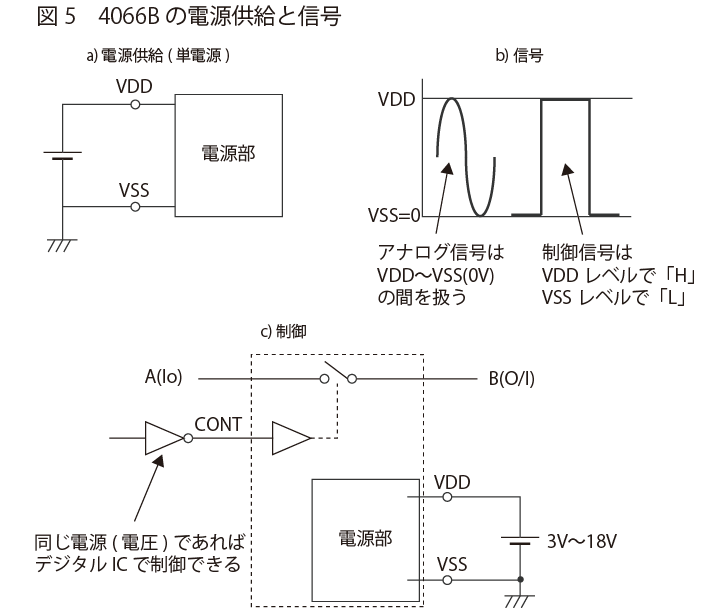

4066Bの場合、電源端子は図5のようにVDDとVSSの2つがあり、一般的には単電源で動作させます。VDDは電源のプラス、VSSはGND(0V)に接続し、4066Bでの推奨動作範囲は3V~18Vです。

アナログ信号の扱える振幅レベルはVDD~VSSの間で、制御信号は「VDDレベルでH」、「VSSレベルでL」になり、同じ電源であればデジタルICで直接制御出来ます。

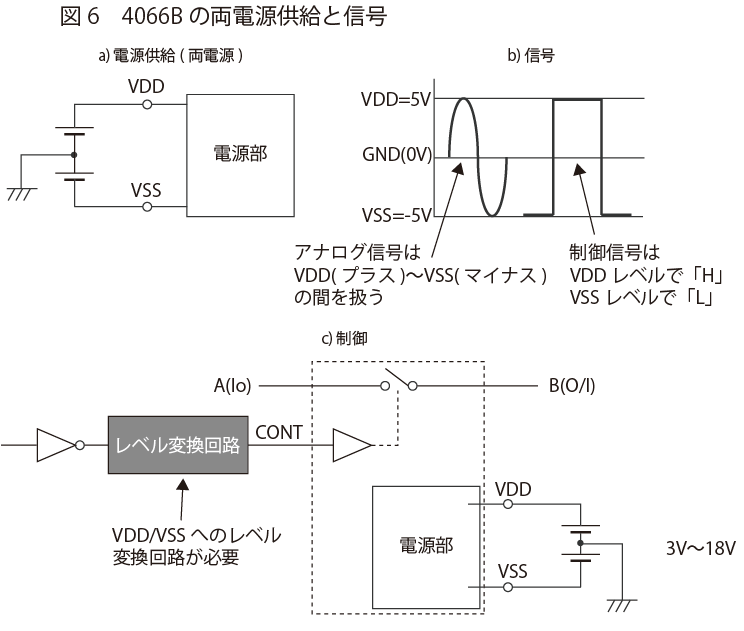

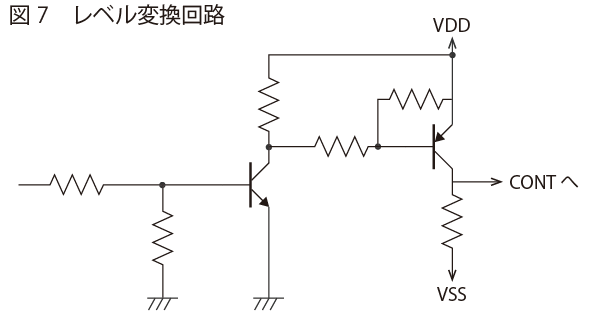

図6はプラス、マイナスの両電源動作の場合で、アナログ信号はプラスとマイナスを扱うことが出来ますが、制御信号はプラスのVDDレベルで「H」マイナスのVSSレベルで「L」となるのでレベル変換回路が必要になります。

以上のように4066Bは単電源動作が基本になりますが、アナログ信号は両電源、制御信号は単電源で制御出来るアナログスイッチICもあります。

図7にレベル変換例を示します。

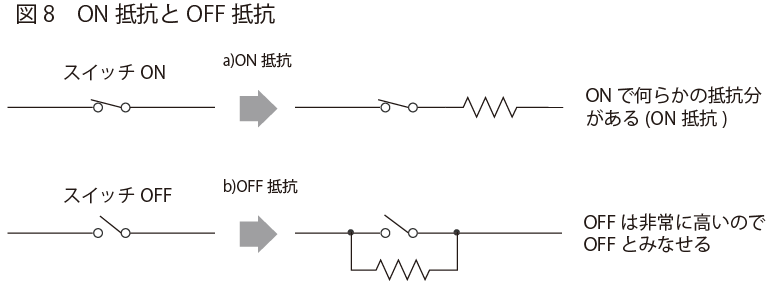

ON抵抗

機械的スイッチではON時の抵抗は数10mΩ程度ですが、アナログスイッチの場合、数Ω~数100Ωになります。このスイッチON時の抵抗を「ON抵抗」と言います。(図8 a )スイッチOFFでは図8 b ) のように端子間は非常に高い抵抗値(OFF抵抗)になり、これによりスイッチOFFと見なせ、これを「OFF抵抗」と言います。

表1 TC4066BP

| ON抵抗 |

条件 |

| 250Ω(typ) |

VDD-VSS=5V |

| 110Ω(typ) |

VDD-VSS=10V |

| 70Ω(typ) |

VDD-VSS=15V |

|

| OFF抵抗 |

|

| >109Ω |

|

4066Bは各半導体メーカーから製造されていますが、東芝の「TC4066BP(NF)」でのON抵抗と

OFF抵抗を表1に示します。

ON抵抗は電源電圧が高いほど低くなります。

スイッチの種類

SPST

表2に主なSPSTのアナログスイッチICを示します。

項目の中の「ONロジック」はスイッチONの論理で「H」は「NO」、「L」は「NC」を意味します。

例えば、MAX4516はロジックレベル「L」でスイッチOFF、「H」でスイッチONです。MAX4680は「L」でスイッチON、「H」でスイッチOFFです。

電源電圧の欄で「±XX~±XX」の表現はアナログが両電源動作、制御は単電源動作が可能な意味で、詳細は各メーカーのデータシートを参照願います。なお「回路数」はICのパッケージに入っているSPSTの数です。

表2 SPST

| 型番 |

メーカー |

電源電圧 |

回路数 |

ON抵抗 |

on/off(nS) |

ONロジック |

パッケージ |

| MAX4516CPA |

Maxim |

±1~±6 |

- |

1 |

10Ω(typ) |

40/30 |

H |

DIP8 |

| MAX4514CSA+ |

Maxim |

- |

2~12 |

1 |

10Ω(typ) |

30/20 |

H |

8 SO |

| MAX323CPA |

Maxim |

- |

2.7~16 |

2 |

33Ω(typ) |

85/25 |

H |

DIP8 |

| MAX323CSA |

Maxim |

- |

2.7~16 |

2 |

33Ω(typ) |

85/25 |

H |

SOP8 |

| MAX4641EUA+ |

Maxim |

- |

1.8~5.5 |

2 |

2.5Ω(typ) |

9/5 |

H |

8μMAX |

| MAX4590CPE |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~36 |

2 |

0.9Ω(typ) |

160/210 |

H |

DIP16 |

| MAX4680EAE |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~36 |

2 |

0.9Ω(typ) |

160/210 |

L |

16 SSOP |

| MAX4542EUA |

Maxim |

- |

2.7~12 |

2 |

30Ω(typ) |

35/25 |

L |

8μMAX |

| TC74HC4066AP(F) |

東芝 |

- |

2~12 |

4 |

170Ω(max) |

7 |

H |

DIP14 |

| TC4066BP(NF) |

東芝 |

- |

3~18 |

4 |

290Ω(max) |

5 |

H |

DIP14 |

| TC74HC4066AF(F) |

東芝 |

- |

2~12 |

4 |

170Ω(max) |

7 |

H |

SOP14 |

| DG202CJ |

Maxim |

±4.5~±18 |

- |

4 |

115Ω(typ) |

460/450 |

H |

DIP16 |

| DG202CSE |

Maxim |

±4.5~±18 |

- |

4 |

115Ω(typ) |

460/450 |

H |

SOP16 |

| MAX313CPE |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

4 |

6.5Ω(typ) |

70/65 |

H |

DIP16 |

| MAX313CSE+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

4 |

6.5Ω(typ) |

70/65 |

H |

16NarrowSO |

| MAX362CSE+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

4 |

50Ω(typ) |

150/90 |

H |

16NarrowSO |

| MAX4066ACEE+ |

Maxim |

- |

2~16 |

4 |

16Ω(typ) |

25/15 |

H |

16 QSOP |

| MAX4066CSD+ |

Maxim |

- |

2~16 |

4 |

16Ω(typ) |

25/15 |

H |

4NarrowSO |

| MAX351EPE |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

4 |

17Ω(typ) |

110/100 |

L |

DIP16 |

| MAX361CSE |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

4 |

50Ω(typ) |

150/90 |

L |

16NarrowSO |

| MAX4537CSE |

Maxim |

±2~±6 |

2~12 |

4 |

55Ω(typ) |

35/15 |

L |

16NarrowSO |

| MAX391ESE |

Maxim |

±3~±8 |

3~15 |

4 |

20Ω(typ) |

65/35 |

L |

SOP16 |

| DG201ACSE |

Maxim |

±4.5~±18 |

- |

4 |

115Ω(typ) |

460/450 |

L |

SOP16 |

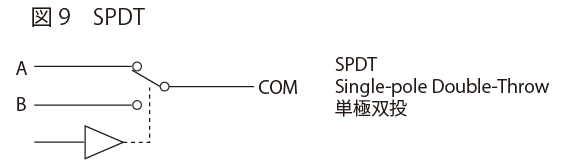

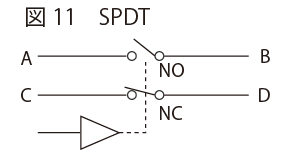

SPDT

SPDTは図9のようにA,Bの信号を切り替える機能で、表3に主なICを示します。

表3

| 型番 |

メーカー |

電源電圧(V) |

回路数 |

ON抵抗 |

on/off(nS) |

パッケージ |

| MAX319CPA |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

1 |

20Ω(typ) |

100/60 |

DIP8 |

| MAX319CSA+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

1 |

20Ω(typ) |

100/60 |

8 SO |

| MAX333ACPP+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

4 |

20Ω(typ) |

145/175 |

DIP20 |

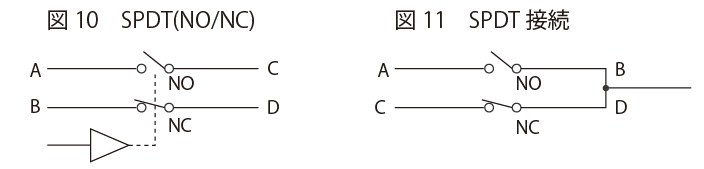

図10はノーマリークローズ(NC)とノーマリーオープン(NO)の組み合わせですが、図11のようにBとDを接続すれば図9と同じSPDTになります。

| 型番 |

メーカー |

電源電圧(V) |

回路数 |

ON抵抗 |

on/off(nS) |

パッケージ |

| DG403CJ |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

DIP16 |

| MAX303CPE |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

DIP16 |

| MAX303CSE+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

10~30 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

16NarrowSO |

| MAX314CSE |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

2 |

6.5Ω(typ) |

70/65 |

16NarrowSO |

| MAX383EPE |

Maxim |

±3~±8 |

3~15 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

DIP16 |

| MAX383CSE |

Maxim |

±3~±8 |

3~15 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

16NarrowSO |

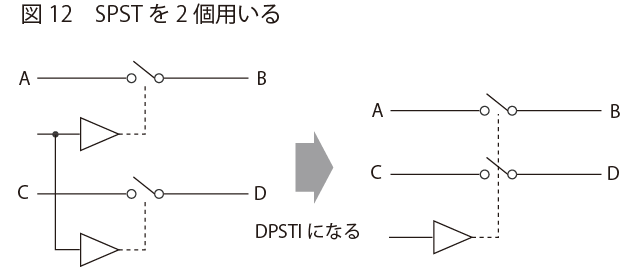

DPST

SPSTを2個連動にした機能です。

DPST

Double-pole Single-Throw

双極単投

表5

| 型番 |

メーカー |

電源電圧(V) |

回路数 |

ON抵抗 |

on/off(nS) |

ONロジック |

パッケージ |

| MAX385EPE |

Maxim |

±3~±8 |

3~15 |

2 |

20Ω(typ) |

100/60 |

H |

DIP16 |

DPSTは表5のような専用のICがありますが、図12のようにSPSTを2個用い、制御信号を共通にすれば

DPST機能になります。

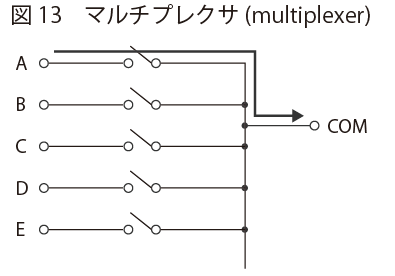

マルチプレクサ/デマルチプレクサ

図13のように複数の入力を選択するものを「マルチプレクサ(Multiplexer)」と言い、「データセレクタ」とも呼ばれます。

図13は入力Aを選択した例で信号の向きはA→COMです。

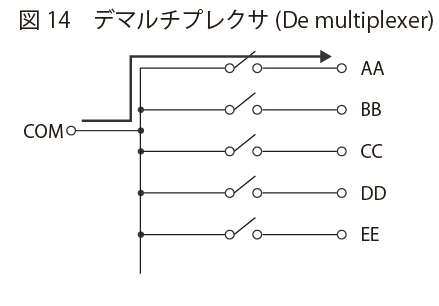

マルチプレクサに対し図14のように複数の出力先を選択するスイッチ(機能)を「デマルチプレクサ(Demultiplexer)」と言います。

図14では出力先をAAに選択した例で信号の向きはCOM→Aです。

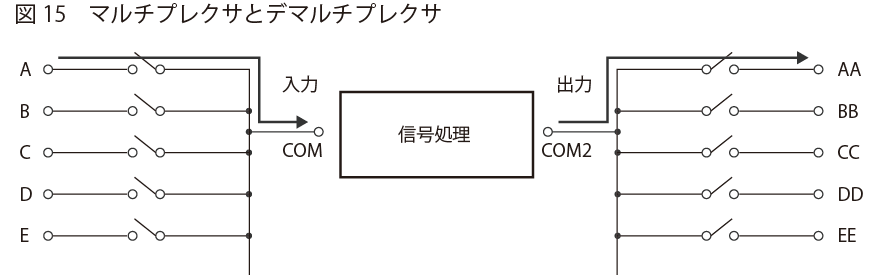

例えば図15のように

マルチプレクサで入力信号を選択

デマルチプレクサで出力先を選択

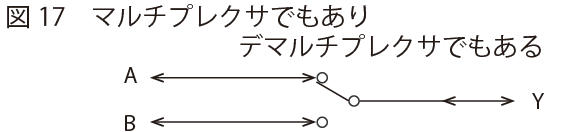

以上のようにマルチプレクサとデマルチプレクサの違いは信号の向きですが、アナログスイッチの場合図16のように信号方向は「A⇔Y」、「B⇔Y」などのように双方向です。

双方向ということは図17のように「Aを入力とすればYへのマルチプレクサ」となり、「Yを入力とすればA,Bへのデマルチプレクサ」になります。

表6に主なマルチプレクサ/デマルチプレクサを示します。構成欄の「2ch×3」は図17の回路が独立して3個入っていることを意味し、詳細は各メーカーのデータシートを参照願います。

表6 Multiplexer/Demultiplexer

| 型番 |

メーカー |

電源電圧(V) |

構成 |

ON抵抗 |

パッケージ |

| TC74HC4053AP(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

2ch×3 |

180Ω(max) |

DIP16 |

| TC74HC4053AF(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

2ch×3 |

180Ω(max) |

SOP16 |

| TC4052BP(NF) |

東芝 |

VDD-VSS(3~18) VDD-VEE(3~18) |

2ch×3 |

240Ω(max) |

DIP16 |

| TC74HC4052AP(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

4ch×2 |

180Ω(max) |

DIP16 |

| TC74HC4052AF(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

4ch×2 |

180Ω(max) |

SOP16 |

| DG409CY+ |

Maxim |

±5~±20 |

5~30 |

4ch×2 |

60Ω(typ) |

16NarrowSO |

| DG509ACJ+ |

Maxim |

±4.5~±18 |

- |

4ch×2 |

170Ω(typ) |

DIP16 |

| MAX339CPE |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

4ch×2 |

220Ω(typ) |

DIP16 |

| MAX339CSE+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

4ch×2 |

220Ω(typ) |

16NarrowSO |

| MAX4052AESE+ |

Maxim |

±2.7~±8 |

2~16 |

4ch×2 |

60Ω(typ) |

16NarrowSO |

| TC4051BP(NF) |

東芝 |

VDD-VSS(3~18) VDD-VEE(3~18) |

8ch |

240Ω(max) |

DIP16 |

| TC74HC4051AP(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

8ch |

180Ω(max) |

DIP16 |

| TC74HC4051AF(F) |

東芝 |

Vcc(2-6) VEE(-6-0) Vcc-VEE(2-12) |

8ch |

180Ω(max) |

SOP16 |

| ADG508AKNZ |

アナデバ |

±10.8~±16.5 |

10.8~16.5 |

8ch |

280Ω(typ) |

DIP16 |

| DG508ACJ |

Maxim |

±4.5~±18 |

- |

8ch |

170Ω(typ) |

DIP16 |

| MAX308CPE |

Maxim |

±5~±20 |

5~30 |

8ch |

60Ω(typ) |

DIP16 |

| MAX338CPE+ |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

8ch |

220Ω(typ) |

DIP16 |

| MAX4051AESE+ |

Maxim |

±2.7~±8 |

2~16 |

8ch |

60Ω(typ) |

16NarrowSO |

| MAX307CWI |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

8ch×2 |

60Ω(typ) |

28WideSO |

| MAX397CPI |

Maxim |

±2.7~±8 |

2.7V~16V |

16ch |

60Ω(typ) |

DIP28 |

| MAX306CWI |

Maxim |

±4.5~±20 |

4.5~30 |

16ch |

60Ω(typ) |

28WideSO |

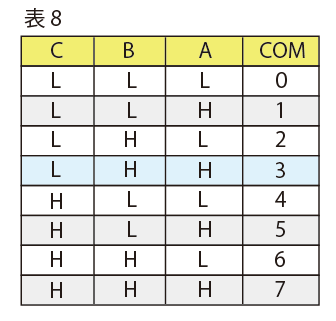

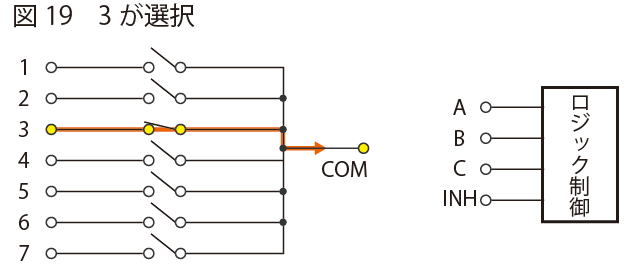

図18に8チャンネルのマルチプレクサ「TC4051BP」の内部接続と論理を示します。0~7の8つの入力を選択しCOMに接続する機能です。0~7の選択は制御信号A、B、C、INHで行い、INH = L 時、A,B,Cの組み合わせで決まります。

例えば図19、表8のように

A = H

B = H

C = L

INH = L

とすれば、3が選択され、「3-COM間」が導通します。

電源供給

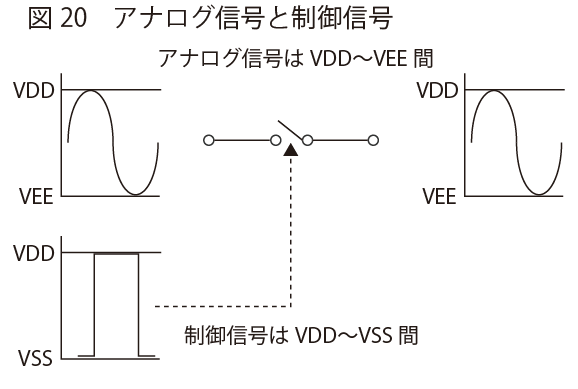

4051Bの場合、アナログ系とデジタル系の電源は分離されています。(図20)

VDDとVEEがアナログ

VDDとVSSがデジタル

アナログ信号はVDD~VEEの間の振幅レベルを扱うことになります。デジタル(制御信号)はVDDとVSSです。

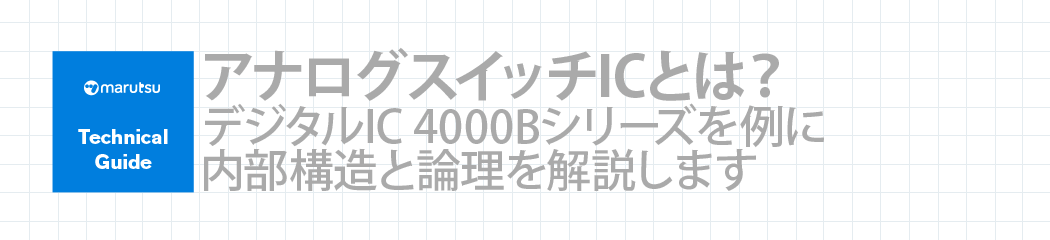

例えば図21 a ) は「単電源」で構成した例です。

VSSをVEEに接続し、これを電源の0V(GND)とします。アナログはVDD~VEE(0V)の間を扱い、デジタルは0Vで「L」、VDDレベルで「H」です。

図21 b ) はアナログ電源にプラスマイナスの「両電源」を用いた例で、これによりアナログはVDD(プラス)~VEE(マイナス)の間を扱うことが出来ます。なお、4051Bでの推奨動作条件は以下のとおりです。

VDD~VEE 最大18V、最小3V

VDD~VSS 最大18V、最小3V