オペアンプはOperational Amplifierを略した呼称でOPアンプとも表記されますが、日本語の正式な名称は演算増幅器です。オペアンプは、物理量を演算するためのアナログ計算機を開発する過程で生まれた回路です。開発された初期の頃は真空管を使った回路でしたが、ICになったことで安定して動作させることが可能になったため、増幅素子として汎用的に使用されるようになりました。

オペアンプはアナログ回路では重要な働きをしますが、現在は様々なメーカーから様々な種類のオペアンプが発売されているので、実際の回路設計において「どのようなオペアンプ」を採用したらよいか悩むことが多いと思います。現在のオペアンプは、用途、性能、構造などで、汎用、単電源、高精度、ローノイズ、高速などのように細かく分類されます。ここでは、単電源オペアンプとレール・ツー・レール(Rail-to-Rail)オペアンプについて説明します。

同相信号と差動信号

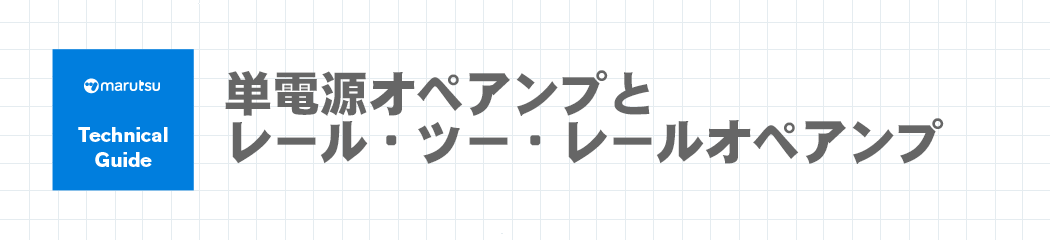

オペアンプに入力される信号には、同相信号と差動信号があります。

これは、図1のように増幅器の2つの端子に加わる信号状態を言い、差動信号は2つの端子間に差分として加わります。これに対し同相信号は、2つの端子に同じ信号が同時に加わります。

図1 同相信号と差動信号

同相入力電圧

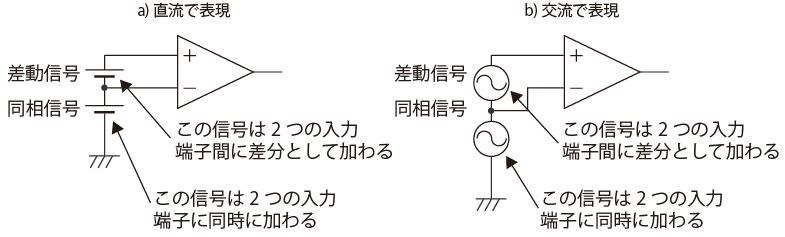

図2a)にオペアンプによる反転アンプを示しますが、バーチャルショート(仮想接地)により+端子と-端子は同電位になります。この場合、+端子がGNDに接続されているので-端子もほぼGNDです。オペアンプは、+入力と-入力が同電位になるように動作するため、実際にオペアンプの+端子と-端子が短絡しているわけではありませんが、短絡しているように見えるのでバーチャルショートと呼んでいます。

大きな信号を反転アンプに入力しても-端子は常にGND電位になります。しかし、図2b)の非反転アンプの場合、入力信号がそのまま印加される可能性があり、この状態は図2c)のように同相信号が加わった状態になります。このとき、オペアンプに大きな信号を入力させてもオペアンプが破損しない絶対最大定格を同相入力電圧と言います。

図2 反転アンプと非反転アンプに加わる信号

同相入力電圧範囲

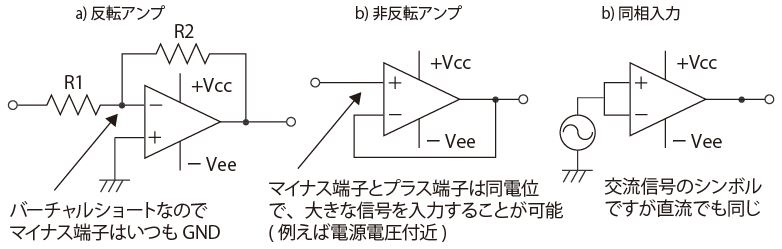

同相入力電圧とは別に、データシートに記載されている電気的特性には同相入力電圧範囲という項目があります。

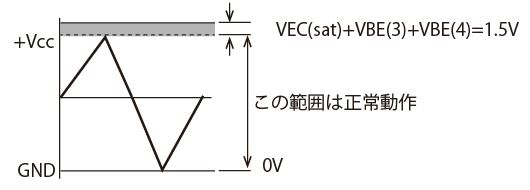

この同相入力電圧範囲はオペアンプが正常に動作する入力電圧のことです。 両電源オペアンプに、図3a)のように入力信号を電源電圧近辺まで入力した場合は図の右側に示すように予期しない出力波形になります。図3b)に示すように、正常に動作する信号レベル(範囲)が同相入力電圧範囲です。

図3 オペアンプに入力する信号の振幅制限

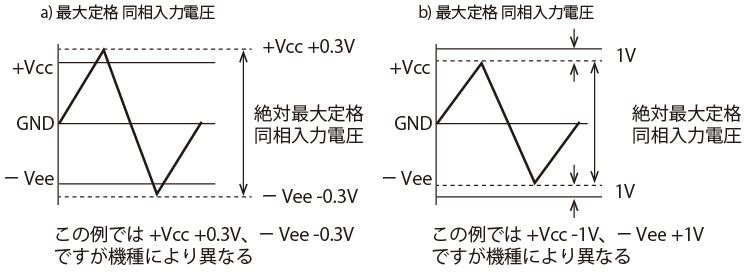

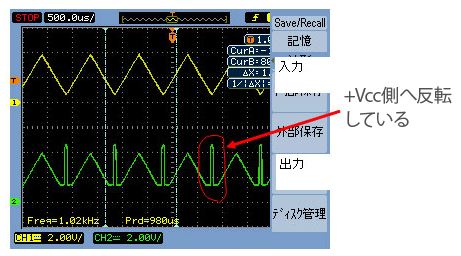

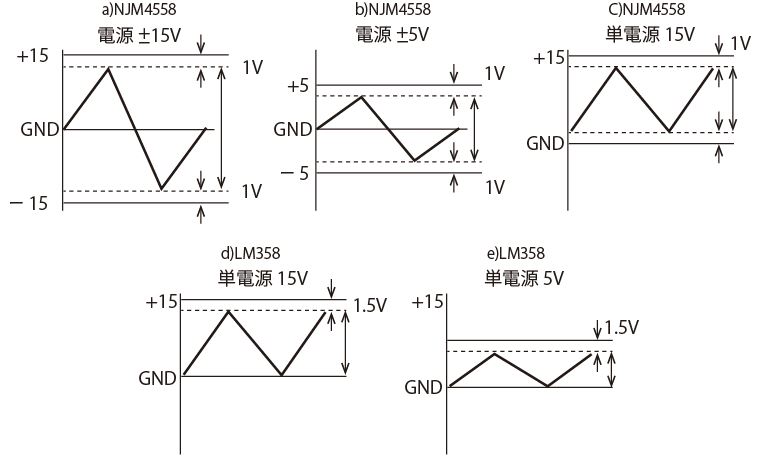

同相入力電圧範囲の具体的な数値を示すと図4のようになります。図5に、実際の予期しない波形を観測した例を示します。

図4 同相入力電圧範囲の具体的な数値

図5 予期しない波形を観測した例

以上をまとめると、

・最大定格の同相入力電圧:オペアンプが破損しない入力電圧の許容(最大)値

・電気的特性の同相入力電圧範囲:オペアンプが正常に動作する入力電圧範囲

となります。

単電源オペアンプとは

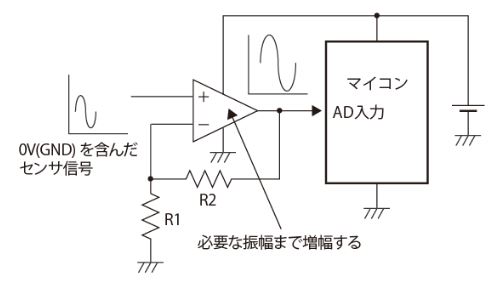

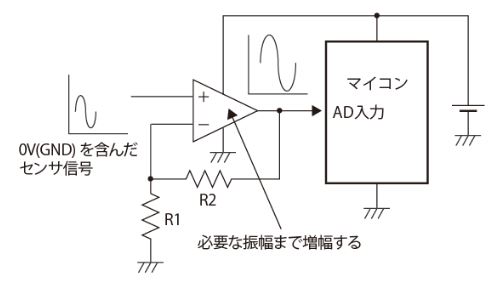

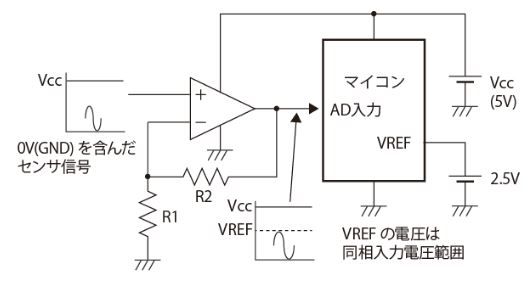

近年は、アナログ信号をマイコンを含めたディジタル回路に接続するインターフェースとしてオペアンプを活用することが多くなっています。このようなディジタル回路で用いるオペアンプは単電源で動作することが要求されます。図6は0V(GND)を含んだセンサ信号をマイコンのA/Dコンバータで取り込む例です。

図6 センサ信号をマイコンに取り込む例

両電源オペアンプは、正(プラス)と負(マイナス)の両方の電圧をかけることにより動作しますが、単電源オペアンプは+Vcc(または-Vee)のみを供給して動作させます。

一般に、どのようなオペアンプも単電源で動作させることができます。しかし、両電源オペアンプを単電源で動作させると、0V(GND)近辺の信号が入力された場合、出力が予期しない波形となる不具合が発生します。そこで、0V(GND)近辺の信号が入力されても正常に動作するように改良されたのが単電源オペアンプです。

両電源オペアンプは図7のように+VccとGND(0V)の単電源でも動作しますが、入力信号がGND(0V)になると出力が予期しない動作をします。すなわち、両電源オペアンプを単電源動作させるとGND近辺の信号は動作しないということです。

図7 両電源オペアンプを単電源で動作させると

図8に単電源オペアンプLM358の同相入力電圧範囲を示しますが、同相入力電圧範囲が0V~(+Vcc-1.5V)となり、0V(GND)入力でも正常に動作します。

なお、同相入力電圧範囲は、図9に示すように電源電圧に依存しません。

図8 単電源オペアンプの同相入力電圧範囲(LM358の場合)

図9 同相入力電圧範囲は電源電圧に依存しない

単電源オペアンプとレール・ツー・レールオペアンプ

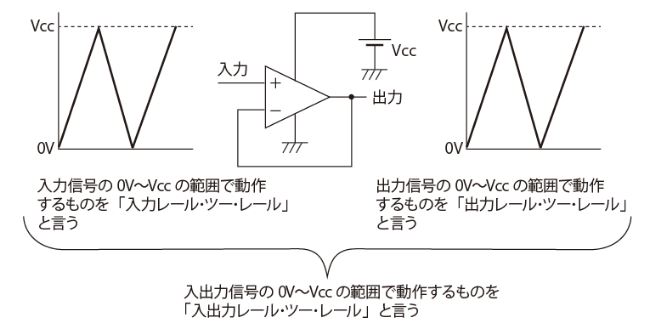

両電源オペアンプや単電源オペアンプは、供給する電源電圧いっぱいまでの信号を扱うことができません。これに対し、電源電圧いっぱいまでの信号を入力しても動作するオペアンプをレール・ツー・レールオペアンプと言います。なお、レールとは電源電圧を意味しています。なお、レール・ツー・レールのことをフルスイングと表現している半導体メーカーもあります。

図10に、レール・ツー・レールオペアンプに+VccとGNDを供給した場合の信号波形を示します。入力信号側で0V~Vccの範囲で動作するものを入力レール・ツー・レール、出力信号側で0V~Vccの範囲で動作するものを出力レール・ツー・レールと言います。また、入出力ともにレール・ツー・レールのものを入出力レール・ツー・レールと言います。

図10 レール・ツー・レールオペアンプの入力と出力の関係

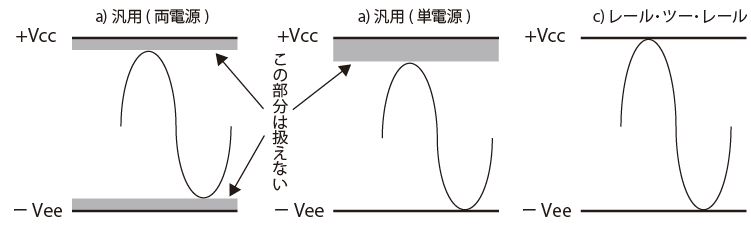

図11に、両電源オペアンプ、単電源オペアンプ、レール・ツー・レールオペアンプのダイナミックレンジの違いを示します。

ダイナミックレンジは信号振幅の範囲を意味します。両電源オペアンプの場合は+Vcc、-Vee付近の信号は扱えません。また、単電源オペアンプの場合は+Vcc付近の信号は扱うことができません。

図11 各オペアンプのダイナミックレンジの違い

センサアンプでのオペアンプの使用例

単電源用オペアンプでよい場合

図12の例では、A/Dコンバータの基準電圧(VREF)は電源電圧(Vcc)の半分の値です。つまり、A/Dコンバータで取り込みたい信号の振幅レベルはVccまで扱いません。処理したい信号振幅レベルは0V~2.5Vですから、用いるオペアンプの同相入力電圧範囲がこの値を満たしていれば単電源オペアンプを使用できます。

図12 単電源用オペアンプでよい場合

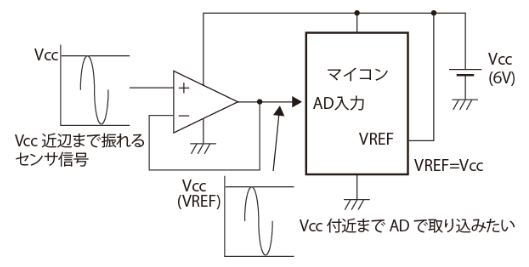

入力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

図13は、A/Dコンバータの基準電圧(VREF)がVccで、センサ信号のVcc近辺の振幅を検出したい場合です。このような場合、同相入力電圧範囲はVcc近辺まで必要になるので、入力レール・

ツー・レールのオペアンプを用います。

図13 入力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

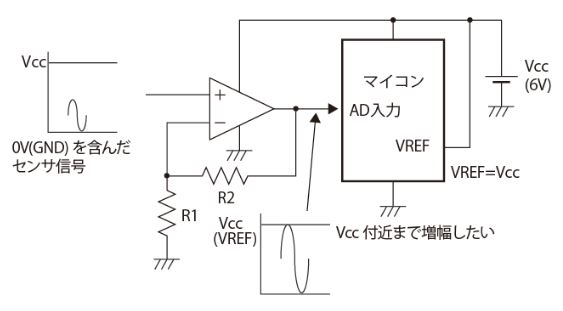

出力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

図14は小さなセンサ信号を増幅し、Vcc近辺までA/Dコンバータで取り込みたい例です。この場合は、出力レール・ツー・レールオペアンプが必要です。

図14 出力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

入出力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

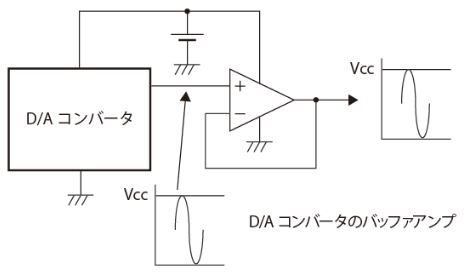

図15は、D/Aコンバータの出力にオペアンプによるバッファアンプを用いる例で、この場合は入出力レール・ツー・レールオペアンプが必要です。

図15 出力レール・ツー・レールオペアンプが必要な場合

実際の単電源オペアンプとレール・ツー・レールオペアンプの入出力特性

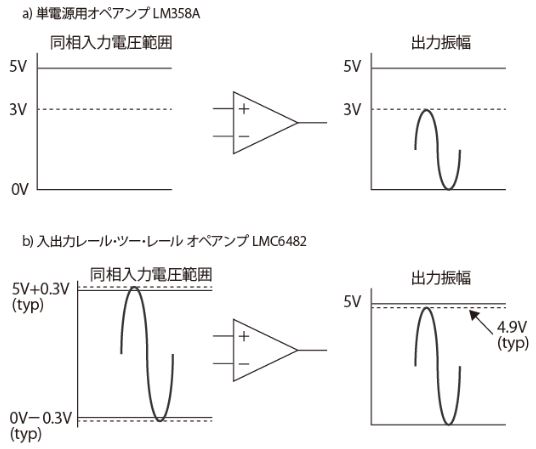

図16に、5V動作時の単電源オペアンプとレール・ツー・レールオペアンプの場合の入出力特性を示します。

図16a)は一般的な単電源オペアンプであるLM358Aを用いた場合の特性で、入力側は同相入力電圧範囲で制限され、出力は振幅特性と負荷抵抗値で制限されます。入出力ともに電源電圧から2Vの範囲は使えませんが、図12の用途であれば動作可能です。

図16b)は、入出力レール・ツー・レールオペアンプLMC6482を用いた場合の特性です。入出力ともに広い電圧範囲ですから、低い電源電圧のアプリケーションに適しています。なお、この場合も出力側の振幅範囲は負荷抵抗値により異なります。詳細は、メーカーのデータシートを参照してください。

図16 実際の各オペアンプの入出力範囲