2022.4.19

オペアンプはOperational Amplifierを略した呼称でOPアンプとも表記されますが、日本語の正式な名称は演算増幅器です。オペアンプは、物理量を演算するためのアナログ計算機を開発する過程で生まれた回路です。開発された初期の頃は真空管を使った回路でしたが、ICになったことで安定して動作させることが可能になったため、増幅素子として汎用的に使用されるようになりました。

オペアンプは理想的なアンプではありますが、処理できる周波数には限度がありますし、必要な特性を得るためには位相なども考慮しなくてはなりません。ここでは、周波数特性と、位相補償について説明をします。

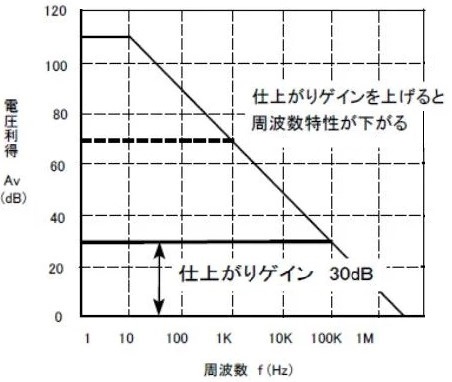

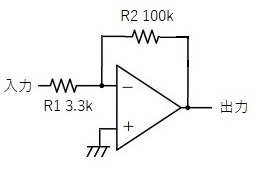

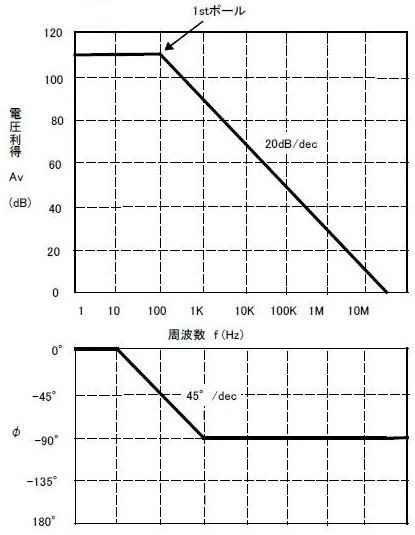

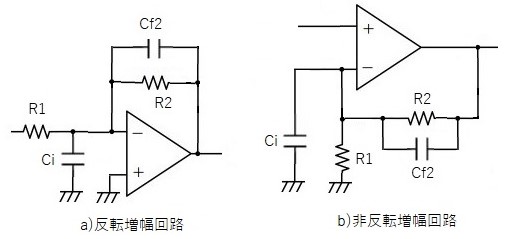

オペアンプの電圧利得(ゲイン)と周波数特性の関係を示す例を図1に示します。この図から図2の反転増幅回路の周波数特性を予想することができます。図2に示す回路定数の場合、電圧利得Avは30dBになります。そこで、図1のようにAv=30dBのところでラインを横に引きます。

図1 汎用オペアンプの電圧利得対周波数特性

|

図2 反転増幅回路

|

このとき、オープンループゲインを示す斜線との交点が図2の回路で使用できる上限周波数になります。この場合は、上限周波数が約100kHzになることがわかります。

また、周波数が10kHzで60dBの電圧利得を欲しいような場合は、1段のアンプでは無理なことがわかります。そのような場合には、30dB×2の2段アンプの構成にします。

オペアンプはどのような場合に発振してしまうのか?

当たり前ですが、増幅回路が発振しないようにすることは重要です。発振は、増幅回路において正帰還がかかることにより発生する現象です。

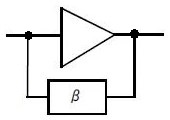

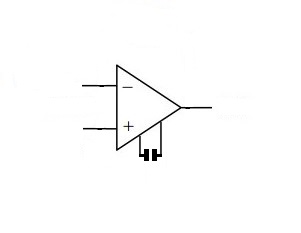

オペアンプは、オープンループゲインが理想的には無限大、現実的には106という大きな値なので、基本的に図3に示すように負帰還(ネガティブフィードバック)をかけて使用します。帰還とは出力の一部を入力に戻してやることです。このとき、帰還が入力信号と逆相の場合を負帰還といい、同相の場合を正帰還といいます。

図3 オペアンプは負帰還をかけて使用する

図4に、一般的なオペアンプの周波数特性と位相特性を示します。このような特性を示す理由は、オペアンプ回路にはコンデンサが使用されているからです。そのため、周波数が低い領域ではRCによる1次ローパスフィルタの特性で近似させることができます。

図4 ポールが一つの場合のオペアンプの周波数特性

図4において折れ曲がり点をポール(極)と呼びますが、ローパスフィルタで言うところのカットオフ周波数です。ポールは、周波数が上がるにつれて20dB/decで電圧利得を低下させていきます。また、位相を遅らせます。図4では、100Hzから利得が減少し始めます。位相はポールの1/10の周波数から遅れはじめ、ポールの位置で45°遅れ、ポールの10倍の周波数で90°遅れています。

負帰還をかけると位相は180°遅れるので、図4のオペアンプの場合は最大270°の位相遅れが生じることになります。発振が発生する条件は、360°位相が遅れることです。360°の位相遅れとはすなわち、正帰還がかかるということです。このことから、図4の特性のオペアンプは一般的な用途ではまず発振しません。

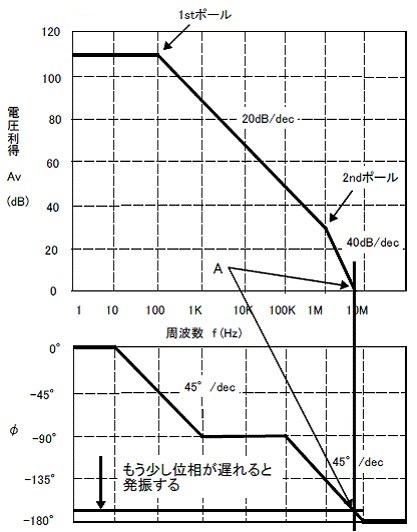

しかし、図5に示すようなポールが2つあるオペアンプの場合、位相遅れは最大180°になります。したがって、出力を100%入力に戻すバッファアンプのようにゲインを小さくして使用すると360°の位相遅れが発生し、発振する可能性があります。一般に、位相余裕(位相マージン)は45°(できれば60°)をとるのが普通です。また、ゲインを大きくすると周波数特性は低下しますが、発振しにくくなることがわかります。

図5 ポールが二つの場合のオペアンプの周波数特性

位相補償について

図4のように、ポールが1つのオペアンプを完全補償型オペアンプと呼び、安定性を内部の位相補償回路によって確保しています。そのため、フィードバックを100%かけても発振しません。このタイプのオペアンプは周波数特性が悪化するため高い利得を必要とする用途には適していませんが、汎用オペアンプに多く採用されています。

また、図5のようなオペアンプを非補償型オペアンプと呼びます。非補償型オペアンプは完全補償型オペアンプと比べて利得帯域幅積(GB積)が広いという特徴がありますが、ゲインを小さくすると動作が不安定になるので位相補償が必要となります。

非補償型オペアンプの位相補償

非補償型オペアンプで位相補償を行う方法には、1ポール補償、2ポール補償、フィードフォワード補償などがあります。

2ポール補償は階段状にゲインを変化させるラグリードフィルタを使用する方法であり、フィードフォワード補償はフィードバックループを介さずに信号の高周波成分をバイパスさせる方法ですが、2ポール補償とフィードフォワード補償の原理は複雑なので、ここでは1ポール補償についてだけ説明します。

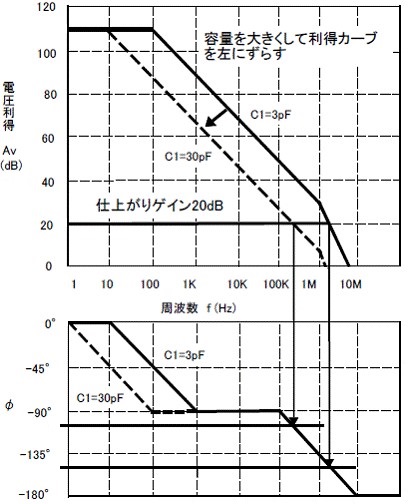

非補償型オペアンプには図6のように位相補償用の端子が用意されているので、ここにコンデンサを接続します。これにより1次ポールの位置を左にずらすことができます。図で示すと図7になり、これにより帯域は狭くなりますが位相の遅れ分が少なくなります。

図6 位相補償用の端子にコンデンサを接続

|

図7 1ポール補償の周波数特性

|

接続するコンデンサの値は、オペアンプにより異なります。コンデンサの値は、必要とするゲインの位置で横線を引き、オープンループゲインと交差する点での位相マージンが45°(できれば60°)になるようにします。

完全補償型オペアンプの位相補償

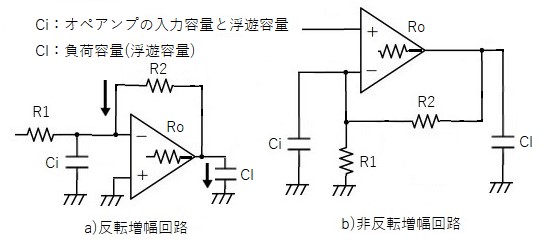

完全補償型オペアンプは発振しないと言いましたが、外部の要因により発振する可能性があります。プリント基板では、図8のようにオペアンプへの入力容量(浮遊容量)Ciや負荷容量(浮遊容量)Clが配線パターンにより存在します。

図8 配線パターンによる入力容量と負荷容量

そのため、R2とCi、Ro(オペアンプの出力抵抗)とClの経路でローパスフィルタが形成され、新たなポールが発生し位相が遅れる可能性があります。

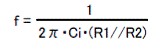

Ciによるポールの周波数は、

となり、通常は高い周波数になります。

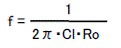

また、Clによるポールの周波数は、

となります。

●入力容量Ciに対する補償

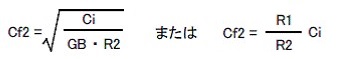

Ciに対して位相補償をするには、図9のようにCf2のコンデンサを追加します。これにより、Cf2、R2、R1による位相を進めさせる進相補償回路になります。

容量値の目安は次式になります。

(LMC660のデータシートから引用)

図9 位相を進めさせる進相補償回路

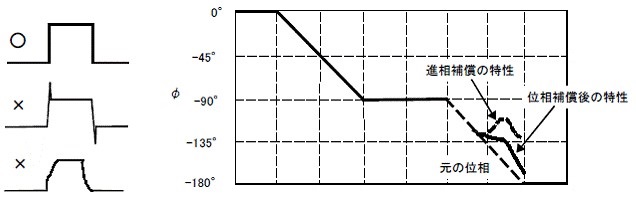

なお、実際にはCiの値はわからないので、10kHz程度の方形波を入力して出力波形も方形波になるように値を調整します(図10)。

図10 出力波形が方形波になるように調整

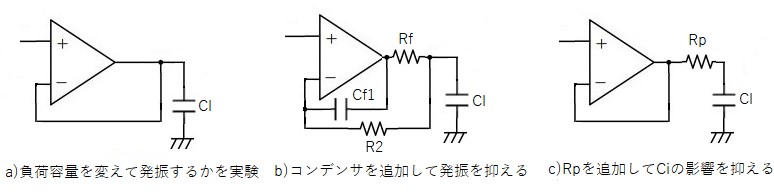

●負荷容量Clに対する補償

図11a)のような回路構成で、オペアンプを変えてどの程度の負荷容量で発振するかを実験してみました。Clの値が、バイポーラ汎用オペアンプのNJM4558では1800pF、FET入力オペアンプのLF412では270pF、CMOSオペアンプのLMC662では220pFで発振を起こしました。

図11 負荷容量Clに対する補償

ちなみに、LM358は0.1μFまで容量を増やしても発振しませんでした。この結果から、CMOSオペアンプは発振する可能性が高いと言えます。対策としては、図11b)のようにCf1とRf、R2を追加します。値の目安は、Cf1が数10pF以下、Rfが100~220Ω、R2が100kΩ程度にします。

また、図11c)のようにRpを入れることで、Ciによる位相遅れが直接オペアンプの端子に現れないようにすることができます。Rpの値は100~1kΩくらいにすると効果があります。ただし、この方法はオペアンプの増幅器としての出力抵抗がRpになるので、この抵抗分による電圧ロスが発生するので注意が必要です。