メルマガ

MEMSマイクロフォンにおけるデジタルPDMとI2Sインターフェースの比較 (Digi-Key社【アプリケーションラボ】技術解説記事のご紹介)

|

||||||||||||

|

MEMSマイクロフォンにおけるデジタルPDMとI2Sインターフェースの比較 (Digi-Key社【アプリケーションラボ】技術解説記事のご紹介) | ||

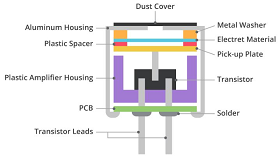

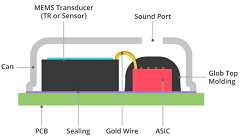

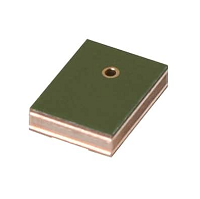

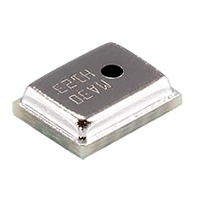

「アプリケーションラボ」は、Digi-Key社のご協力をいただいて、Digi-Key社が公開している新製品や技術情報を日本語でご紹介するWebページです。基礎技術から最新技術まで有益な情報を公開していますので、是非ご活用ください。 今回は、MEMSマイクロフォンのデジタルインターフェースについて解説した記事をご紹介します。 ■MEMSマイクロフォンにおけるデジタルPDMとI2Sインターフェースの比較 マイクロフォンには、音を電気信号に変えるのに主としてボイスコイルを使う方式とコンデンサの容量変化を使う方式があります。従来、小型のマイクロフォンにはエレクトレットコンデンサマイク(ECMマイク)が採用されていましたが、現在ではMEMSマイクが主流になっています。 エレクトレットは、電場がなくなっても電荷を保つことができる物質で、1919年に江口元太郎が発見しました。磁石(マグネット)に対して電石とも呼ばれます。振動板とエレクトレットでコンデンサにすると外部電源が不要なマイクを構成できます。 MEMSマイクは半導体の製造技術を利用し、ウェハ上に振動板を含めたコンデンサを形成します。アンプやA/Dコンバータなども同時に構成できるため低価格で小型に作ることができます。ECMマイクはリフローはんだ付けができませんが、MEMSマイクは可能なのでより低コストを実現できます。

一般に、デジタル出力にはPDS信号で出力するタイプとI2Sで出力するタイプがあります。PDM(パルス密度変調)は、アナログ信号をデジタル信号にする際に、全体の時間の中で1が占める時間の割合でアナログ量を表現する形式の変調方式です。すなわち、音の強さがパルスの密度に比例しています。そのため、PDM信号をローパスフィルタに通すと簡単にアナログ信号が得られます。 I2S(Inter-IC Sound、IC間サウンド)は、1986年にオランダのフィリップス社が策定した規格で、オーディオ信号を伝送するためのデジタル伝送フォーマットです。I2Sは、LRCK(Word Clock)、SCLKまたはBCLK(Bit Clock)、SD(Serial Data)の3本の信号線で構成されます。PDM信号をマイコンで処理するためにはコーデックが必要ですが、I2Sの場合は不要です。

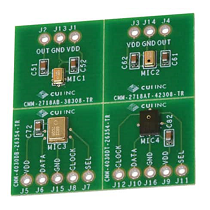

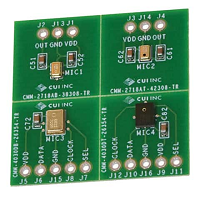

【アプリケーションラボ】の解説記事では、MEMSマイクのPDMとI2Sの2つのデジタルインターフェースについて、それぞれの特徴ならびにシステム設計上のメリットとデメリットを詳しく解説しています。 CUI Devices社は、アナログ出力のMEMSマイクとデジタル出力のMEMSマイクを各種製品化しています。さらに、簡単にMEMSマイクの試作ができる開発キットも用意しています。 ここで解説されているデバイスは、マルツオンラインのウェブサイトで購入できますので、是非参考にしてください。

|

||||||||||||||||||||||||||||

| ▼ 高精度正負絶縁電源回路の製作 【LP13:電源回路編】 回路実験要の高精度の正負絶縁電源回路をご提供致します。 入力電圧は、5V のAC アダプターを採用しています。出力電圧は、 正負5V、10V、12V、15Vです。出力電圧は、カスタマイズ出来ます。 資料のダウンロードはこちらから。 回路設計に関するご相談・お見積りは無料です。こちらからお気軽にお問合せください。 |

||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||