メルマガ

フレキシブル終端付き積層セラミックコンデンサでEV充電の安全と安心を確保(Digi-Key社【アプリケーションラボ】技術解説記事のご紹介)

マルツ最新情報 |

MAIL MAGAGINE No. 1767 2023. 9. 5 |

|

|||

|

フレキシブル終端付き積層セラミックコンデンサでEV充電の安全と 安心を確保 (Digi-Key社【アプリケーションラボ】技術解説記事のご紹介) |

||

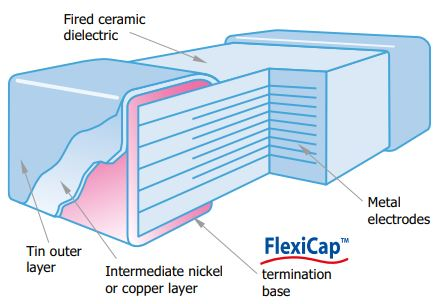

| 「アプリケーションラボ」は、Digi-Key社のご協力をいただいて、Digi-Key社が公開している新製品や技術情報を日本語でご紹介するWebページです。基礎技術から最新技術まで有益な情報を公開していますので、是非ご活用ください。 今回は、積層セラミックコンデンサ(MLCC)の構造と電気自動車(EV)に使用されるMLCCに求められる性能について解説した記事をご紹介します。 ■フレキシブル終端付き積層セラミックコンデンサでEV充電の安全と安心を確保 急速に開発が進められている電気自動車(EV)に使用する電子部品は、800V以上の電圧に耐え、厳しい環境要件にも対応できる高い信頼性が求められています。コンデンサについても、容量誤差が非常に小さく、温度係数の安定した製品が必要で、耐ストレス性に関する規格であるAEC-Q200に準拠する必要もあります。 積層セラミックコンデンサ(Multi-Layer Ceramic Capacitor:MLCC)は、性能がよくてサイズが小さく、自動アセンブリに適しているため、EVには最適なコンポーネントです。 MLCCは、酸化チタンやチタン酸バリウムなどの誘電体を、多層に積み重ねたチップタイプのセラミックコンデンサです。コンデンサは、抵抗成分(ESR)やインダクタンス成分(ESL)がないのが理想ですが、MLCCは構造的にそれらを小さくすることができるため高周波特性が良いという特長を持っています。 MLCCは、JISやEIAにより低誘電率系(種類Ⅰ、クラス1)と高誘電率系(種類Ⅱ、クラス2)の2種類の規格が決められていて、使用するセラミック材料が異なっています。 クラス1は、比誘電率が20~100の酸化チタンやジルコン酸カルシウムを主原料とし、温度変化による静電容量の変化率が小さく、フィルタや高周波回路のマッチングなどに使われます。クラス1は、温度特性によってCG/CH/CJ(JIS)、C0G/C0H/C0J(EIA)といった規格が決められています。CG/C0Gが一般によく使われ、温度変化による容量誤差は±30ppmと定義されています。 また、クラス2は、静電容量を大きくするため比誘電率が2000~3000以上のチタン酸バリウムが使われますが、比誘電率は温度によって大きく変化します。そのため、主にデカップリングコンデンサや平滑回路に使用されます。クラス2は、温度特性によってB/R/F(JIS)、X5R/X7R/X8R/Y5V/Z5U(EIA)といった規格が決められています。X5R(-55℃~+85℃)とX7R(-55℃~+125℃)が一般によく使われています。 MLCCに限らず、チップ部品は長辺サイズ2桁と短辺サイズ2桁の計4桁(5桁の場合もある)の数字で表記されます。例えば、長辺が0.6mmで短辺が0.3mmなら0603になります。ただし、JISではmm表記で表しますが、米国のEIAではインチで表記します。そのため、0603といってもJISとEIAでは大きさが異なってきます。0201、0402、0603は両方に存在します。  Knowles SyferのFlexiCap終端構造 セラミックは脆いため、MLCCが振動や衝撃による機械的ストレスを受けると、クラックが発生することがあります。すなわち、基板の曲げやパネルの剥離、不適切な保管などが原因でクラックを引き起こす可能性があります。 Knowles SyferのMLCCは、FlexiCapというフレキシブル終端を採用することで、その対策を行っています。FlexiCapは、エポキシポリマーに銀を付着させて加熱硬化させた材料を電極の上に塗布した構造で、プリント基板と実装されたMLCCとの間の機械的な歪みを吸収する役割をします。 ここで解説されているデバイスは、マルツオンラインのウェブサイトで購入できますので、是非参考にしてください。

|

||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||