クランプメーターの購入はこちら

クランプメーターの購入はこちら

クランプメーターとは

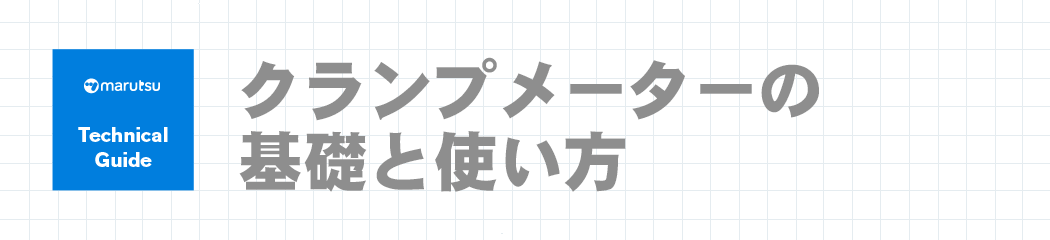

配線やケーブルに流れる電流を測定したい場合、図1-aのように回路の一部を切断して、電流計やマルチメーターの「電流ファンクション」を使って測定する必要があります。しかしこれは大変面倒な作業になるので、一般的にはクランプメーターという計測器を使用します。

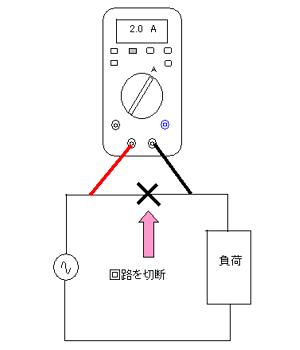

クランプメーターは、図1-bのように回路を切断することなく、センサ(クランプ)を測定しようとする配線やケーブルに「はさむ」だけで電流の測定ができます。

線をはさむだけで、回路に直接接続する必要がないので回路への影響も少なく、安全に大きな電流も測定できます。測定値は、アナログ(メーター)で表示するタイプとデジタルで表示するタイプがあります。デジタルで表示するタイプの製品例を写真1に示します。

| |

|

|

|

|

| |

図1-a 回路を切断して測定 |

図1-b 回路を切断せずに測定 |

写真1 DCM-400AD |

|

|

DCM-400ADの主な仕様

・ DC/AC両用タイプ:40A/400A

・ 4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付き

・ コア開口径25mm、クランプ内径29mm

・ オートレンジ式デジタルマルチメーター(交流電圧、直流電圧、抵抗)

・ ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能

・ データホールド機能、レンジホールド機能付き

・ 導通ブザー

・ オートパワーオフ

|

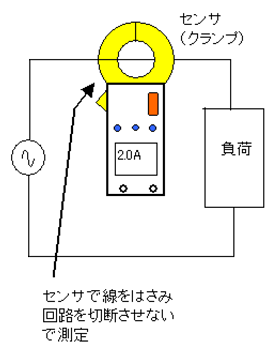

クランプメーターの使い方はとても簡単で、図2のようにクランプを開けて線を通しはさむだけです。

|

| 図2 クランプメーターの使い方 |

動作原理

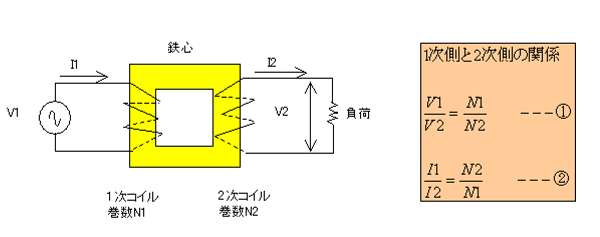

図3に示すように、変圧器は1次側と2次側の巻き数比に応じて、1次側に加えた交流(V1)を2次側で任意の電圧や電流に変換することができます。特に電流に変換することを目的としたものを「変流器」と言います。

|

| 図3 変圧器の原理 |

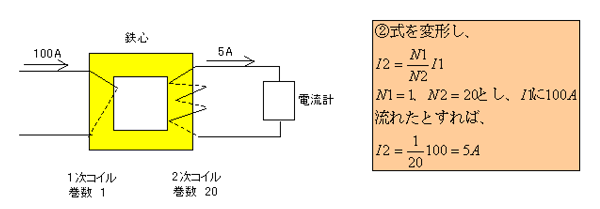

クランプメーターはこれを応用したもので、例えば図4のように1次側の巻数を1回として、2次側の巻数を20回とすれば、1次側に100Aの電流が流れれば、2次側には5Aの電流が流れます。

|

| 図4 変流器の原理 |

ただし、変流器を電流の検出に用いた方式は交流電流(AC)を測定することはできますが、直流電流(DC)を測定することができません。そのため、直流電流も計測できるDC/AC両用タイプのものは「ホール効果」を応用した「ホール素子」などが用いられています。

ホール素子は直流、交流どちらの場合でも電流に応じた磁力を測定することができ、結果的に電流値を知ることができます。

クランプメーターの購入はこちら

測定の注意

クランプメーターの操作は、図2に示したようにクランプで線をはさむだけなので簡単ですが、ここでは測定する際の注意点について三和電気計器の「DCM-400AD」を例にして解説します。

DCM-400ADは直流電流も測定できる「DC/AC両用タイプ」です。機種によっては直流が測定できない「AC専用」タイプもあるので、仕様の確認が必要です。

なお、DCM-400ADは通常のプローブを用いた各測定ファンクション(電圧、抵抗)がありますが、通常のデジタルテスターと同じ操作方法になるので、ここでは説明を省略します。

線のはさみ方

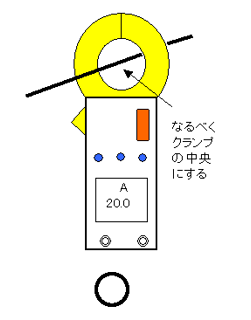

正しい線のはさみ方は、図5-aのように線をなるべくクランプの中央に来るようにします。線をクランプの中央にすると測定誤差が小さくなります。ただし、それほど神経質になる必要はありません。

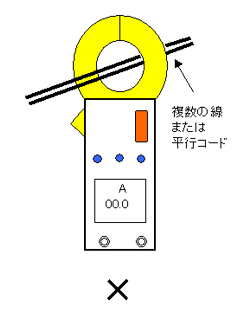

また、交流の場合、はさむ方向の極性はありません。ただし、図5-bのように複数の線(または平行コード)をはさむと測定はできません。

|

図5 線のはさみ方 |

|

|

|

|

|

|

| |

図5-a はさんだ線はクランプの中央にする |

図5-b 複数の線をクランプすると測定できない |

|

直流電流の注意点

|

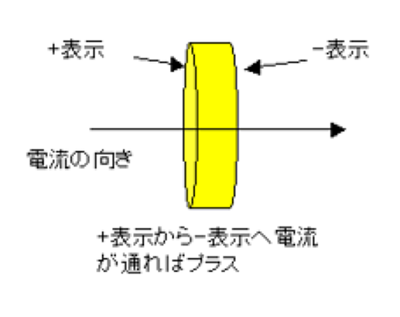

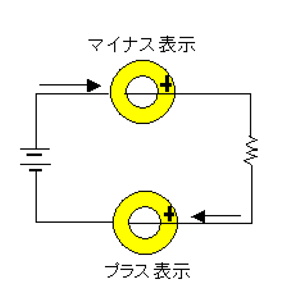

クランプメーターのクランプ部には、図6に示すように「+」の表示と「-」の表示がついています。これは線を流れる電流の向きを示します。直流の場合、クランプに線を通したときの電流の向き(方向)により、

「+」→「-」はプラス

「-」→「+」はマイナス

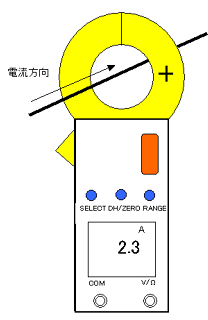

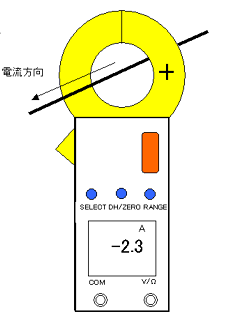

と識別します。図7に表示の違いを示します。

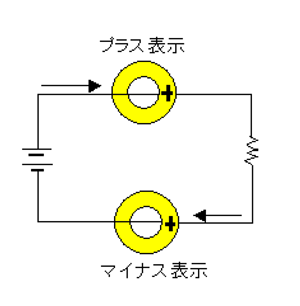

したがって、直流回路にクランプを入れる位置はプラスでもマイナスでも良く、表示がプラスになるかマイナスになるかが変わります。図8にクランプ極性の違いを示します。このように直流測定の場合、極性表示の違いにより電流の向きを知ることができます。

|

図6 クランプの+表示と-表示 |

| |

図7 表示の違い |

|

|

| |

|

|

|

| |

図7-a プラス表示(極性の表示はなし) |

図7-b マイナス表示 |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

図8 クランプ極性の違い |

|

|

家電品などの電流チェック

クランプメーターは1本の線にクランプすることで電流を測定しますが、一般の家電製品などには「平行コード」が使用されています。

クランプメーターは平行コードの電流は測定できないので、このような場合「ライン・セパレータ」などの補助器具を用います。写真2に市販のライン・セパレータを示します。

写真2の製品は、感度倍率が「1倍/10倍」となっていて便利です。

|

| 写真2 ライン・セパレータの例 (三和電気計器 LS11) |

平均値と実効値

交流の測定方式として「平均値方式」と「実効値(TrueRMS)方式」があります。平均値方式は正弦波の波形を対象とし、歪んだ波形の場合、測定誤差が発生する場合があります。これに対し実効値方式は、モーターなどの歪んだ電流波形でも正確な測定が可能です。

実効値は電力に対する考え方ですので、特に電力量(仕事量)の評価などに用いる 場合に有効です。クランプメーターにも平均値方式と実効値方式があり、どちらのタイプにするかは測定目的によって選びます。

クランプメーターの購入はこちら