3端子レギュレータの商品選定、購入はこちら

3端子レギュレータの商品選定、購入はこちら

電圧可変3端子レギュレータの使い方

3端子レギュレータの種類

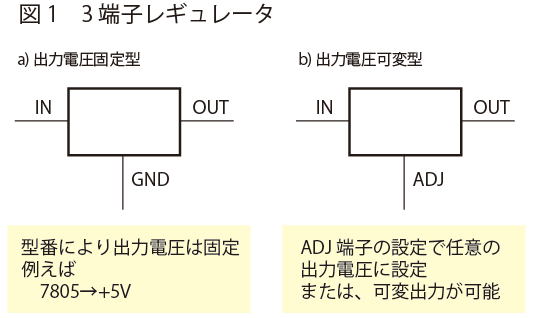

3端子レギュレータは手軽にDC電源が構成出来、図1 a ) に一般的な出力電圧固定型を示します。

3端子とは図1 a ) の場合、IN,GND,OUTの3つを指し、少ない外部部品(コンデンサ)を接続するだけで手軽にDC電源を構成できます。出力電圧は固定で、例えば型番の「7805」は+5V固定です。

→ 7805

このような出力電圧固定型と異なり、任意に出力電圧が設定できるタイプがあります。出力電圧可変型の例を図1 b ) に示します。図1 b ) の例でも端子が3つで、ADJ端子の設定で任意の出力電圧が得られます。

出力電圧可変型3端子レギュレータ

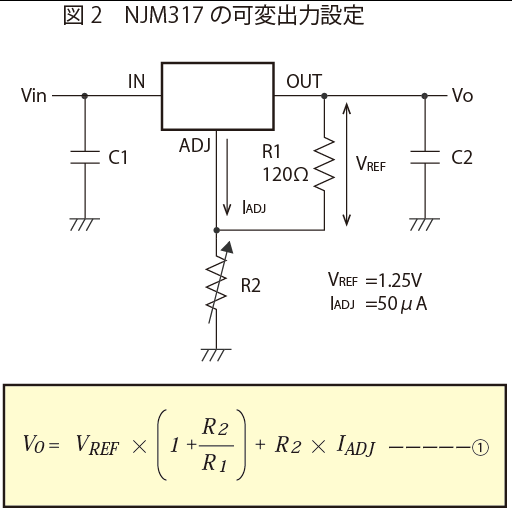

図2に新日本無線の「NJM317」の可変出力設定例を示します。

→ NJM317

>出力電圧はR1とR2の組み合わせで決定され、①式に計算式を示します。

図2ではR2が可変(ボリューム)ですから、R2の値により任意の出力電圧に可変出来ます。

また、R2の値を固定値とすれば任意の固定出力が得られます。

なお、NJM317の場合、VREF = 1.25V、IADJ = 50μAです。

このように計算(設定)でき、IADJの部分は無視しても良いと思います。

出力電圧選択型の電源を作る

システム

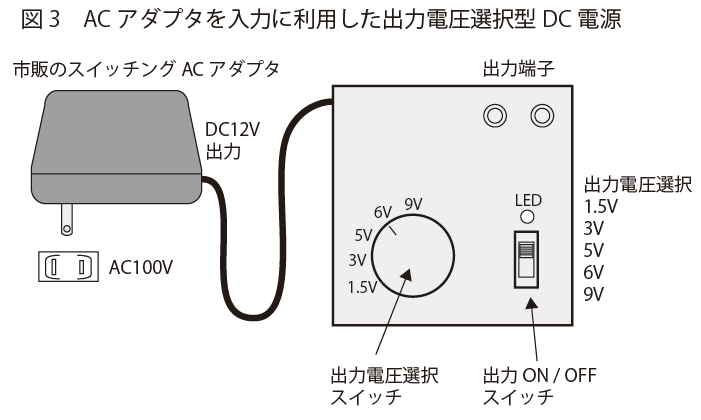

NJM317の応用として出力電圧選択型の電源を製作しましたので紹介します。

図3にシステム図を示します。入力電圧は市販のスイッチングACアダプタ(12V出力)を利用し、5種類の出力電圧(1.5V,3V,5V,6V,9V)を選択することが出来ます。

出力ON/OFFスイッチは手元でON/OFF操作させるためのもので、出力ONでスイッチ内蔵のLEDが点灯します。

また、電源装置としてのなんらかの「保護機能」を備えることにします。

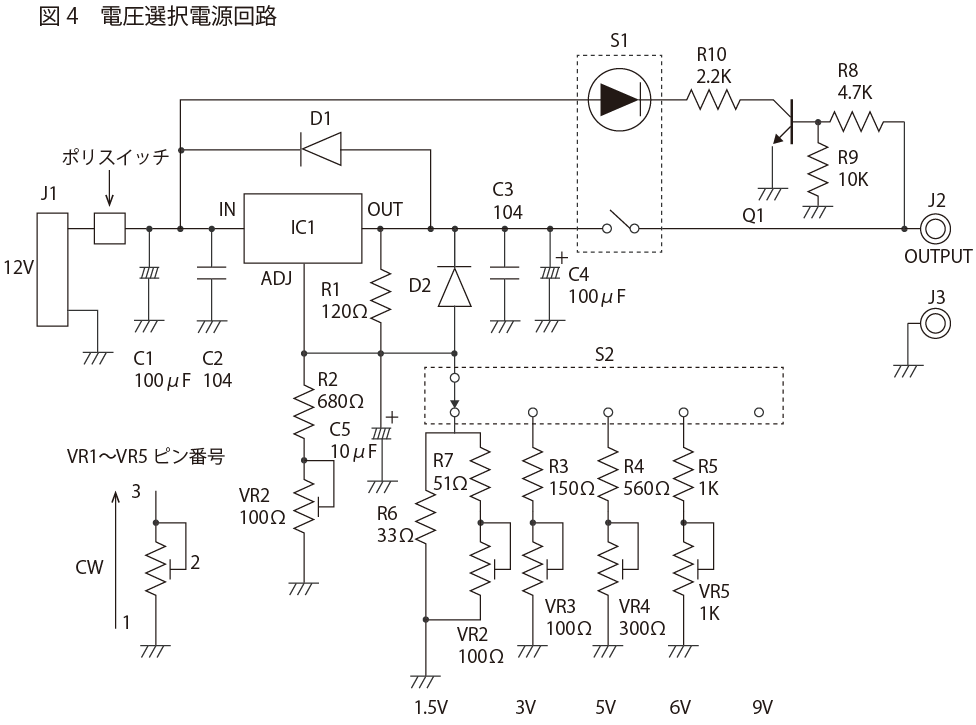

回路図

用いた3端子レギュレータは新日本無線の「NJM317」で、ほぼ、データシートどおりの回路構成です。

→ NJM317

スイッチS2で抵抗値を選択しますが、S2ポジションが一番右でスイッチ接点にはR2とVR1が接続され、このポジションで9V出力に設定します。それ以外のポジションでは抵抗値が並列追加となり、合成抵抗に応じた出力電圧になります。出力電圧は①式のように抵抗の組み合わせになり、R1以外は半端な値になります。各電圧における計算値を表1に示します。

| 出力電圧 |

R1 |

R2 |

| 1.5V |

120Ω |

24Ω |

| 3V |

120Ω |

168Ω |

| 5V |

120Ω |

360Ω |

| 6V |

120Ω |

456Ω |

| 9V |

120Ω |

744Ω |

注意

R2は合成抵抗値

スイッチS1は出力ON/OFF用です。

トランジスタQ1は出力ON状態を検出する目的で、出力ONでS1内蔵のLEDを点灯させます。

保護機能

NJM317は放熱板を付けることにより1.5Aクラスの出力電流が可能です。しかし、今回は用いるACアダプタの仕様により最大出力は制限されます。

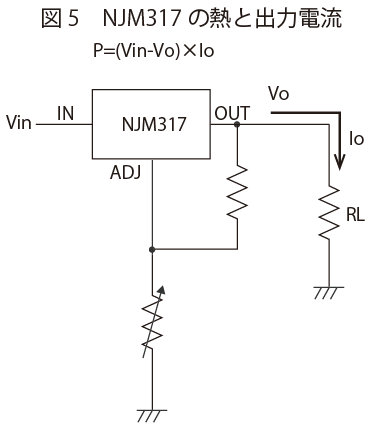

3端子レギュレータは図5のように入出力電圧差と出力電流により消費電力Pが決まり、この消費電力はIC(NJM317)の熱となって消費電力が大きい場合、放熱器が必要です。したがって、得られる出力電流の最大値も放熱の方法(効果)で制限されます。

今回は専用の放熱器を用いないで、実装ケースにICを実装し、このケースを放熱器替わりにしています。

消費電力Pは入出力電圧差(Vin-Vo)が大きいほど、また、出力電流Ioが大きいほど大きくなる。

この消費電力Pは熱となる。

ケースにICを実装していますから、ケースの表面温度も上昇し、「ケースに触れても違和感の無い表面温度」まで得られる消費電流、出力電流とするための保護機能を備えることにします。

保護機能は図6のように「ポリスイッチ」を用いることにします。

ポリスイッチは「過電流または加熱されると加熱」されると地震の抵抗値が増大して電流を制限する。

つまり、ポリスイッチにてケース表面温度の上昇とICの熱損失を事前に制限しようというわけです。用いるポリスイッチの定格は実際に製作してからの実験で求めることにします。

○部品表

| 部品番号 |

部品名 |

型番 |

メーカー |

数量 |

| C1,C4 |

ケミコン 100μF/25V |

25YK100 |

Ruby-con |

2 |

| C2,C3 |

セキセラ 0.1μF |

|

|

2 |

| C5 |

ケミコン 10μF/25V |

25YK10 |

Ruby-con |

1 |

| D1,D2 |

ダイオード |

1N4007 |

レクトロン |

2 |

| IC1 |

3端子レギュレータ |

NJM317F |

NJRC |

1 |

| J1 |

DCジャック |

MJ14ROHS |

マル信 |

1 |

| J2 |

絶縁ターミナル |

TM505アカ |

MSK |

1 |

| J3 |

絶縁ターミナル |

TM505クロ |

MSK |

1 |

| Q1 |

トランジスタ |

2SC1815Y |

東芝 |

1 |

| R1 |

カーボン抵抗 |

120Ω |

|

1 |

| R2 |

カーボン抵抗 |

680Ω |

|

1 |

| R3 |

カーボン抵抗 |

150Ω |

|

1 |

| R4 |

カーボン抵抗 |

560Ω |

|

1 |

| R5 |

カーボン抵抗 |

1K |

|

1 |

| R6 |

カーボン抵抗 |

33Ω |

|

1 |

| R7 |

カーボン抵抗 |

51Ω |

|

1 |

| R8 |

カーボン抵抗 |

4.7K |

|

1 |

| R9 |

カーボン抵抗 |

10K |

|

2 |

| R10 |

カーボン抵抗 |

2.2K |

|

1 |

| S1 |

照光式波動スイッチ赤 |

DS850KSLRK |

ミヤマ |

1 |

| S2 |

ロータリースイッチ |

2回路5接点 |

|

1 |

| VR1,VR2 |

半固定抵抗 100Ω |

GF063P1B101 |

東コス |

2 |

| VR3 |

半固定抵抗 100Ω |

GF063P1B101 |

東コス |

1 |

| VR4,VR5 |

半固定抵抗 300Ω |

GF063P1 |

東コス |

2 |

| |

ACアダプタ 12V |

SPS1201PC |

Linkman |

1 |

| |

ポリスイッチ |

RXEF050 |

レイケム |

1 |

| |

ケース |

TS1S |

TAKACHI |

1 |

| |

ユニバーサル基板 |

LUPCB-7247-ND |

Linkman |

1 |

| |

スペーサ 10mm |

金属6角メスーメス |

|

2 |

| |

ツマミ |

K10022RLB |

サトー |

1 |

| |

ツマミキャップ |

K10022CLGY |

サトー |

1 |

| |

ビス、線材類 |

|

|

|

ダイオード

1N4007

手持ちの関係でこの型番ですが、100V/1Aクラスで可。

ロータリースイッチ

1回路しか使用していませんので、1回路5接点で可。汎用タイプで可。例えば、アルプス電気の「M25」

ACアダプタ

今回はLinkman製の12V/1Aを用いています。

基板

この型番は両面ユニバーサル基板です。今回は片面より両面のほうが作業性(はんだ付け)が良いです。

製作

基板は72×47サイズですが、半分くらいにカットしています。

写真1に内部の様子を示します。

部品はすべてケースの「フタ」へ取り付け、このような実装にしておくと調整作業が楽です。NJM317Fはケースに実装し、ダイオード、ケミコン類はICのリードにはんだ付けして空中配線

出力電圧の調整は9Vを最初に行います。写真2に外観と用いたACアダプタを示します。

保護機能の確認

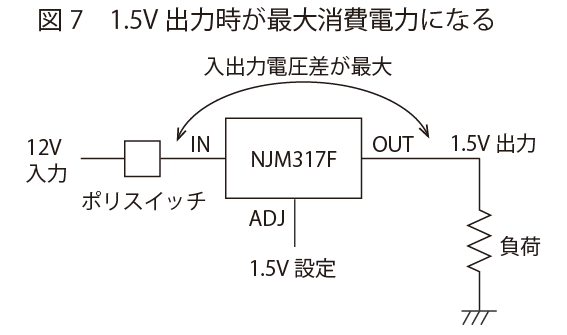

IC(NJM317F)の消費電力が最大となるのは図7のように1.5V出力時です。

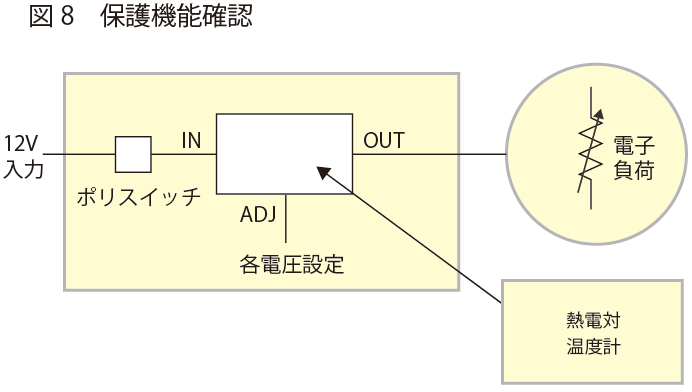

図8に保護機能確認図を示します。

電子負荷により一定の出力電流を設定し、この時のICの温度を測定するとともにポリスイッチがトリップするかを確認します。

「トリップ」とはポリスイッチが高抵抗になり、ICへの電流が微少となった状態です。これによりICの入力電圧が下がりICを保護します。ポリスイッチについては「パーツまめ知識」を参照願います。

表2に結果を示します。条件はすべて室温20℃です。ICの温度は3V出力時に測定し、出力ピンの温度で、冷めた状態から電源ON-30分後の値です。

ただし、フタをはずした直後に温度を測定していますので、実際にはこの値より数℃高いと思われます。なお、測定値は「温度上昇分」です。つまり、温度上昇値が25℃の場合、室温が30℃であれば、ICの温度は30℃+25℃=55℃になるという意味です。

動作確認は冷めた状態から電源ON後30分までです。

表2 保護機能確認結果

| |

0.3A |

0.4A |

0.5A |

0.6A |

0.7A |

| 1.5V |

(3.15W) |

○

(4.2W)

|

×

(5.25W) |

- |

- |

| 3V |

○

(2.7W)

(25℃) |

○

(3.6W)

(32℃) |

×

(4.5W)

(38℃) |

- |

- |

| 5V |

- |

- |

○

(3.5W) |

×

(4.2W) |

(4.9W) |

| 6V |

- |

- |

○

(3W) |

×

(3.6W) |

(4.2W) |

| 9V |

- |

- |

○

(1.5W) |

×

(1.8W) |

(2.1W) |

○:動作OK ×:トリップ 30分まで確認

用いたポリスイッチは0.5Aですが、1.5Vと3V出力では0.5Aでトリップしています。これはケース内部の温度上昇があるためにトリップしたと思われます。ポリスイッチの定格は20℃が条件です。したがって、ポリスイッチの周囲温度が20℃より高い場合、0.5Aに満たなくてもトリップするからです。なお、トリップするまでの時間はそれぞれ異なります。

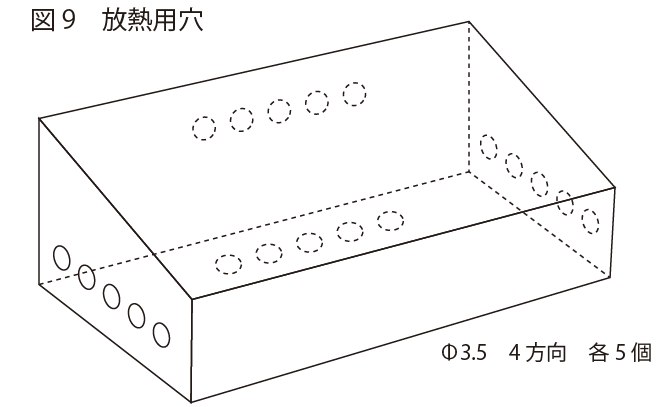

ちなみに、ケース内部の温度上昇分はケース内部の位置にもよりますが15℃ほどと思われます。ICの消費電力は大きい状態で4W前後で、この時のIC温度上昇値も定格内であり、特に問題無いと思われます。ケース表面温度はIC温度よりかなり低くなり、手で触れても違和感の無い温度です。以上の結果から各出力電圧において、おおむね、0.5A~0.6Aで保護機能が働くことが分かります。ただし、用いるケースおよび放熱効果により結果は異なるかもしれません。参考として図9に放熱(穴)の様子を示します。穴はΦ3.5としましたが、少し放熱効果は悪いと思います。

まとめ

筆者は数種類のDCプラグを用意し電池代わりとして利用しています。得られる電流容量は0.5Aくらいですが、特に容量不足を感じることはありません。外部12V入力から1.5V~9Vの出力としましたが、外部入力を15Vとすれば、12V出力が得られます。

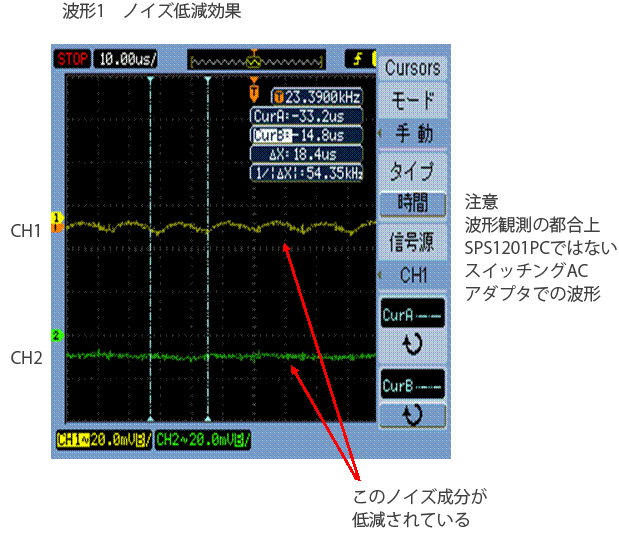

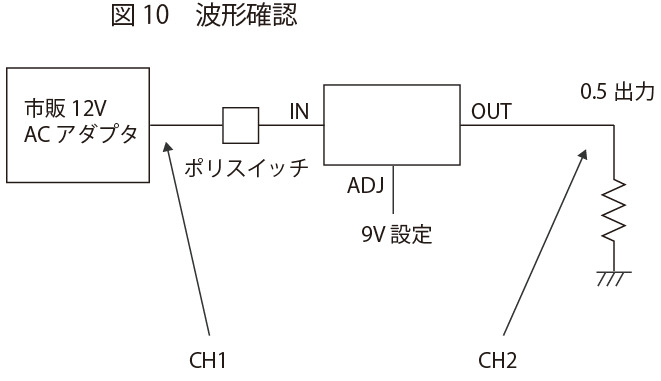

ケースは少し大きめのものとし、十分な放熱を行えば電流容量をアップすることは可能です。(この場合、ポリスイッチの容量選択は必要)参考として波形1にノイズ波形を示します。元々のACアダプタのノイズ成分が低減され、3端子レギュレータを用いることにより改善効果があることが分かります。

3端子レギュレータの商品選定、購入はこちら

3端子レギュレータの商品選定、購入はこちら